Tag: 动力电池

欧洲动力电池厂商Northvolt跟中国电池厂商抢客户失败

Northvolt会被中国电池制造商“生吞活剥”了? 今年初,当宝马对外招标160GWh电池订单时,肯定考虑过一家欧洲本土的明星电池企业。 这家企业正是电池独角兽Northvolt。 两名特斯拉前高管2016年创办了Northvolt,随后在大约7年时间内完成8轮融资,并从包括高盛、大众汽车、ABB在内的投资者处筹集了82.6亿美元。 这家估值超过200亿美元的公司已经成为事实上的“欧洲动力电池国家队”——8月中旬生效的欧盟《新电池法》强化了这一角色。 甚至早在两年前,宝马就和Northvolt签订了价值20亿欧元(约21亿美元,当前汇率)的动力电池长期供货合同。 据称这能减少欧洲车企对亚洲电池供应商的“依赖”。 但近日的消息却显示,这一次宝马抛出的价值960亿人民币(按每瓦时0.6元价格计算,约合131亿美元)的电池大单,却跟Northvolt无缘。 据称来自中国的蜂巢能源、宁德时代分食了这块肥肉。 产能可能是Northvolt错失宝马订单的一个潜在因素。 直到2022年5月,Northvolt才向一个未披露名字的汽车制造商提供了电池产品,成为第一个实现商业交付的欧洲电池公司。 这次交付的规模同样没有披露。 该公司的计划是到2030年,在欧洲动力电池市场占据约25%份额(150GWh)。 迄今为止,Northvolt没有公开过电池装机数据。 包括SNE Research在内的行业机构,发布的电池装机榜单中也从未出现Northvolt的名字。 跟宁德时代、比亚迪等浸淫电池超过20年的巨头级玩家相比,Northvolt想要打出的本土化和“绿色电池”优势,还没有兑现成市场竞争力。 绿色电池成为救星? 基于现实,宝马也很难在一桩迫在眉睫的交易中选择Northvolt。 今年上半年,宝马纯电动车销量达4.49万台,同比增长283%。 宝马自己也预见了电动车销量爆发的趋势,并于今年初把电芯采购量从原计划的120亿欧元(约合127亿美元),增加至超过200亿欧元(约211亿美元)。 宝马的采购量达到了160GWh,这已经超出了Northvolt到2030年150GWh的规划产能。 技术是另一个大问题——甚至Northvolt刚成立时就被一位车企高管质疑,称其会被中国电池制造商“生吞活剥”。 但还是有车企给了Northvolt机会。 2018年初,Northvolt才在来自日本的“外部合作伙伴”帮助下,制造出了第一个“测试电池”。 当时这家公司的全部员工只有100多人。 同期的宁德时代,研发技术人员为4217人,其中光是博士就有112人(2018年报数据)。 发展到现在,Northvolt有5500多名员工,不过宁德时代的研发技术人员也已经膨胀到了 17998 人,博士和硕士加起来也有3255人(2023半年报数据)。 比亚迪和宁德时代甚至还布局了锂矿。 因为开采一个新矿山需要5-25年,没有多少欧洲企业愿意投资这种项目。 但在Northvolt创始人的彼得·卡尔森(Peter Carlsson)看来,这都不是问题。 彼得·卡尔森(Peter Carlsson) 他认为(当前)动力电池生产会造成大量碳排放。 所以他的公司解决了这个难题——通过水电等可再生能源生产电池,同时推进电池回收业务,Northvolt得以生产出世界上最环保、(生产过程中)二氧化碳排放量最少的锂电池。 Northvolt在瑞典和北美的生产基地,都设在水电资源丰富的地区。 在大众汽车集团2021年的Power Day(电力日)上,彼得·卡尔森表示Northvolt的一家工厂甚至会把融化的雪水收集来,为工厂发电。 彼得·卡尔森相信,在欧盟《新电池法》对电池碳足迹严格要求的情况下,他生产的“绿色电池”更有优势。 这地确让一些车企印象深刻。 但一位汽车制造商客户表示,“对车企来说真正关心的是:我什么时候能拿到电池?” 彼得·卡尔森也承认,客户对电池短缺的不耐烦情绪已经加剧,因此2023年对欧洲最大的工业初创企业来说是决定性的一年,“今年将是对我们的重大考验”。 规模难抵竞争对手 “我们的电价只有中国工业用电的五分之一。”彼得·卡尔森说。 他想向车企和投资者传达的信息是,Northvolt能把绿色和成本统一起来——车企当然欢迎环保,同时也对成本更敏感。 目前动力电池在电动车的成本中占到40%左右,车企并不希望这一比例继续上升。 但在Northvolt的产品只是小批量出货、难以实现规模效应的情况下,其在电价方面的单一成本优势难以体现到最终的电池产品中。 根据Northvolt官网提供的信息,目前其在瑞典有4家工厂(3家电池工厂和1家材料工厂),不过其中只有“Northvolt labs”和“Northvolt Ett”小批量投产。 位于波兰的工厂出货了储能系统,德国工厂2025年投产。 今年9月份,Northvolt又在加拿大安大略省规划了一个超级工厂,设计年产能60GWh。 read more

密度可达到1千瓦时/公斤的“最强电池科技”已经发布?

美国初创公司「Wright Electric」发表轻量化电池技术,透过新科技,新的电池能量密度可达到 1,000 Wh/kg 的水平,而目前一般的 LFP 磷酸铁锂电池的能量密度约落在 100Wh/kg,主流的三元锂电池约莫是 200Wh/kg;对照现有的电池产品,新技术可大幅降低电池包的重量,Wright Electric 预计在 2025 年开始进行原型产品测试、2027 年商业化使用。 「Wright Electric」专注在商用电池技术的开发,特别是航空、航天等领域,并且与 NASA、美国空军有合作开发项目,由于航空业的特性,Wright Electric 致力的是电池的轻量化技术;Wright Electric 的执行长表示,新的技术可大幅降低现有动力电池的重量,除了航空产业外,在特定的电动车市场也具有相当的发展潜力。 根据 Wright Electric 发出的新闻资料,并未说明新的轻量化电池采用的是何种技术,不过仍是在化学能形式的基础下发展,目前该技术还在实验阶段,预计最快 2025 年进行原型产品的测试。 目前一般的 LFP 磷酸铁锂电池的能量密度约落在 100Wh/kg;主流的三元锂电池、也就是 Tesla 使用的电池技术,其能量密度约莫落在 200Wh/kg 上下。对比 Wright Electric 的轻量化电池,等于可降低 5 倍的重量,不过电池应用还需考量到系统整合、电池包构型以及结构等层次,未必就可降低等比例的重量,未来还是要等到商用化、并且有应用到电动车之时,才能比较其重量的差异。 出处:头条号 @UCAR汽车网站 read more

为增加对外供应产能,比亚迪的年产15GWh项目投产了!

日前,我们获得有关消息,比亚迪动力电池二期项目迎来了首批量产动力电池下线。报道称,比亚迪动力电池项目的一期项目已在去年 10 月份竣工投产,二期项目总投资 75 亿元,用地 800 亩,计划打造 8 条生产线,年产 15GWh 新能源动力电池。 该项目厂区目前设置了两条生产线,采用模块化生产方式,据称可以方便单个模块调试升级,并能使多人协作互不干扰,可“大大提高”生产效率。 此外,车间内配备了 100 多台 AGV 小车用来代替传统输送辊道,可节省约 30% 人力,生产设备也为迭代升级后的 2.0 版本。 盐城弗迪电池有限公司副总经理陈茂龙介绍,随着产能不断释放,比亚迪动力电池将进入全面发力期,向众多国内外知名主机厂供货。 就在9月4日,LG与弗迪电池在韩国首尔签署了“战略合作备忘录”。 据介绍,弗迪电池将携消费类电池“重磅产品”LFP 4680(直径 46mm、高 80mm 的圆柱电池)与 LG 合作,未来双方还将在家庭储能、机器人和其他智能家居领域展开深度合作。 目前,电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征,宁德时代与比亚迪的差距在不断缩小之中,比亚迪的占比从 2020 年的 15% 上升到 29%,上升了 14 个百分点;而宁德时代的占比下降了大概 6 个百分点,其它电池企业的占比也出现了明显下降的态势。 此外,电池企业形成了头部企业聚集效应日益突出的特征。其中,宁德时代及比亚迪从 2020 年的头两家企业 65% 的比例,上升到 72%,其它企业的空间当前只有 28%。 撰文:周师兄 出处:微信订阅号 @皆电 read more

充电10分钟即可行驶400公里的新电池在两年内可量产

在锂电池加入超薄的镍箔 ” 当几乎所有的电动车都能10分钟充满75%,还会存在里程焦虑吗? 眼下就有一种新型的充电技术,可以实现10分钟超级快充。 最近,来自美国宾夕法尼亚州立大学王朝阳(Chao Yang Wang)教授联合多位研究人员,在锂离子电池快充技术上获得一项重大突破。 据他们描述,这种快速充电技术适用于大多数能量密集的电池,使电动汽车电池充电时间缩短到10分钟。即便将电动汽车电池从150千瓦时缩小到50千瓦时,司机也不会有里程焦虑。 来源:Nature 这项技术突破以“Fast charging of energy-dense lithium-ion batteries”为题发表在国际顶级期刊《Nature》上。 这种突破性的技术,更是得到了美国能源部、美国国防部、美国空军和威廉·迪芬德弗基金会的青睐。 01 在锂电池中加镍箔 目前提升电池快充能力的主流手段是电池材料改性,如提升电解液电导率、增加石墨材料比表面积等,这些都是在牺牲电池在正常工作条件下的寿命和安全性为代价,但这些手段大多都效果不佳。 而这项最新技术的核心,主要在于对电池内部的热量进行调节。 电池在运行时需要热起来但却不能太热,一直以来,电池的温度基本都是依赖外部附加的庞大的加热和冷却系统来控制,这种系统反应非常缓慢,还会浪费大量能源。 为此研究人员开发了一种新的电池结构,除了阳极、电解质和阴极外,还添加了超薄的镍箔作为第四种成分。 作为一种刺激物质,而镍箔可以自我调节电池的温度和反应性,这使得任何电动汽车电池都可以快速充电10分钟。 其实早在6年前,王朝阳及其同事就开始在锂离子电池中添加镍箔来加热,帮助电池在严寒环境中有更好的续航。 不过有个问题是,当前所有车用锂电池在高功率充电下都无法避免析锂现象的发生,这也极大缩短了电池寿命并可能造成安全隐患。 王朝阳及其团队为了应对这个问题,采用两种盐性(0.6 M LiFSI +0.6 M LiPF6)的电解液替换了传统的电解液体系(1M LiPF6)。 相比于单一的LiPF6溶液,LiFSI溶液有更高的锂离子迁移数(0.56 vs. 0.38),在同样的倍率下,LiFSI还可以降低电解液浓差极化,提高电极厚度方向嵌锂反应的均匀性,这样不仅提高了电解液的热稳定性,又极大降低了析锂风险。 来源:Nature 结合此前王朝阳团队先前研发的速热以及非对称温度热调控(Asymmetric Temperature Modulation, ATM)的方法(即充电前加热至高温(~60oC)快速充电,室温放电)。 可以实现了高能量密度锂离子电池(265 Wh/kg)的快速充电(10分钟充电~75% ),并能够稳定循环高达2000次以上,也创造了动力电池极速充电的世界记录。 而且这些创新首次揭示了高比能动力电池极速充电只需要空气冷却,大大提高了电池系统的集成度、可靠性和安全性。 研究人员表示,这项工作与目前声称充电 10 分钟后可以行驶100或150英里的电车完全不同。 通常情况下,这些电车的续航可以达到500英里,甚至更多,所以充电10分钟行驶100英里,只能算是冲到25%,这种全新的技术,直接将目前的充电水平提高三倍。 02 王朝阳是谁? 王朝阳,华人科学家,公开资料显示,1984年获浙大热物理工程学系(现能源系)内燃动力工程专业学士学位,1987年获浙大热物理工程学系(现能源系)工程热物理专业硕士学位。 如今,王朝阳是美国国家发明家科学院院士,宾夕法尼亚州立大学William E. Diefenderfer 讲席教授,并且还兼任电池与储能技术研究院院长,美国机械工程师学会(ASME)会士,电化学学会(ECS)电池分会执行委员等一大堆名誉头衔。 read more

五菱宏光 MINI EV 敞篷版正式上市

北京时间 2022 年 9 月 25 日晚,备受关注的五菱宏光 MINI EV 敞篷版正式上市,定价 99900 元人民币。五菱宏光 MINIEV 敞篷版号称「中国首款纯电敞篷车」,采用半自动开关篷结构,提供敞篷和封顶两种行驶方式。五菱宏光 MINIEV 敞篷版提供海天蓝、祖母绿、摩登黑三种配色,顶篷布则提供红/黑双色可选。 动力系统方面,五菱宏光 MINIEV 敞篷版搭载 30kW 电机,最大扭矩 110N·m,最高车速 100km/h。配备 26.5 千瓦时的磷酸铁锂动力电池组,续航 280 公里。 安全性方面,五菱 MINI EV 敞篷车提供了主/副驾安全气囊、胎压报警、主驾驶安全带未系提醒、行车自动落锁、低速行人警示、ABS 防抱死、EBD 制动力分配系统。 来源:快科技 read more

理想 L8 的申报信息曝光

北京时间 2022 年 9 月 9 日消息,近日,工信部最新一期申报目录中,出现了理想 L8 的申报信息。新车定位智能豪华中大型 SUV,车身长度较理想 L9 短了 138mm,轴距短 25mm。 根据此前消息,理想 L8 将在 2022 年 11 月初发布,发布当月即开启交付。它将提供六座版和五座 VIP 版两个车型,且根据辅助驾驶、智能座舱软硬件配置不同,提供 Pro 和 Max 版车型。 动力方面,理想 L8 继续采用增程式混合动力,搭载 1.5T 四缸增程器,采用双电机四驱布局,前后电机最大功率分别为 130kw 和 200kW。电池方面,新车搭载 40.9kWh 三元锂电池,较理想 L9 所搭载的动力电池小 3.6kWh。官方表示,新车在 WLTC 工况下电量从 100%-3% 的纯电续航里程为 168km。 read more

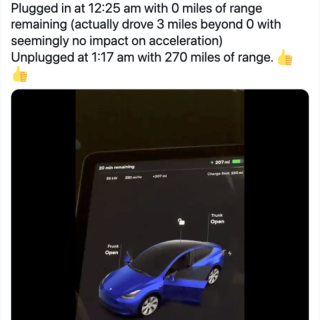

52分钟充电97%!4680电池版本的Model Y充电这么猛?

最近在社交网站上,一位车主分享美国德州制造的配备了4680电池芯的特斯拉Model Y,将电池由0%到97%的充电过程仅需52分钟。中国消费者预计最早在2024年上半年可以购买到搭载4680电池的特斯拉新车。 通过车主的分享我们可以看到,当车辆显示剩余电量为零后,又继续开了约3英里(约为4.8公里),在这段路途上,车主觉得0%电量不影响车子的加速表现。凌晨12点25分来到了特斯拉V3 Superchargers超级充电站,显示的剩余电量为0%,开始为车辆充电。车主在充电过程期间,在车内全程视频记录了仪表板上电量变化。车主也提到,他们在新墨西哥州阿尔伯克基的V3 Superchargers超级充电站将电量充满后,以每小时73.75英里(约118公里)的平均时速行驶,直到电量变0%,共行驶了236英里(约449.0公里)。 整个充电过程从午夜12点25分开始,到1点17分结束。在这不到一个小时的时间里,车辆电力由原本的0%提升到了97%,当时室外温度介于摄氏22.78到28.89度之间。不仅充电时间更快,充电功率更是令车主感到意外。他在贴文中表示,当充电枪插入后,充电功率立即显示250kW,这比起其他特斯拉车型都要快很多。 目前,除了松下、LG新能源、SK等外资电池厂商,国内动力电池厂商宁德时代、亿纬锂能等都有望量产4680电池。不过目前以LG新能源2023年下半年4680生产线投产来估算,中国消费者预计最早在2024年上半年可以购买到搭载4680电池的特斯拉新车。 read more

伊隆·马斯克认为锰基电池有潜力

任何电池路线的发展都离不开能量密度和成本这两条主线。磷酸锰铁锂的能量密度高于磷酸铁锂但成本却差不多,富锂锰基材料和层状锰酸锂的能量密度优于三元材料。在原材料成本不断高企的当下,研发这几种正极材料的热度自然会提升。 近日,当升科技宣布磷酸锰铁锂材料已完成研发,目前处于客户认证阶段;巴斯夫杉杉宣布富锰电池材料已实现吨级规模化生产……近年来,包括磷酸锰铁锂、富锂锰基等锰基电池备受关注,相关企业加速布局。锰基材料电池前景究竟如何? 性价比优势显著 磷酸铁锂电池和三元锂电池是目前电动汽车使用的主流动力电池。 今年3月,特斯拉CEO马斯克表示,“我认为锰基电池有潜力。”他进一步称“在非常大的(电池)需求下,我们需要数千万吨甚至数亿吨原材料。因此,用于大规模生产电池的材料必须是普通材料,否则就无法规模化。”在2020年的特斯拉电池日上,马斯克还曾表示,用2/3的镍和1/3的锰做正极材料相对简单,这使得在同样数量镍的情况下可以提升50%以上的电池容量。 目前主流锰基电池包括锰酸锂、磷酸锰铁锂、富锂锰基等。业内人士认为,锰基材料中,磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂最重要的改进方向之一,有望率先产业化应用。据了解,磷酸锰铁锂是磷酸铁锂与磷酸锰锂的固溶体,保留了磷酸铁锂的优良安全性与稳定性,并且拥有较高的电压平台以及与磷酸铁锂相同的理论克容量,因此相同条件下其理论能量密度比磷酸铁锂电池高20%左右。目前,拥有磷酸锰铁锂技术储备的电池厂商有宁德时代、比亚迪、国轩高科等,主要以专利技术研发、投资布局为主。德方纳米、中贝新材料、天津斯特兰等正极厂商均对锰铁锂产品有所布局。德方纳米表示,公司新型磷酸锰铁锂已开始送样,预计1-2年后可实现产业化,叠加正极补锂技术,该电池能量密度可提高20%,循环寿命可达1万次。 中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员夏永高指出,目前磷酸铁锂电池的能量密度已接近极限,三元锂电池受近期镍、钴价格波动影响,成本飞涨。同时,相对于镍、钴,锰的储量较为充足。在此背景下,锰基电池的优势进一步凸显。 在真锂研究首席分析师墨柯看来,任何电池路线的发展都离不开能量密度和成本这两条主线。“磷酸锰铁锂的能量密度高于磷酸铁锂但成本却差不多,富锂锰基材料和层状锰酸锂的能量密度也优于三元材料。在原材料成本不断高企的当下,研发这几种正极材料的热度自然会提升。” 尚存技术难点 据了解,比亚迪多年前曾尝试研究锰基电池并申请了相关专利,不过后续未有更多进展,目前比亚迪主打刀片电池。 事实上,具备诸多优势的锰基电池自身也有痛点。“锰元素的加入可以提升原本磷酸铁锂电池的能量密度,但与此同时,锰加入后,材料的锂离子扩散速度和电子电导率均会降低。因此,为了实现磷酸锰铁锂更高的放电比容量,需要减小材料一次颗粒尺寸,但小的纳米颗粒也带来一系列副作用,如压实降低、吸水性高,以及其导致的高温循环性能差和胀气问题。”夏永高表示。 “磷酸锰铁锂技术开发的难点在于解决电压双平台的问题,富锂锰基和层状锰酸锂技术开发的难点在于延长循环寿命的问题,目前,上述技术都还没达到实用阶段的水平。”墨柯坦言。 高工锂电认为,未来2-3年磷酸锰铁锂将更多的以复配三元材料方式加以应用。长远来看,随着其成本下降,循环性能改善,将加速完成从辅材到主材的升级过程。“磷酸锰铁锂现阶段单独使用还存在一些问题,其更适合用作三元锂电池的辅助材料,既可以兼顾能量密度,又可以提高三元电池的安全性能。”夏永高表示。 带动用锰需求 原材料供应紧张导致此前电池价格暴涨,近期价格仍维持在高位。目前,不少车企纷纷寻找性价比更高的电池,新材料、新技术层出不穷。清华大学教授、中国科学院院士欧阳明高近日表示,未来动力电池很有可能出现更多材料体系方面的创新。从目前来看,钠离子低温充电、快充性能表现十分突出,锰酸锂、锰酸铁锂等锰基固态电池经济性、低温性能表现优异,两者凭借各自优势,均已进入新一代动力电池技术研发布局之列。 中金公司的研报指出,2022年开始,4680电池、CTB、磷酸锰铁锂电池、半固态电池、钠电池、锂电回收等有望陆续走向产业化。“原材料价格上涨越多,综合性价比越高的电池路线就越受欢迎,比如,磷酸锰铁锂等多种技术路线未来都会有参与竞争的机会。”新能源与智能网联汽车独立研究者曹广平表示。 据了解,锰酸锂电池目前已实现大规模量产,在两轮车市场有着较大市场空间,磷酸锰铁锂电池、富锂锰基电池仍处于规模化量产的推进过程中。 业内比较关注,何种锰基电池可实现最先搭配装车。对此,夏永高看好三元/磷酸锰铁锂复合电池的前景。针对目前磷酸锰铁锂电池发展面临的技术问题,他认为针对不同的应用场景,综合平衡锰铁比、电化学性能和物理性能等至关重要,不应一味追求更高的锰含量。 未来随着锰基电池的发展,锰在电池端的需求也将攀升。中信证券的研报指出,受益于三元正极材料和锰酸锂材料出货量的快速增长,预计2025年锂电正极材料用锰量将超过30万吨,2021-2025年复合增长率为32%。随着新型锰基正极材料的渗透率提升,预计锂电池用锰量将出现激增,至2035年有望增至130万吨以上,相当于2021年的10余倍。2035年锂电池领域用锰量预计占锰整体需求比例达到5%。 read more

这款续航2300公里的电动车是一群学生造出来的?

最近我发现了一辆好玩的车, Lightyear 0,( 巴斯 )光年零号机。 这辆像是 FF91 和保时捷 718 合体的电动车,能让你实现永不充电,0 碳出行。 这是一辆太阳能电动车,一块 60 千瓦时的电池,可以选择插电或纯靠太阳能续航。 如果你上下班往返 70 公里以内,选择这辆车,就可以好几个月不充电,省下一大笔电费,当然也省下一大笔油费。 前提是你在的地方阳光日照得足够充足。 按荷兰的气候,可以 2 个月不充电,如果是西班牙或葡萄牙这些日照时间更长的地,可以 7 个月不充电。 想想你现在加的 10 元 95 号,这车不是香爆? 不过这车虽然很香,但它还不是太阳能汽车里的极限,甚至是个弟弟。 众所周知,电车里有个续航极限,奔驰的 Vision EQXX 的概念车,充满的 100 千瓦时电池包,实测能 1000 公里。 em…是不是觉得这续航很顶? 但有一群学生造的纯太阳能电动车,只装了一块远低于 100 千瓦时的电池,却可以在真实道路上,跑完 3200 公里,而且是只靠太阳能。 这辆车就来自于两年一届的世界太阳能挑战赛( WSC )。 这场比赛,也号称太阳能赛车界的 F1 。像这样续航两千多公里的太阳能车,比赛里多的是,而且还长得各有特色。 规则很简单,44 辆车相继出发,谁先到终点谁赢,全程 2300 公里。 没有专业的比赛场地,路况跟咱平时开的高速差不多,车水马龙,平均时速也限制在一百公里左右。 因为比赛在澳大利亚,选手们的驾驶环境甚至还挺恶劣。 read more

韩系纯电车在美国大卖,伊隆·马斯克都给点赞了!

2022年6月27日讯,韩国现代起亚汽车旗下纯电动汽车在美推出后,销量屡创新高,目前市占率已经达到全美第二,仅次于龙头特斯拉。 去年,现代起亚集团推出了两款全新纯电平台下的新车——现代Ioniq 5和起亚EV6。今年早些时候,新车在北美地区上市,起售价在4万美元左右(美国当前电动汽车平均售价超过5万美元)。 现代Ioniq 5和起亚EV6均基于现代汽车集团电动汽车专用平台E-GMP打造,虽然车长只有4600mm左右的水平,但轴距达到了2900-3000mm级别。对于美国的家庭来说,空间、尺寸以及价格都比较合适。 虽然不及特斯拉在美纯电动市场超过70%的夸张份额,但现代和起亚两者的销量总和已经可以排在美国纯电市场第二位。截至5月,现代和起亚在美国共售出21,467辆纯电动汽车,超过本土品牌车型福特Mustang Mach-E(15,718辆)。 韩系纯电车在美的不俗表现,也引起了特斯拉CEO马斯克的注意。他近期在一则有关现代汽车电动汽车的新闻下评论道,“现代汽车的表现相当的好。” 作为新能源汽车发展大国,为何产品力不俗的韩系纯电车不引入国内呢? 实际上,自从2021年上半年开始,就有消息称,现代起亚将引入纯电平台新车,但时至今日,现代起亚也仅有油改电的试水产品现代昂希诺EV和菲斯塔EV,以及起亚K3 EV在华销售。 早几年,韩系动力电池供应商因为不满足政策等原因,无法进入《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录,这也意味着这些车型无法在国内享受相应的补贴,失去了价格上的优势,韩国企业因此选择暂时不引入国内。 而自2023年1月起,随着国内新能源补贴完全清0,现代和起亚可能会考虑将两款新车带入国内市场。 当然,现代Ioniq 5和起亚EV6的入华,也面临极大的挑战。尽管目前国内新能源汽车市场仍有很大的潜力,但在20万-30万元的新能源汽车市场,如今快速发展新势力造车以及特斯拉等外部品牌已经抢占高地,没有当年品牌和口碑优势的韩系车,能有什么样的市场表现,不得而知。 与此同时,目前韩系车在华的困局日益加重,多个工厂关停或出售。今年一季度两大品牌的国内市场占有率已跌至1.6%,10年前这一数据为10%以上。 出处:和讯汽车AutoCar read more

关于“百命寿命”的镍锰钴电池

“充电比加油省钱,但换电池的时候你就要哭了!” 当你下定决心买一台纯电动车时,身边懂车的小伙伴总会蹦跶出来这么一句话。 为什么大家都有类似的焦虑呢?这其实还要从早已普及的电动自行车说起。 不论你使用的是老旧的铅酸电瓶还是相对先进的锂电池,一般使用2-3年电量就会有明显衰减,表现到车辆层面则是新车宣传的80公里续航直接变成30公里甚至更低,充电速度也变得极为缓慢。 遇到这种问题修车铺的师傅通常会建议你更换电池来彻底解决,但以一台3500元电动车为例,铅酸电池的价格在500元左右,锂电池的价格在1700元左右。 你没看错,一台使用锂电池的电动自行车,电池成本占据了整车售价一半以上。 反观我们现在的电动汽车,核心的电池组均使用锂电池,而且体积巨大,成本奇高,这也就难怪小伙伴们都有这样的焦虑了。 镍锰钴电池扫描电镜照片 但是,一种全新电池的出现将彻底解决它们的寿命问题。日前,达尔豪斯大学实验室研究人员发现了镍锰钴锂电池(Li[Ni0.5Mn0.3Co0.2]O2)的一种特殊形态。 如果对镍锰钴锂电池进行修改以允许在较低电压下使用,那么它们的使用寿命将比其他相似电池更长。 测试表明,如果这种电池在3.8 V而不是标准的4.2 V下运行(并保持在25℃的温度下),它们预计可以使用大约100年。并且,500周储电保持率在90%以上。 电动汽车上常见的电池主要有两种,一种是三元锂电池,另一种是磷酸铁锂电池。前者充放电性能更好,但循环使用寿命低,后者则反之。 从上述市场常见电池的基本性能参数表可以看到,即便是寿命最长的磷酸铁锂电池,目前技术条件下的寿命也仅为2000次左右的循环充放电。 以一台电动汽车满电行驶400公里为例,那么2000次的寿命大约可以行驶80万公里,但这仅仅是理论计算,实际情况可能只有一半甚至更低。 根据记录查询,当前全球行驶里程最长的电动汽车是一台特斯拉model S,累计行驶超150万公里。但车主分别在29万公里、54万公里和100万公里的时候更换了动力电池。 这里要泼大家一盆冷水,依照达尔豪斯大学最新的资料披露,这种镍锰钴电池新形态虽然拥有超长寿命,可是在充放电速度等核心技术指标上与现在流行的磷酸铁锂和三元锂还有很大差距。 所以,这种电池最适合用在工业储能领域。但通过技术调整,例如增加电池中镍的含量,则能大幅提升电池的充放电功率。 除了超长寿命,镍锰钴电池还有一个优势,那就是对于锂元素的需求相比磷酸铁锂和三元锂要低很多,前者主要成分为钴酸锂和镍钴酸锂,在市场上更容易得到。 所以,再过几年,低成本长寿命的动力电池将逐渐改变人们对电动汽车“不耐用”的刻板印象。 出处:头条号 @AutoLab read more

比亚迪的黑科技竟然把电池和车身竟合二为一了

最近,新能源汽车行业里“电池底盘一体化”技术(CTC)着实是有些火。 之前我还专门写过文章和大家聊这个技术,后台有不少用户朋友留言,说看好比亚迪海豹,期待刀片电池做CTC的表现。 离那篇文章发出来不到一个月,比亚迪就发布了基于e平台3.0打造的新车型——海豹。 不过,出乎很多人意料的是,比亚迪这次带来的不叫“CTC”,而是一个叫“CTB”的新名词。 发布会刚一结束,就有人开始私底下问我了,“这俩到底有什么区别?” 可能需要先看看“C”和“B”代表的词到底是什么意思? CTC是Cell to Chassis的缩写,Chassis指的是底盘; CTB是Cell to Body的缩写,Body指的是车身。 顾名思义,前者说的是“电池底盘一体化”技术,也就是把电芯集成到底盘上。而后者说的是“电池车身一体化”技术,也就是把电芯集成到车身上。 那么电池车身一体化到底有什么意义?海豹的CTB技术又有哪些特点? 相信我,看完这篇,你基本就能懂了那些在车企发布会上听不懂的技术名词了。 01. 电池车身一体化有什么意义? 类似电池车身一体化技术这一概念刚刚提出的时候,有不少行业内人士对这个技术给予了高度评价,甚至有人称其是“动力电池结构优化的终极方案”。 为何这项技术硬生生被吹上了天?还要先从动力电池的发展历程说起。 总体上来说,动力电池一步步走到今天,主要是在化学和物理两方面做的努力。 关注我们比较久的朋友应该知道,2018跨年那天,我们写了一篇《2018年的电动车》,很多人看完热血喷张,说像看了一部风云史。 2018年前后的电动车行业,确实出现了“上市即落后”的蓬勃发展盛况,而归根到底,这其实是一场激烈的“续航竞赛”。 当时除了最简单的“比谁堆的电池更多”这样的基本物理层面竞争之外,还有化学层面的比拼,比如三元电池从最初的NCM523(NCM后面的数字,指的是镍钴锰的占比),到NCM622,再到NCM811,大家都在为了拼能量密度,玩了命地加“镍”。 不过,越来越多的“烧车”事件给行业敲响了警钟,盲目追求电池材料本身的能量密度,势必会影响到安全性。 于是,能量密度更低,但更为安全的磷酸铁锂电池,重新进入了人们的视野。到现在,市面上电动车磷酸铁锂电池的比例还要比三元电池略多一些。 既然动力电池在化学层面的竞争逐渐放缓,行业又开始了一场新的物理层面的竞争。 早期,动力电池生产工艺并不是很成熟,造出来的电芯不仅“脆皮”易燃易爆炸,一致性还比较差,实在是让工程师头大。 电芯的一致性到底有多重要?如果一致性不好,电量少的那块电芯不但会让整块动力电池发电量降低,自己还可能会发热发烫,甚至爆炸。 无奈之下,工程师们只好用钢壳或铝壳,把电芯们按照5-6个一组“捆成捆”,先形成电池模组,再把很多块模组放入电池包里。 显然,让每个模组保持一致性,肯定要比那么多电芯保持一致要容易一些,同时模组外壳还能对电芯起到一定的保护作用。 但到最近几年,电池生产工艺越来越先进,电芯一致性比之前好很多了,而又重又占地方的模组铁皮子就开始变得越来越无用,多装几个电芯不是明显要爽很多? 一刀下去,模组被砍没了,电芯直接被装进了电池包里,也就形成了CTP电池包方案,即Cell to Pack,绕过模组。这样一来,就可以大幅提升电芯体积利用率。 目前比亚迪所用的刀片电池包,都属于CTP电池包方案。 但工程师们的“野心”并不止于模组,开始对着电池包“磨刀霍霍”了:“如果把电芯进一步集成到车身上,岂不是结构更简单,体积利用率更高?” 这,就是电池车身一体化技术(CTB)的出发点。 我之前跟大家第一次写这个技术的时候打过一个不怎么严谨的比方,电芯-模组-电池包就好比工位-办公室-公司,而模组和电池包的结构件就像是公司的隔断墙。 在公司早期员工素质参差不齐时,努力干活和摸鱼划水的放在一个屋子里,正好可以让干活的带带不干活的。 而员工整体素质提高后,这时候其实就可以拆掉隔断墙,用多出来的空间多摆几张工位。这就和把电芯装进电池包里的CTP一个道理。 而从CTP到把电芯和车身一体化的CTB技术,就像是公司把工位都直接取消,员工直接在工区里自由办公,从而可以招更多人。 总之,从传统电池包方案,到CTP方案,再到CTB方案,其核心思路都是在想方设法地减去一些没有用的结构,尽可能多腾出一些空间来装更多的电芯。 当然,实现CTB电池方案,想要首先要保证电芯足够安全,一致性也要足够好。 同时,还得跟敢于取消工位、实现自由办公的公司一样,车企也得敢于打破原本公认的电池系统结构,并且大胆重新设计。 02. 比亚迪CTB有什么特点? 前面铺垫了这么多,接下来我们看看比亚迪CTB是怎么做的。 传统方案和CTP方案中,纯电动车型的电池包是通过电池包上盖板和车身地板相连接的,相当于电池是悬挂在车身外的。 而车身地板与电池上盖板都属于金属结构件,两层金属结构件的存在,一定程度上会使得电池装配结构变厚。 这也是为什么大多数新势力的第一款车,都选择了从SUV作为切入点。SUV的垂向空间优势,可以将电池厚度侵占的空间一定程度上弥补回来。 车身地板、电池上盖,这两块金属板都属于支撑结构件,为什么不能合成一块呢? 于是,顺着这一思路,比亚迪的CTB方案,去掉车身地板,用电池上盖板充当车身地板,使得车身地板与电池上盖成为一个整体,进一步简化了系统整体结构。 CTB方案省下来的空间,比亚迪并没有选择装更多的电芯,而是选择了把这部分空间释放给驾驶空间,让车内垂向空间增加了10mm。 同时,车身造型可以做得更加低趴,一定程度上减少撞风面积,降低风阻系数。 可能有人会产生质疑:10mm才指甲盖那么长,增加这么点垂向空间,真的有意义吗? read more