Category: 技术

52分钟充电97%!4680电池版本的Model Y充电这么猛?

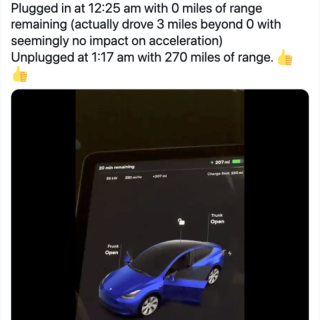

最近在社交网站上,一位车主分享美国德州制造的配备了4680电池芯的特斯拉Model Y,将电池由0%到97%的充电过程仅需52分钟。中国消费者预计最早在2024年上半年可以购买到搭载4680电池的特斯拉新车。 通过车主的分享我们可以看到,当车辆显示剩余电量为零后,又继续开了约3英里(约为4.8公里),在这段路途上,车主觉得0%电量不影响车子的加速表现。凌晨12点25分来到了特斯拉V3 Superchargers超级充电站,显示的剩余电量为0%,开始为车辆充电。车主在充电过程期间,在车内全程视频记录了仪表板上电量变化。车主也提到,他们在新墨西哥州阿尔伯克基的V3 Superchargers超级充电站将电量充满后,以每小时73.75英里(约118公里)的平均时速行驶,直到电量变0%,共行驶了236英里(约449.0公里)。 整个充电过程从午夜12点25分开始,到1点17分结束。在这不到一个小时的时间里,车辆电力由原本的0%提升到了97%,当时室外温度介于摄氏22.78到28.89度之间。不仅充电时间更快,充电功率更是令车主感到意外。他在贴文中表示,当充电枪插入后,充电功率立即显示250kW,这比起其他特斯拉车型都要快很多。 目前,除了松下、LG新能源、SK等外资电池厂商,国内动力电池厂商宁德时代、亿纬锂能等都有望量产4680电池。不过目前以LG新能源2023年下半年4680生产线投产来估算,中国消费者预计最早在2024年上半年可以购买到搭载4680电池的特斯拉新车。 read more

雷诺的电动车曝光,方向盘设计惊艳!

话说Renault 5是雷诺的经典车型,自从1972 年推出以来,就受到了人们的追捧。 而如今,为了庆祝其上市50周年,雷诺与著名的设计师Pierre Gonalons合作,刚刚打造了一款电动汽车,叫做Diaman。 虽然是以经典的Renault 5为设计蓝本,但是除了复古的整体外形之外,其他的细节都发生了翻天覆地的变化。 车身采用了三层油漆处理,粉红色底上有一层金色颜料,最上面还覆盖着磨砂清漆。 车头大灯也重新设计,变成了突出在外,灯罩还使用了类似钻石的切割处理。 搭配方形冲孔金色格栅,并暗藏LED灯光。 车尾灯也采用了相同的设计,与车头呼应。 除此之外,车标和轮毂上的装饰也非常独特,采用的是黄铜制成,并镀有24K黄金。 车门把手更是与众不同,就是一个镀金的半球形状。 并且,配有指纹识别系统,你只要把手指放在上面就可开关车门。 如果这些还不算什么新鲜的话,那么它的方向盘一定会让你惊掉下巴。 不是圆形,也不是轭式方向盘,而是一个螺旋异形。 这还没完,方向盘使用的材质更是不可理喻,那就是竟然用大理石制作而成。 同时,为了与之搭配,中央扶手箱也使用了大理石。 方向盘前面设计有三个圆形数字仪表盘,类似钟表造型,分别显示速度、电池电量和时间。 没有中控屏幕,只有一个凹槽。可以将手机放入其中,以便用来导航或者娱乐。 手机周围的装饰,由 Métaphores 利用马毛手工编织而成。雷诺声称Métaphores也是世界上唯一一家手工编织马毛的作坊。此外,马海毛地毯则是法国挂毯工匠亲手打造。 没有玻璃天窗,而是采用了一个软顶,可以完全打开。 值得一提的是,为了与这款车搭配,雷诺还设计了一些家具,包括沙发和落地灯等。 据介绍,这款车也不会量产,仅此一个,将在几周后拍卖。当然不用说,只有银子充足人才能得到它。 创新君觉得这样设计,简直就不是在造车,而把其当作了一件艺术品。 出处:见配图水印 read more

可在高温、极寒环境下正常工作的新型锂电池即将问世

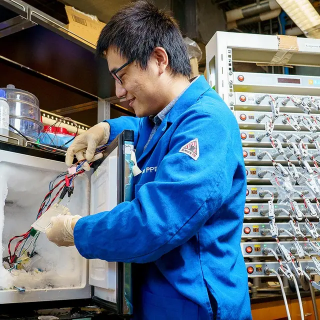

加州大学圣地亚哥分校 (UCSD)的工程团队近日研发了一种新型锂离子电池,不仅在严寒和酷热的温度下表现良好,同时仍能储存大量能量。研究人员表示之所以具备如此好的特性,主要归功于全新开发的电解质。这种电解质不仅能在很宽的温度范围内用途广泛且坚固耐用,而且兼容高能阳极和阴极。 这项成果于 7 月 4 日发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS) 上,基于这项技术开发的车用电池即使在寒冷气候下也能让电动汽车行驶更远。加州大学圣地亚哥分校雅各布斯工程学院纳米工程学教授、该研究的资深作者郑晨(Zheng Chen,音译)说,它们还可以减少对冷却系统的需求,以防止车辆的电池组在炎热气候下过热。 Chen 解释说:“如果你需要在三位数(华氏)的高温条件下开车,那么对于汽车电池来说是一个重大挑战。在电动汽车中,电池组通常位于底盘,更靠近这些炎热的道路。此外,电池在运行过程中会因电流通过而升温。如果电池不能承受这种高温预热,它们的性能将迅速下降”。 在测试中,概念验证电池在 -40°C 和 50°C(-40 和 122°F)下分别保留了 87.5% 和 115.9% 的能量容量。在这些温度下,它们还分别具有 98.2% 和 98.7% 的高库仑效率,这意味着电池在停止工作之前可以进行更多的充电和放电循环。 由于其独特的电解质,Chen 和同事开发的电池既耐寒又耐热。它由二丁醚与锂盐混合而成的液体溶液制成。二丁基醚的一个特点是其分子与锂离子的结合较弱。换句话说,当电池运行时,电解质分子很容易释放锂离子。研究人员在之前的一项研究中发现,这种微弱的分子相互作用可以提高电池在零下温度下的性能。另外,二丁醚很容易吸收热量,因为它在高温下保持液态(沸点为 141 °C 或 286 °F)。 这种电解质的另一个特别之处在于它与锂硫电池兼容,锂硫电池是一种可充电电池,其阳极由锂金属制成,阴极由硫制成。锂硫电池是下一代电池技术的重要组成部分,因为它们承诺更高的能量密度和更低的成本。它们每公斤存储的能量是当今锂离子电池的两倍——这可以使电动汽车的续航里程增加一倍,而不会增加电池组的重量。此外,与传统锂离子电池阴极中使用的钴相比,硫的来源更丰富且问题更少。 但锂硫电池也存在问题。阴极和阳极都具有超强反应性。硫正极非常活泼,以至于它们在电池运行期间会溶解。这个问题在高温下会变得更糟。锂金属阳极容易形成称为枝晶的针状结构,可以刺穿电池的某些部分,导致电池短路。结果,锂硫电池只能持续数十次循环。 Chen 说:“如果你想要一个能量密度高的电池,你通常需要使用非常苛刻、复杂的化学物质。高能量意味着更多的反应正在发生,这意味着稳定性更低,降解更多。制造稳定的高能电池本身就是一项艰巨的任务——试图在很宽的温度范围内做到这一点更具挑战性”。 编译:cnBeta.com read more

伊隆·马斯克认为锰基电池有潜力

任何电池路线的发展都离不开能量密度和成本这两条主线。磷酸锰铁锂的能量密度高于磷酸铁锂但成本却差不多,富锂锰基材料和层状锰酸锂的能量密度优于三元材料。在原材料成本不断高企的当下,研发这几种正极材料的热度自然会提升。 近日,当升科技宣布磷酸锰铁锂材料已完成研发,目前处于客户认证阶段;巴斯夫杉杉宣布富锰电池材料已实现吨级规模化生产……近年来,包括磷酸锰铁锂、富锂锰基等锰基电池备受关注,相关企业加速布局。锰基材料电池前景究竟如何? 性价比优势显著 磷酸铁锂电池和三元锂电池是目前电动汽车使用的主流动力电池。 今年3月,特斯拉CEO马斯克表示,“我认为锰基电池有潜力。”他进一步称“在非常大的(电池)需求下,我们需要数千万吨甚至数亿吨原材料。因此,用于大规模生产电池的材料必须是普通材料,否则就无法规模化。”在2020年的特斯拉电池日上,马斯克还曾表示,用2/3的镍和1/3的锰做正极材料相对简单,这使得在同样数量镍的情况下可以提升50%以上的电池容量。 目前主流锰基电池包括锰酸锂、磷酸锰铁锂、富锂锰基等。业内人士认为,锰基材料中,磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂最重要的改进方向之一,有望率先产业化应用。据了解,磷酸锰铁锂是磷酸铁锂与磷酸锰锂的固溶体,保留了磷酸铁锂的优良安全性与稳定性,并且拥有较高的电压平台以及与磷酸铁锂相同的理论克容量,因此相同条件下其理论能量密度比磷酸铁锂电池高20%左右。目前,拥有磷酸锰铁锂技术储备的电池厂商有宁德时代、比亚迪、国轩高科等,主要以专利技术研发、投资布局为主。德方纳米、中贝新材料、天津斯特兰等正极厂商均对锰铁锂产品有所布局。德方纳米表示,公司新型磷酸锰铁锂已开始送样,预计1-2年后可实现产业化,叠加正极补锂技术,该电池能量密度可提高20%,循环寿命可达1万次。 中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员夏永高指出,目前磷酸铁锂电池的能量密度已接近极限,三元锂电池受近期镍、钴价格波动影响,成本飞涨。同时,相对于镍、钴,锰的储量较为充足。在此背景下,锰基电池的优势进一步凸显。 在真锂研究首席分析师墨柯看来,任何电池路线的发展都离不开能量密度和成本这两条主线。“磷酸锰铁锂的能量密度高于磷酸铁锂但成本却差不多,富锂锰基材料和层状锰酸锂的能量密度也优于三元材料。在原材料成本不断高企的当下,研发这几种正极材料的热度自然会提升。” 尚存技术难点 据了解,比亚迪多年前曾尝试研究锰基电池并申请了相关专利,不过后续未有更多进展,目前比亚迪主打刀片电池。 事实上,具备诸多优势的锰基电池自身也有痛点。“锰元素的加入可以提升原本磷酸铁锂电池的能量密度,但与此同时,锰加入后,材料的锂离子扩散速度和电子电导率均会降低。因此,为了实现磷酸锰铁锂更高的放电比容量,需要减小材料一次颗粒尺寸,但小的纳米颗粒也带来一系列副作用,如压实降低、吸水性高,以及其导致的高温循环性能差和胀气问题。”夏永高表示。 “磷酸锰铁锂技术开发的难点在于解决电压双平台的问题,富锂锰基和层状锰酸锂技术开发的难点在于延长循环寿命的问题,目前,上述技术都还没达到实用阶段的水平。”墨柯坦言。 高工锂电认为,未来2-3年磷酸锰铁锂将更多的以复配三元材料方式加以应用。长远来看,随着其成本下降,循环性能改善,将加速完成从辅材到主材的升级过程。“磷酸锰铁锂现阶段单独使用还存在一些问题,其更适合用作三元锂电池的辅助材料,既可以兼顾能量密度,又可以提高三元电池的安全性能。”夏永高表示。 带动用锰需求 原材料供应紧张导致此前电池价格暴涨,近期价格仍维持在高位。目前,不少车企纷纷寻找性价比更高的电池,新材料、新技术层出不穷。清华大学教授、中国科学院院士欧阳明高近日表示,未来动力电池很有可能出现更多材料体系方面的创新。从目前来看,钠离子低温充电、快充性能表现十分突出,锰酸锂、锰酸铁锂等锰基固态电池经济性、低温性能表现优异,两者凭借各自优势,均已进入新一代动力电池技术研发布局之列。 中金公司的研报指出,2022年开始,4680电池、CTB、磷酸锰铁锂电池、半固态电池、钠电池、锂电回收等有望陆续走向产业化。“原材料价格上涨越多,综合性价比越高的电池路线就越受欢迎,比如,磷酸锰铁锂等多种技术路线未来都会有参与竞争的机会。”新能源与智能网联汽车独立研究者曹广平表示。 据了解,锰酸锂电池目前已实现大规模量产,在两轮车市场有着较大市场空间,磷酸锰铁锂电池、富锂锰基电池仍处于规模化量产的推进过程中。 业内比较关注,何种锰基电池可实现最先搭配装车。对此,夏永高看好三元/磷酸锰铁锂复合电池的前景。针对目前磷酸锰铁锂电池发展面临的技术问题,他认为针对不同的应用场景,综合平衡锰铁比、电化学性能和物理性能等至关重要,不应一味追求更高的锰含量。 未来随着锰基电池的发展,锰在电池端的需求也将攀升。中信证券的研报指出,受益于三元正极材料和锰酸锂材料出货量的快速增长,预计2025年锂电正极材料用锰量将超过30万吨,2021-2025年复合增长率为32%。随着新型锰基正极材料的渗透率提升,预计锂电池用锰量将出现激增,至2035年有望增至130万吨以上,相当于2021年的10余倍。2035年锂电池领域用锰量预计占锰整体需求比例达到5%。 read more

这款续航2300公里的电动车是一群学生造出来的?

最近我发现了一辆好玩的车, Lightyear 0,( 巴斯 )光年零号机。 这辆像是 FF91 和保时捷 718 合体的电动车,能让你实现永不充电,0 碳出行。 这是一辆太阳能电动车,一块 60 千瓦时的电池,可以选择插电或纯靠太阳能续航。 如果你上下班往返 70 公里以内,选择这辆车,就可以好几个月不充电,省下一大笔电费,当然也省下一大笔油费。 前提是你在的地方阳光日照得足够充足。 按荷兰的气候,可以 2 个月不充电,如果是西班牙或葡萄牙这些日照时间更长的地,可以 7 个月不充电。 想想你现在加的 10 元 95 号,这车不是香爆? 不过这车虽然很香,但它还不是太阳能汽车里的极限,甚至是个弟弟。 众所周知,电车里有个续航极限,奔驰的 Vision EQXX 的概念车,充满的 100 千瓦时电池包,实测能 1000 公里。 em…是不是觉得这续航很顶? 但有一群学生造的纯太阳能电动车,只装了一块远低于 100 千瓦时的电池,却可以在真实道路上,跑完 3200 公里,而且是只靠太阳能。 这辆车就来自于两年一届的世界太阳能挑战赛( WSC )。 这场比赛,也号称太阳能赛车界的 F1 。像这样续航两千多公里的太阳能车,比赛里多的是,而且还长得各有特色。 规则很简单,44 辆车相继出发,谁先到终点谁赢,全程 2300 公里。 没有专业的比赛场地,路况跟咱平时开的高速差不多,车水马龙,平均时速也限制在一百公里左右。 因为比赛在澳大利亚,选手们的驾驶环境甚至还挺恶劣。 read more

老马吃回头草了?特斯拉重拾毫米波雷达技术

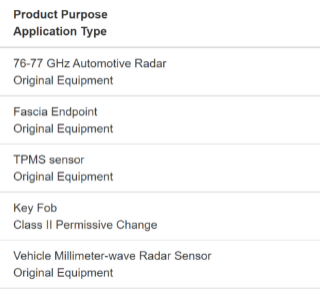

2022 年 6 月 7 日,特斯拉向 FCC 联邦通讯委员会提交了毫米波雷达的相关材料。 一般而言,在美国上市的射频相关产品,都必须向 FCC 提交第三方测试材料来证明其符合美国的频谱管制规则。 这意味着特斯拉不仅没有放弃毫米波雷达,而且亲自下场设计了一款毫米波雷达。 实际上在 1 年前,也就是 2021 年 6 月 3 日,特斯拉就提交了一份有关毫米波雷达的材料,即 2AEIM-161631,这是一款比较特殊的 60GHz-64GHz 的毫米波雷达。 目前这款毫米波雷达的用途未知,从材料上看,其主芯片是德州仪器的 IWR6843AOP,可能是驾驶者生命体征监测 Driver Vital Monitoring,即监测驾驶员的心跳脉搏。 虽然马斯克说要取消汽车前向毫米波雷达,但从特斯拉车主手册的内容来看,毫米波雷达一直都在,从未取消。 在美国地区,2022 年款特斯拉 Model Y 车主手册第 219 页明确指出: 「Traffic-Aware Cruise Control and Autosteer are unavailable because the radar located in the front bumper area of your vehicle has no or low read more

成本不到锂电池的一半儿!不含锂钴的新型电池可用于EV和储能

据报道,美国电动汽车电池初创公司Alsym Energy推出了一种电池存储解决方案,该解决方案不仅可以以较低的成本提供锂离子电池性能,而且没有后者有时会起火的风险。 据悉,该公司研发的这种新型电池的阴极主要是锰氧化物,阳极是另一种金属氧化物,电解液是水基的,但其尚未披露电池的确切化学成分。但值得注意的是,Alsym Energy表示,这种电池不使用锂、钴或镍,以避免与材料供应和成本有关的问题。 该公司表示,它预计这种电池的成本将低于目前锂电池的一半。另外一个好处是,由于使用了无毒材料,这种电池更容易回收。 Alsym商业顾问委员会主席Nitin Nohria表示,该公司的目标之一是帮助世界上更多的人负担得起电动汽车。他说,“我们看到了将新电池推向市场的全球竞争。大多数公司主要关注性能,很少考虑让电池更安全、更划算,尤其是对消费者对价格更敏感的发展中国家来说。” “Alsym Energy的团队正在努力确保他们的电池不仅能以更低的成本满足性能预期,还能避免与锂基技术相关的大多数供应链挑战。”他补充说。 Alsym首席执行官兼联合创始人Mukesh Chatter则表示,该公司已与一家印度顶级汽车制造商达成合作,共同开发新电池,但Chatter拒绝透露这家汽车制造商的名称。 据悉,该公司的科学家和产品开发团队位于马萨诸塞州,目前正在开发一个500千瓦时的原型制造设施。Alsym表示,它的电池可以在现有的锂离子电池工厂生产,几乎不需要改装,也不需要昂贵的干燥室、防火锁和溶剂回收系统。 除了EV电池外,Alsym的电池还可用于固定式储能和海洋应用,但使用的是锰和铝等相对常见的材料。最终该公司希望与制造合作伙伴一起制造电池,并于2025年达成目标。 编译:财联社 @黄君芝 read more

电动车须尽快解决这问题?

最近有不少网友曝料,那就是电动汽车会有自燃风险,如果这是真的,我们希望这是假的,因为这样会产生的后果非常严重,一旦电动汽车电池燃烧速度过快,那么可以说留给司机脱困的时间也就不多了,这对于我们来说无疑就是一个定时炸弹,相信看过相关视频的人应该都知道,无论是电动车还是电动汽车都出现过自燃的现象,有的电动车甚至在充电时还会直接爆炸,视频中惊心动魄的场面相信大家到现在依然还没有忘记,特别是还有司机开着电动汽车上路的视频,开着开着汽车突然就起火了,连驾驶室都被烧着了,司机整个人从车上带着火跑了出来满地打滚,确实如此,随着电动车不断普及,这样的案例可以说是每年都有不少例,这也一度影响了新能源汽车的发展,更是有人称会不会有人在背后抹黑? 在这里不得不给大家普及一下,电池在充电过程中会产生大量热量,也就是说一旦电池的内部温度因此不断升高,那么这就将会导致出现过热燃烧以及爆炸的风险,所以消防技术专家也将电动车列为易燃物品,这也是为什么我们在楼下充电时,都会有相关的安全提醒,因为电动车本身就有很多易燃可燃零件,比如塑料、轮胎这些都是高分子聚合物,是极其容易燃烧的物件,一旦电池出现问题发现燃烧或爆炸的现象,那么这些物件也将会导致火势迅速蔓延,比如去年就有一对父女被火球吞噬,一辆正在行驶的电动车突然自燃,烧起的火球瞬间就将连人带车一起燃烧,虽说在众人的齐心协力之下,不到一分钟就扑灭了火,然而父女俩被烧伤的面积仍然超过了90%,那么自燃的风险有多大可想而知。 其实相比燃油车电动车则更容易自燃,并且火势难以控制导致脱困时间变短,特别是最近电动汽车自燃事件频出,这也又让不少人担忧使用电动汽车的风险会不会很大,现在一般主流的电动车大多都是采用锂电池,锂又是活性最强的金属元素,是一种燃烧后最难以控制的金属元素,特别是暴露在空气中,就会与空气中的氧产生氧化反应,从而产生激烈的燃烧甚至是爆炸,这也是为什么前面讲到的那对父女,在短短不到一分钟的时间,就被烧伤了全身90%的面积,而车企之所以都使用这种电池,就是因为锂金属具备了体积小、能量密度高的特性,所以也备受很多车企的青睐,相比之下燃油车自燃的可控度就很高,所以车主会有足够的反应时间来逃离现场。 也正是因为如此,不少网友担心电池会不会就像一个定时炸弹,随时威胁着我们的生命安全,其实大家也不用过多担忧,毕竟现在科技如此发达,小小的电池技术还是能保证其安全的,只要电池不存在问题,或者多注意电动车的使用事项,那么基本都不会出现自燃的情况,比如不要在雷雨天时充电,也不要在高温下暴晒,暴晒不仅会导致电动汽车电源箱温度上升,更是会让车内电池温度也跟着上升,特别是在电池温度过高时充电,更是会进一步加速车内线路老化或损坏,还有就是电动汽车不要在充电的时候开空调,当电量过低时要尽快充电,当电量充满时也要马上停止充电,如果忽略这些注意事项,不仅会影响到电池性能和缩短电池寿命,更加严重还要引发安全风险,所以电池并不是定时炸弹,而是取决于人为怎么使用。 其实在汽车市场经常会有不同的问题出现,无论是特斯拉的刹车事件,还是奔驰汽车的漏油事件,都曾经闹得那是沸沸扬扬,特别是特斯拉也出现过自燃事件从而引起火灾,甚至是连旁边的奥迪和雷克萨斯都引燃了,包括燃油车其实也有过自燃的现象,只不过就像前面所说,燃油车自燃的可控度会更高一些,特别是燃油车在出现事故后,其事故原因是我们可以轻松查到的,然而电动汽车则不同,对于电动车起火的具体原因,至今仍然没有一个很好的解释,特别是电动汽车的火相比燃油车更难扑灭,还有再次爆炸的风险,所以电动汽车才成为了人们关注的焦点,可是我们不要将焦点放在电动汽车身上,因为无论是燃油车还是电动车,以及其它高精尖的技术产品,或多或少都会存在一定的自燃率,其实最主要的还是要看产品技术品控和使用环境。 也就是说真正容易出现事故的,基本都是哪些电池有问题,或者是没有按照注意事项来使用,导致电动车处于一个极度高风险的状态,那么试问这又怎么会不出现自燃或爆炸呢?但是不管怎么样,自燃现象是事实情况,我们只希望未来车企能够降低自燃率,同时也要合理设计出自燃脱困的解决方案,而更加重要的是,要加速解决电池的问题,比如试试看有没有什么其它元素可以进行替代,又或者发明什么新技术来解决这种安全隐患,只有这样那么新能源汽车才能得到进一步的发展,新能源对我们来说才具有深远的意义,否则按照这种进度发展下去,那么燃油车就永远不会淘汰,那么汽车所排放的尾气也就将一直污染着地球环境,不得不说,这个后果相比自燃可是要严重得多。 对此,您怎么看? 出处:头条号 @小林观点 read more

日本新技术可以让电动汽车在1分钟内充完电?

2022年6月17日讯,日本电子零部件开发企业Eamex开发出高容量的电容器,如果用于纯电动汽车(EV),最快1分钟即可完成充电。Eamex将于8月供应样品,近期开始量产。 报道称,这款电容器把制动器产生的热量转变成电能再利用的性能也很强,如果跟锂离子电池配置在同一场所,有可能实现同等以上的EV续航距离。 此次开发的电容器将锂离子电池的正极更换成名为“聚苯胺”的特殊导电性高分子进行使用,可以高效吸附锂离子。试制品1-3分钟即可完成充电,可反复充放电3万次以上。 出处:日经中文网 read more

接近零排放的太阳能电动车“STELLAR”

能源消耗,废气排放是这个时代永恒的话题,各种环保产品也不断涌现,呼吁使用可再生能源减少污染,保护环境,在这个大环境下电能成了能源替换的瞄准对象,电动汽车、电动滑板,日常能源消耗大头交通行业早就喊起了口号,电能产品也确实如预期般得到了普及。 以乘用车为例,燃油车大约是每公里176克二氧化碳排放,纯电动车单位里程碳排放的数值约为每公里70克二氧化碳排放。 来自中国汽车工业协会的数据显示,2021年1-10月,我国新能源汽车销量已超250万辆。显然,向新能源汽车转型将对汽车行业节能减排产生重要影响。 但说到零排放,使用过程中无排放、无噪音、无能耗的太阳能是当之无愧的清洁能源,同时与能够缓解城市交通,让人们便利通行的电动车结合,一位来自印度尼西亚设计师 Fajar Ismail 将两组思想结合设计了一辆名为“STELLAR”的太阳能电动车,但是目前还只是一个概念产品。 超前的科幻感设计 据设计师说 STELLAR 的设计灵感来自太空飞行器,所以它采用弯曲的铝制车身面板,具有“分层”形状和由折叠铝板制成的轻质金属机身,沿用了 Atom Alpha 的底盘设计,简单的几何形状、工业铝制车身面板和干净简洁的设计给人一种流畅、简洁和强烈吸引力的外观。 环保零排放 在车辆悬架前方装有太阳能面板作为额外的充电系统。STELLAR 最初被设想为应用于中小型距离的个人电动车,加入的小型太阳能电池板是作为附加充电系统,可以扩展其自主性,相当于一个小型“储备电源”。 这位设计师说,Stellar 非常适合应用在热带地区,因为东南亚等地区每天都有足够的阳光来保证太阳能发电的稳定性,只要你外出骑行让太阳能电板照射到阳光就能转化成电能储备。 无限续航 太阳能电池板整合到电动车中,意味着只要有阳光你就有源源不断的能量,如果储备能源技术达到要求,这几乎可以实现无限的续航,因为你的电池始终有能量可以供应。 并且燃油汽车在能量转换过程中热效率比较低,约为12%-15%,只有30%左右的能量用在推动车辆前进上,其余60%左右的能量损失在发动机和驱动链上;而太阳能电动车的能量转换效率要高得多,可达到34%-40%,90%的能量可以用于推动车辆前进。 作为为城市通勤设计的车辆,设计师对其他功能也是考虑得十分到位,车辆前后均配有明亮醒目的 LED 灯,Stellar 上的双弹簧前叉可确保骑手在任何地形下都能平稳行驶。踏板车的后部可折叠,更易于运输,还具有现代功能,包括移动应用程序等。 现在看来STELLAR在技术上还有很多需要突破的地方,但我们仍然期待它在未来能够真正的投入生产。 出处:头条号 @Wheelive唯轮网 read more

特斯拉的合作方在电池寿命研发上有惊人突破

特斯拉长期研究合作伙伴、达尔豪西大学教授杰夫·达恩(Jeff Dahn)的实验室近期在《电化学学会杂志》SCI期刊上发表了一篇论文,称他所在的团队已经成功研发了一种全新的电池设计。文中称,以镍钴锰酸锂作为正极的电池(NMC 532)在2,000次充电-放电循环后没有出现显著的损失,研究小组推断这一点意味着它可能有超过100年的使用寿命。 编译:界面快讯 read more

日本夏普发布了转换效率最高的车用光伏电池

夏普2022年6月6日发布消息称,研发出了纯电动汽车(EV)等用途的光伏电池。以往的产品采用以两块玻璃板夹住电池单元的结构,夏普使用薄膜代替了玻璃。新产品易于弯曲,还可以安装在车顶上。据介绍,夏普的产品改进了电池单元的配置布局,太阳光能量转换成电能的效率达到了32.65%,作为多个单元组合的光伏电池,转换效率为全球最高。 夏普的光伏电池 用于住宅等的通用光伏电池的主要材料是硅,有些波长的光无法转换成电能,发电效率较低。夏普的电池将铟、镓、砷等物质组合在一起,形成了3个化合物层。由于各层可吸收不同波长的光,发电效率更高。 夏普指出,虽然这种电池已在人造卫星用途领域实现实用化,但在纯电动汽车用途方面,存在的瓶颈是制造成本“比硅电池高出1位数以上”。夏普从2020年开始将光伏电池安装在纯电动汽车的车顶上进行公路行驶实验。 出处:见配图水印 read more