Category: 技术

宁德时代“廉价版”换电站即将落地

早在2022年,宁德时代推出了一个名为“EVOGO”的换电品牌,当时宣称宁德时代正积极布局其换电生态,并且要组建换电… read more

岚图还需要华为赋能吗?梦想家已经在热卖了呀

等了两个月,“华为版”岚图梦想家终于要开始交付了。 11月15日广州车展上,岚图汽车宣布岚图梦想家四驱乾崑版即将于11月下旬正式开启交付。 比起终于落定的岚图梦想家乾崑版的交付工作,或许另一个消息更能让岚图管理层开心:10月份全新岚图梦想家的销量成为了高端新能源MPV冠军。 如此看来,无需借助华为赋能,岚图也能大卖啊。岚图梦想家实现逆转后,岚图品牌的下一步应该怎么走? 01 岚图梦想家“靠自己” 数据显示,10月全新岚图梦想家月销量达到了7808辆。一台售价区间在30万元-40万元的新能源MPV能达到如此月销水平,实属不易。 但比起能做到月销8000辆的规模,或许另一个成绩更能让岚图领导们感到高兴:岚图梦想家10月的销量超过了腾势D9。 腾势D9在新能源MPV细分市场中的地位,可能就和特斯拉Model Y在新能源SUV里面的地位差不多:虽然偶尔会丢掉月销头名,但依旧是长期霸榜的存在。 腾势D9于2022年8月正式上市,10月开启首批交付。从上险量走势图来看,从腾势D9开启交付的第一个完整月起,就一直对岚图梦想家形成压制之势。 岚图的销量是怎么起来的? 按照岚图汽车总经理助理、销售公司总经理邵明峰的话来说:“我们是听劝的,给产品做出的改变是针对用户痛点的:岚图梦想家第一次改款针对的是纯电续航,第二次是针对智能化。” 事实上,岚图梦想家这两次改款主要针对用户痛点。 2022款岚图梦想家插混版纯电续航里程仅仅为82km,如今其插混版纯电续航里程已经来到了184km(WLTC)。 智能化方面,新款岚图梦想家搭载的自研鲲鹏智驾系统,虽然也并未落地高速NOA功能,但针对172种泊车场景进行了精细打磨,再加上推出了搭载华为乾崑ADS 3.0和鸿蒙座舱4.0系统的版本,进一步与对手拉开了智能化方面的差距。 而且值得注意的是,至今岚图梦想家乾崑版还并未交付。也就是说,岚图是“依靠自己”实现了登顶。 其实从产品力上来看,忽略掉华为鸿蒙座舱和乾崑智驾带来的加持,岚图梦想家其他的款型也在尺寸、纯电续航、电机功率、前悬、传感器数量等方面要优于腾势D9了。 岚图梦想家推陈出新的时间则在今年第三季度末,打后手牌对于岚图而言也是一种优势。 接下来对于岚图梦想家和岚图品牌而言,是如何在由攻转守后仍然持续拿出亮眼的表现?以及岚图品牌的下一步该怎么走? 02 由攻转守,下一步怎么走? 从汽车行业过往的规律而言,昙花一现,偶尔迎来爆发的产品并不稀缺。稀缺的是持续走量的爆款产品。 超越一次这个市场的霸主并不值得过分庆祝,要持续超越才成。 好消息是,由于岚图“依靠自己”就拿出了月销近8000辆的成绩,等到岚图梦想家乾崑版开启交付,其也许能达到月销过万的成绩。 根据此前公布的数据,岚图梦想家上市43天就揽获了超过3万辆大定订单,而9月、10月的上险数合计为14000辆左右,也就是说还有一半多的订单并未交付。 并且,邵明峰透露岚图梦想家乾崑版的订单占比在30%左右,也就是说还有接近1万辆的乾崑版车型将陆续开启生产、交付的步伐。 也就是说,在未来两个月左右的时间内,岚图并不需要为交付量发愁。 再加上岚图梦想家自身的产品力配合用户口碑还能在交付后引发二次传播,转化为更多的新增订单,那么从销售到生产到交付的正向循环就将达成。 或许很长一段时间内,新能源MPV市场中的二人转就将属于岚图梦想家和腾势D9了。 但前提是,岚图自己不掉链子。 正如前文所述,短暂在细分市场登顶,随后一落千丈的产品并不在少数,问题就出在:当你成为这个市场的头名,所有人都会盯着你打,只要稍稍出现一些失误就会被无限放大。 那么,该如何守住第一宝座? 岚图汽车销售服务有限公司副总经理曾清林表示:“最好的防守就是进攻。”所谓进攻,就是要在产品上永远以“做到领先一代”的思路去开发。 曾清林以安全性能举例称:“我们做过110km/h的尾部碰撞测试,这方面的能力我们领先行业两年以上。” 从现在的市场局面来看,至少这一代岚图梦想家,结合了岚图自己的机械素质和华为的智能化加持,确实做到了领先大部分MPV产品一代以上。 接下来,以用户科技型企业自居的岚图,大概率还会继续收集新一轮用户对当下产品的建议,为下一代产品的设计和研发做准备工作。 除了守江山的问题之外,岚图还要面对一个严峻问题:如何打造第二个爆款? 目前岚图梦想家可以说是一定程度上破圈了,但也存在很多消费者知道岚图梦想家车型,但对于岚图品牌了解并不多的情况。 对此,曾清林认为:“这一现象是会存在的,最好的解决办法还是打造第二个爆款产品。” 目前来看,岚图旗下的第二个爆款还并未涌现出来。 最近半年内,除了岚图梦想家以外,岚图旗下岚图FREE和岚图知音的上险量达到过千辆以上的规模,但销量也都在1000辆/月-2000辆/月之间。 一方面,或许是因为岚图FREE、岚图知音和岚图追光所处的20万元-30万元市场竞争太过激烈,另一方面,或许也是由于这几款产品并没有极其突出的产品亮点。 岚图知音10月交付量也不多,仅为2000辆左右 并且,这几款产品与岚图梦想家之间最大的不同点是:没有华为的加持。 这并不是说华为一定能够带来多大的增量,但至少搭上华为这趟车,岚图自家的产品也能够额外获得不少关注度,届时如果再能拿出极具诚意的产品配置和价格的话,或许能够让自己的销量规模再上一个台阶。 巧合的是,邵明峰也透露明年是岚图的产品大年:“轿车、SUV都会推出新的产品。” 至于这些产品是全新产品,还是现有产品的改款,邵明峰并没有透露太多信息。不过相信有了岚图梦想家成功逆转腾势D9的经验,其他即将推出的产品或多或少都会在考虑一下是否要推出各自的华为版本。 –END– 出处:微信公众号 @电动汽车观察家 read more

为啥油车可以保持140km持续行驶,而纯电汽车却做不到?

实际上在网络上总能看到这类关于燃油车高速巡航能力更强的话题。不过此类话题往往比较局限,更有先入为主的感觉。其次就是电… read more

伊隆·马斯克官宣了特斯拉 Robotaxi 和 Robovan

让人期待已久的 特斯拉 Robotaxi 终于亮相了。 美西时间2024年10月10日(星期四)晚上,埃隆·马斯克在“We, Robot”主题活动上公开展示了特斯拉即将推出的无人驾驶出租车。 发布会于华纳兄弟探索频道位于加州伯班克的电影工作室举行,该工作室拥有一个郊区停车场。这个位置让特斯拉能够展示其自动驾驶能力,而不会遇到任何意外交通情况。 马斯克走进活动现场,进入一辆外观时尚的银色 Robotaxi,这是一辆双门车,采用蝴蝶式车门向上打开。Robotaxi(也称为“Cybercab”)随后载着马斯克在停车场转了一圈,然后他下车走上舞台,拉开了活动的序幕。 马斯克表示,Robotaxi 没有方向盘或踏板,也不需要插电。相反,他说电动汽车依靠感应充电,只需开到充电器上就可以充电。 马斯克称,特斯拉至少有 20 辆 Cybercab,发布会现场共有 50 辆全自动汽车,其中一些汽车已经在没有乘客的情况下行驶。 马斯克表示,特斯拉将于明年在加州和德州上路推出无人监管的全自动驾驶汽车 Model 3 和 Model Y,而 Cybercab 将在 2027 年前投入生产。不过,马斯克本人也表示,他对时间表倾向于乐观,产品交付时间经常晚于他最初的估计。 他还表示 Cybercab 将可供购买。他预计售价将低于 3 万美元。 特斯拉在 X 上的一篇文章中提供了更多细节,宣布 Robotaxi 服务将不收取司机费用,全自动驾驶汽车将仅使用摄像头,而不是雷达或激光雷达设备。该公司还表示,客户可以叫一次 Robotaxi,然后根据需要使用它,无论是短途旅行还是一整天。 马斯克没有透露太多有关 Robotaxi 背后的技术或安全功能的细节。特斯拉过去曾因其驾驶辅助系统的安全性而受到严格审查。 特斯拉还发布了 Robovan,这是一款大型穿梭车,马斯克称其最多可容纳 20 人。 马斯克还大力宣传人形机器人 Optimus,称其售价为 2.8 ~ 3 万美元,但没有透露该机器人的上市时间。 “我认为这将是有史以来最伟大的产品,” 马斯克说道, “我认为每个人都会想要他们的擎天柱伙伴。” 演示结束时,几个机器人在舞台上随着灯光秀翩翩起舞。 read more

何小鹏去了趟美,回来就做了一个重要决定!

兄弟们我发现啊,何小鹏去了趟美国,回来就打通任督二脉了。世界上第一个搭载激光雷达的量产车就是小鹏的P5。 read more

激光雷达即将被判死刑?

昔日称霸车圈的智驾供应商Mobileye,近日宣布了一则重大决定—— 今年内就要立刻关闭激光雷达研发部门,并且终止下一代激光雷达的研发工作! 抛弃激光雷达的原因,总结起来就是六个字:没必要,不挣钱。 Mobileye经过仔细评估过后,认为激光雷达对下一代智驾技术来说并没有那么重要;而且能省下每年6000万美元的研发成本,可以说是赢麻了。 无独有偶,2021年8月,Waymo宣布停止商业激光雷达业务;去年9月,博世也官宣放弃研发用于智驾的激光雷达…… 激光雷达对于自动驾驶来说,到底是鸡肋还是必需?一直是个热门的争议话题。 “反对派”的代表人物,自然是世界首富马斯克。他曾多次公开diss:“只有傻子才会把激光雷达装在车上,这些自动驾驶公司都注定失败!” 马斯克这几年也确实没有动摇,FSD一直坚持纯视觉路线走到黑。不仅从来没用过激光雷达,甚至最近几年都把毫米波雷达给砍没了,能力上却越来越强。 除了特斯拉以外,搭载了百度Apollo智驾方案的极越,同样依靠纯视觉方案,就实现了城市领航辅助功能。 极越CEO夏一平,在最近也放出了类似的豪言: “华为一定会放弃激光雷达转投视觉方案,只是余承东太狡猾。一边在宣传激光雷达方案,同时背地里也一直在砸钱开发纯视觉方案,等纯视觉成熟就无缝切换,一点空档都不留给其他对手。” 另一边,“支持派”的玩家也同样不少。包括小鹏、蔚来、理想、华为等等一线智驾玩家,纷纷选择了“摄像头视觉+雷达”的融合感知方案。 他们一致认为,激光雷达是实现高阶智驾最不可或缺的关键零部件。 比如极氪智能科技副总裁林金文表示:“不用激光雷达,是在为降本找理由!” 不过最近一段时间,风向开始出现了一些变化—— “端到端”技术浪潮来了! 随着今年特斯拉FSD推出了基于“端到端架构”的V12版本,删掉原本30万行C++代码,替换为3000行神经网络之后,系统决策准确度和执行速度都有了质的飞跃。 不依赖激光雷达、不依赖高精地图,仅仅依靠纯视觉都能把智驾做到如此流畅,难怪会让远赴美国试驾FSD的何小鹏都称赞不已。 回国之后,何小鹏曾多次承认“端到端”技术的优越性,建议友商们“别犹豫,赶紧改”。 紧接着,小鹏就对激光雷达“动刀”了! 在小鹏MONA M03发布会上,何小鹏表示将推出“AI鹰眼视觉方案”,不搭载激光雷达,摄像头精度、可视距离大幅升级,同样可以有能力实现城市领航辅助驾驶,预计今年四季度将首次搭载在新款小鹏P7i上。 要知道,4年前车企们在智驾上搞军备竞赛的时候,卷激光雷达是非常疯狂的。 长城机甲龙甚至放出了“四颗以下别说话”这种豪言,威马M7也干脆直接上了3颗激光雷达…… 不过这两款车都最终没能落地就是了。 到现在来看,只有阿维塔采用了3颗激光雷达的方案,其他的车型要么是大灯周围的双激光雷达方案,要么是车顶“犄角”式的单激光雷达方案。 而最近成都车展前后亮相的几款新车型,比如问界M7 pro、深蓝S7乾崑智驾版等等,都开始向纯视觉智驾的方案上倾斜。 要知道,同一款车型带激光雷达与不带激光雷达的,价格差距基本上都在1-4万元不等。 于是这段时间,车圈出现了不少 “花高价买激光雷达的车主或将成大冤种”、“激光雷达割韭菜”的声音。 资本对于这种悲观的氛围是相当敏感的,导致今年下半年,禾赛、速腾聚创等等激光雷达公司的股价出现暴跌,市值缩水超过80%。 要知道,在2年多前,同样是在智驾圈子里,高精地图曾经也被誉为智驾路线上的“香饽饽”。 但随着一线智驾玩家为了突破智驾的使用范围,纷纷开发无图方案,高精地图沦为了被抛弃的对象。 这让图商四维图新一年爆亏了13亿,气得其CEO直接在公开场合Diss无图方案:“毫无安全敬畏!” 既然无图智驾抛弃了高精地图,那么问题来了: 端到端技术的普及,会让激光雷达也面临被抛弃的厄运吗? 对于这个问题,首先要看看目前激光雷达在智驾系统中的重要性如何。 其实有个比较简单粗暴的判断方法——故意把激光雷达遮住再去测智驾功能不就OK了? 网上能找到不少这么测试的案例。 有的车型中的一些智驾功能,即使遮住激光雷达影响也比较小,甚至察觉不出影响。 比如,去年有一位B站UP主录了一段视频,他把阿维塔上的3颗激光雷达都拿纸壳糊上,然后在路上摆放障碍物进行自动紧急避障测试。 结果发现,时速跑到120km/h自动避障只是出现了轻微延迟,功能并没有受到影响。 同样的,有人把问界M7的激光雷达遮住测AEB,也能顺利刹停。 把理想L8激光雷达遮住,会发现辅助驾驶仍然能正常开启,车道线识别和拨杆变道功能均可用。 但中控屏上会触发提示,激光雷达表面脏污,请及时清理,不能识别静止物体,和车辆、人以外的非标准物体。 但,也有遮住激光雷达影响比较大的。 在市面上首款搭载激光雷达的车型小鹏P5刚刚上市那段时间,我们公社也曾做过类似的测试。在测试跨楼层泊车功能时,故意把P5的激光雷达用A4纸拿双面胶糊上。 结果发现,只遮挡一颗激光雷达的时候,跨楼层泊车功能仍然可用,对于车位和行人的识别并没有受到影响,仍然可以丝滑的执行避让动作。 但两颗激光雷达都被遮挡时,就不能顺利执行避让和泊车动作了。 还有蔚来ET7,遮住激光雷达之后会显示辅助驾驶系统故障,无法激活。 不同的车型遮住激光雷达,却出现了不同的结果。 这说明,不同车型、不同智驾功能,对于激光雷达的依赖度都是不同的,有的优先级比较高,一旦遮挡就无法启用;有的则优先级较低,不会影响功能使用。 总体上来说,目前激光雷达在智驾系统中扮演的角色,更多的是为了安全冗余考量。 但鉴于目前大多数融合感知智驾,采用的都是传统的BEV鸟瞰图+OCC占用网络+Transformer大模型的架构,而并没有完全切换到公认更前沿的“端到端”架构。 所以要讨论激光雷达会不会被抛弃,还要看要看它与端到端架构的兼容度如何。 read more

小米SU7全网首撞起火,雷军在发布会上说的“电芯倒置”技术保住了人命!

新能源汽车遭受碰撞时,电池很容易发生短路起火,而且火势会迅速覆盖整个汽车,留给车主逃生的时间很短暂,现实生活中很多车主因此吃了大亏,这也使得新能源汽车一直遭人诟病! 然而,接下来发生的这起小米SU7碰撞起火事件,让人们看到了新能源汽车的进步,也让人们对雷军更加刮目相看,有网友不禁感叹:雷军诚不欺我! 看到这里,有些网友可能还有点儿丈二和尚摸不着头脑,别急,接着往下看,你就会明白一切。 9月16日上午10点左右,在南京南站附近,一辆小米SU7在行驶过程中因路面湿滑,再加上驾驶人操作不当,导致车辆冲出车道撞向隔离花坛区。 在冲出车道的过程中,小米SU7前杠和底盘区域又撞上隔离带周边的连续方形石块(约28cm * 30cm *50cm)。 撞击导致电池底部严重受损,没过多久,电池内部受到影响发生局部短路并出现冒烟和明火。值得一提的是,这是自小米SU7上市以来,全网首例撞击起火,之前小米SU7也发生过事故,但都没有起火。 据目击者称,小米SU7撞击起火后,着火位置向下喷火,是不是感觉很奇怪?不过正是因为向下喷火,才没有让火势快速包围整个汽车,给了救援人员更多的时间来救人和灭火。 事故发生后,消防人员迅速赶到现场处置险情,当时小米SU7四个车窗自动落下,司机顺利脱险,虽然受了点轻伤,但没有大碍,而车辆也已经被灭了火并转移到了安全区域。 由于是备受关注的小米SU7出的事故,好奇的市民拍下来发布到网上,迅速引起了广大网友的关注和热议!有热心的网友在小米官方平台留言询问情况,9月16日晚,小米官方就做出了回应。 不知道你发现没有,小米官方在回应中称“电池发生局部短路,出现冒烟和明火,并向下泄压。” 其实就是因为这个向下泄压,才使得火苗在压强的作用下向下喷射,而不是向上朝着车身蔓延,这种泄压方式有效地避免了车身被烧毁的概率,极大限度地保护了车主的安全。 说实话,在新能源车电池遭受碰撞着火的情况下,车没有烧成框架保住了,人也没事,这在电车燃烧里也算难得了。 一时间,网友们议论纷纷,细心的网友更是扒出了,之前雷军在小米汽车发布会上讲过的电芯倒置技术,原来这个向下喷火是因为小米SU7独有的电芯倒置技术和中间有泄压阀导致的。 据雷军介绍,这种电池倒置技术,即使在电芯失控的情况下,火苗也是向下喷射,极大的保护了车主的生命安全。 值得一提的是,当初雷军举行小米汽车发布会时,还被一些网友嘲讽PPT造车,只是玩玩而已,但时间证明了一切,我们的雷总真的很用心! 也有很多网友投来了赞许的目光,都认为小米的安全性很棒,是同行学习的榜样。虽然小米SU7撞了,起火了,但雷军让它“用心”保护了车,保护了车主。 备用电源、扶手箱气囊、现在又来个电芯倒置技术,不得不说,这次又让雷军装到了,太有先见之明了! 雷总究竟还隐藏了多少大招呢?只能等待着车主们去慢慢发掘啦,其实不管还有多少黑科技,我们看到的是雷总在用心造车,必须给个大大的赞! 大家对此怎么看? 撰文:飞天 出处:见配图水印 read more

雷军:小米汽车的任何细节都不是抄袭的!

要说现在纯电轿车市场最热门的车型,那肯定要属小米SU7。 小米SU7不缺销量,也不缺声量。数据显示,小米SU7在7月份的销量超过了1.3万台,成为20万以上纯电动车销量的第一名。同时这款车从亮相、到上市,再到交付,都一直有着大量的争议。最大的争议点肯定是要论设计。 关于这款车,在设计上是否抄袭了保时捷,一直有着很大的争议,前阵子,上汽乘用车常务副总经理俞经民在接受媒体采访时直接怒喷小米汽车,“我直接喷一下小米,这个抄啊,真不要脸。抄是一种成功的商业模式,很多人不认识那个叫保时捷的车对吧?那当然保时捷怎么会难看呢?” 而对于小米SU7是否抄袭了保时捷,保时捷的中国总裁及首席执行官柯时迈(Michael Kirsch)曾回应称:“对于小米SU7和保时捷的相似之处,我认为或许是好的设计总是心有灵犀。”这种高情商的回应,在当时也成为了热议的话题,保时捷中国总裁似乎没有批评小米,但是却在另一方面承认了小米和保时捷在很多地方存在相似之处。 那么对于这个很有争议的话题,小米汽车的创始人雷军是怎么说的? “我的平板里面应该有小一万张的图片,我发现,你所有的想法,这140多年都有人做过了,哪怕是特斯拉的Cybertruck,也有原型车,(小米SU7)这每一个细节我们都推敲过了,没有一个细节是抄袭的,因为这些设计师是非常CARE的,说是不是原创” 不知道大家对雷总的这些言论如何评价,就我个人而言,我觉得,小米SU7的设计,到底是不是和保时捷类似,大家都能看到,也不需要过多去争论这个话题,作为新势力品牌的第一款车,小米SU7的设计为什么能够做到广受好评,遭到年轻人的追捧,不就是因为它是站在前人的肩膀上的吗? 但是,为什么保时捷的高管这么大度,说小米的设计和保时捷是心有灵犀呢?主要原因还是,小米SU7的设计做的很巧妙,如果从专利角度或者从法律来说,小米SU7的设计,并没有侵权,所以即使愤怒,保时捷也对小米SU7没有办法。 小米汽车在设计上非常聪明的第一地方就是,它想办法规避了侵权的风险,怎么规避的?简单来说,它的轮廓和保时捷的车型非常类似,但是在细节方面做了区别设计。这就是雷军所说的,细节方面都不是抄袭的。 比如说,无论是前脸、侧面还是尾部,两款车的轮廓都非常相似,比如说侧面,都是溜背的车身设计,车窗的轮廓腰线的设计,都很类似,但是小米SU7是前门有钣金凹陷,保时捷Taycan是两个车门都有凹陷,侧面底部的黑色线条,保时捷是完全平直的,小米SU7有弧度。 前脸的设计,两款车都是低趴的造型设计,机舱盖线条都很类似,但是保时捷的大灯是镰刀形状的,小米是鹅卵石形状的。 尾部设计,都是贯穿式的尾灯,小米的LOGO在尾灯的上面,保时捷的镶嵌在中间,包括下方扰流板的设计也有所不同。 所以小米SU7的设计,非常巧妙,乍一看,这款车怎么这么熟悉,怎么这么像保时捷,但是如果你起诉小米抄袭,大概率胜诉不了,因为细节做了很多不同的设计,来去规避这种侵权的风险。 2017 年 10 月保时捷就 Taycan 这款车在中国申请了外观设计专利,并在 2019 年获得了专利权,目前还在保护期内,如果小米SU7侵权了,那保时捷是可以起诉的,至于为什么不起诉,原因就在这里了。 那就回到最根本的问题,这种在设计上的模仿,不违法,但是道德层面有没有让人挑剔的地方,是不是法无禁止皆可为,那就见仁见智了。 出处:见配图水印 read more

自动驾驶技术公司【Mobileye】终止了激光雷达方面的技术研发

2024年9月9日讯,自动驾驶技术公司Mobileye发布公告称,已决定终止用于驾驶辅助和完全自动驾驶系统的下一代调频连续波(FMCW)激光雷达的内部开发,这一决定是对该公司长期技术路线进行评估后采取的战略转变的一部分。 图片来源: Mobileye Mobileye表示,鉴于公司在基于EyeQ6的计算机视觉感知方面取得的实质性进展,以及公司内部开发的成像雷达性能和清晰度的提高,再加上第三方的飞行时间(Time of Flight,简称ToF)激光雷达装置的成本效益超出预期,Mobileye重新评估了FMCW激光雷达技术在产品组合中的作用,并认为下一代FMCW激光雷达对其脱眼自动驾驶系统路线图来说并没那么重要。 Mobileye此举是否意味着特斯拉视觉路线的胜利?一直以来,特斯拉在智能驾驶领域坚持纯视觉路线。对于激光雷达传感器,特斯拉CEO埃隆·马斯克曾直言不讳地嘲讽称,“研究激光雷达是徒费心机,只有傻瓜才会使用激光雷达”。 无论如何,Mobileye计划在今年年底关闭激光雷达研发部门,此举预计将影响约100名员工。Mobileye预计今年其激光雷达研发部门的运营费用将达到约6,000万美元(其中包括约500万美元与股票薪酬相关的费用)。虽然关闭激光雷达研发部门预计不会对Mobileye 2024年的业绩产生实质性影响,但将避免未来的激光雷达开发支出。 不过Mobileye澄清称,这一决定不会影响任何现有的客户产品计划或产品开发,且该公司仍将致力于其内部成像雷达的开发,其成像雷达正在按计划满足性能规格,并将如期在明年投入生产。在Mobileye的内部传感器开发方面,成像雷达是一个战略重点,也是提高其脱眼自动驾驶系统成本和性能的关键技术。 Mobileye凭借其在人工智能、计算机视觉、地图和软硬件集成方面的专业知识,引领着驾驶辅助技术和完全自动驾驶系统的发展。该公司成立于1999年,于2022年从英特尔分离出来独立上市,截至2023年底,全球约有1.8亿辆汽车配备了Mobileye的技术。 不过今年来,Mobileye的发展并不顺畅。刚刚过去的第二季度,Mobileye的整体营收下滑3%至4.39亿美元,调整后营业利润也同比大跌44%至7900万美元。因疲软的市场需求促使汽车制造商减产,导致芯片订单减少,Mobileye还下调了2024年全年营收和利润预期。此外,近日有报道称英特尔正在考虑出售Mobileye的股份。 来源:盖世汽车 read more

2025款特斯拉Model Y的电池技术迎来重大突破

近日,特斯拉发布了今年的第二季度更新,这标志着2024年的中途,也为2025年的未来发展奠定了基础。正如往常一样,埃隆·马斯克在这次更新中提出了一些大胆的预测和暗示。而关于特斯拉最畅销的车型Model Y,我们知道有大的变化即将到来,而且来的非常快。 4680 电池的最新进展 本周一个重要的更新与特斯拉的4680电池有关,这是一个全新的实验性电池设计。特斯拉表示,他们在第二季度生产的4680电池比第一季度多了50%,这表明生产仍在不断推进,并没有放缓的迹象。更重要的是,特斯拉在7月份开始测试一种使用自家生产的干电极4680电池的原型Cybertruck(赛博卡车)。 为什么这是一个重大消息?让我们回顾一下历史。在2020年秋天,特斯拉举办了一场名为“电池日”的大型活动,展示了一种新的电池单元设计,称为4680。这种电池不仅比普通的圆柱形电池更大更强,还承诺通过特斯拉的电池创新,将其车辆的每千瓦时能量成本降低56%。众所周知,电池是电动汽车中最昂贵的部分,这一创新很可能让特斯拉车辆变得更加便宜,而无需牺牲性能,或者在不提高价格的情况下实现更高的性能。 Model Y 的电池革命 特斯拉承诺,第一个受益于这种新电池的车型将是Model Y。所有在当时正在建设中的柏林超级工厂和德克萨斯超级工厂生产的全新Model Y车辆都将使用这种4680电池设计,并与铝制超级铸件配合,形成超高效的结构电池包设计。这种设计可以在降低生产成本的同时提供30%的续航增加。 我们耐心等待,但这个等待时间比预期的要长得多。不过,这个漫长的等待可能终于会在2025年结束。4680电池未能如预期般快速推出的关键原因之一在于制造工艺——干电极制造技术。这项技术是特斯拉在2019年通过收购一家名为Maxwell的公司获得的,如果成功,它将大大减少电池生产线的规模和成本,同时增加生产的速度和体量。 干电极技术的突破 传统的电池制造使用的是湿法工艺,添加大量液体溶剂将成分熔合在一起,然后需要重新干燥。这种湿法和干燥过程既耗时又耗能,还增加了处理有毒化学品和排放气体的复杂性。如果能够制造出干电池,将消除这些制造过程中的所有麻烦。然而,这个过程比特斯拉最初想象的要复杂得多。他们确实找到了如何用干法制造电池负极(电池的负极或阴极)的方法,这是一个好的开始,但这已经是制造过程中相对简单且成本较低的部分。电池的正极(阳极)更加复杂且昂贵,它包含了铝、镍、锰和钴等元素,而这个部分对干法制造更加抗拒。 现在,根据特斯拉最近发布的信息,经过近四年的努力,干电极正极的问题终于被解决了。这意味着到2024年底,所有的赛博卡车将采用100%干法加工的4680电池。这个制造工艺的改变应该能够让4680电池的生产量比现在更快地提升,足以生产出德州超级工厂所能处理的所有赛博卡车,甚至可能超过赛博卡车的需求。 2025 年的 Model Y 更新 这让我们思考,2025年是否会迎来我们期待已久的升级版Model Y——使用结构电池包,增加30%的续航,并降低价格。这一切与特斯拉的新承诺相吻合,即在2025年推出包括更多经济实惠选项的新车型。这些新车型将利用下一代平台和现有平台的部分特点,并将在现有车型生产线上生产。 虽然这意味着不会出现我们之前期待的廉价版特斯拉,但这确实意味着现有车型(如畅销的Model Y)的价格会更低,且不需要在续航方面做出任何牺牲。 特斯拉的未来 展望未来,特斯拉Model Y自推出以来一直是一款非常优秀的汽车,这就是它如何成为全球最畅销的车型的原因,无论是电动车还是其他类型的车。随着时间的推移,Model Y 只会越来越好。 总的来说,2025年对于特斯拉和Model Y来说,注定是一个令人兴奋的年份。无论是4680电池技术的突破,还是即将推出的更新版本Model Y,这些都预示着特斯拉在电动汽车领域的持续创新和进步。未来几年,我们可以期待看到更多的新技术和新车型,它们将继续推动电动汽车市场的发展。 出处:头条号 @MrBAB先生 read more

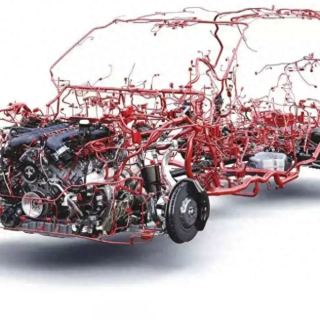

伊隆·马斯克打算把全车电线从5000米降至100米内

不知道大家有没有想过一个问题?那就是别看你的车,可能只有5米长左右,但其实里面的线缆,达到5000米。 这可不是危言耸听,对于汽车而言,电线就像是它的神经,它要通过电线,将所有的控制单元连接起来,一般的汽车不说5000米,3000米是一定有的,高档一点的汽车,控制单元多一点,超过5000也不是没有可能。 实际上,你车里面的每一个功能,都需要电线连接起来,收音机、喇叭、窗户玻璃,雨刮器、音量开关,座椅控制、仪表盘,导车可视,电动后视镜…… 由于汽车的这些功能,基本上都是分布式的,每个设备都得各自一条线连接,功能越多,线越多,单元控制器也越多,所以汽车里面的线是密密麻麻的。 按照媒体的说法,现在一台高级一点的大型SUV,比如宝马X5、奔驰GLE,如果把这些电线拿去称重,可能达到100KG,重量甚至和发动机差不多。 线路越多,成本越高,也越复杂,所以一直以来,车企们都在想着如何减少电线的使用,比如马斯克,就曾经表示,要在它的Model y里面,将电线降至100米。 从5000米降至100米,你说马斯克是不是疯了? 事实上他当然没疯,马斯克的计划是,彻底的颠覆之前汽车这种分布式架构,要通过总线、中央计算大脑的方式来控制汽车。 简单的来讲,就类似于电脑一样,由一个中央CPU来进行所有的决策控制,然后一条总线,从中央CPU出来,再接入汽车的每个模块。 这样就不需要各个控制设备各自为战,也不用每个功能都接一条线,这些线再单独汇入汽车的控制舱,这样就能够大大的节省电线的使用。 而节省电线的使用之后,不仅降低成本,减轻重量,也能够让汽车的结构大为简单,这样在制造的时候,效率也会快很多。 不过,这样也带来了一个有可能比较严重的后果,早期每个功能是由每条线、每个控制器单独控制的,一旦采用中央CPU的模式,由总线来控制的话,一旦哪个功能出了问题,也许就不是换这一个功能控制器这么简单,也许整个大模块都要换,这样维修起来,成本会非常高。 不过特斯拉表示,整车控制器的寿命是非常高的,正常状况下,不会轻易坏,甚至因为结构简单,线路也简单,维修更为便捷,很容易定位问题。 那么问题来了,现在的Model Y,实现了马斯克定的目标,降至只有100米了么?并没有,之前有机构拆解了Model Y,其电线还有300米左右,相比于之前的5000米,已经降了90%+下来。 也许,马斯克的目标,快要实现了,不知道到时候国产车会不会又学起来,就像当初的CTB一体化车型一样? 出处:头条号 @互联网乱侃秀 read more

工信部打算禁止“单踏板驾驶”电车?特斯拉客服回应

近日,工信部网站发布公告,公开征求《乘用车制动系统技术要求及试验方法》等五项强制性国家标准的意见。 其中有内容提及到,近年来随着A 型电力再生式制动系统技术应用的逐步广泛,由于驾驶员长期通过控制加速踏板来实现制动停车,可能会导致养成相应的驾驶习惯,在紧急制动工况下出现误踩等误用的情况。 因此,对装备电力再生式制动系统的车辆的附加要求增加,对于A型及同时具有A型和B型电力再生制动系统的车辆,在前进挡下通过松开加速踏板实现的制动作用不能使车辆减速至停车。官方表示,该要求是在经过充分行业调研和讨论的基础上提出的,目的是为了引导驾驶员养成良好的驾驶习惯,保证行车安全。并考虑行业技术和产品现状,此条款给出单独的过渡期时间。 当然,该条款的附加要求修订内容一发出,自然也引起了不少网友的热议。更有不少业内人士指出,如果此项规定正式实施,特斯拉的单踏板模式将受到很大的影响,日后单踏板模式或将被禁止。 针对这一消息,有媒体致电特斯拉客服,客服人员回应表示:特斯拉的车辆没有单踏板模式,它的功能叫能量回收。网传消息目前我们没有了解到,在现有车辆的功能使用上,并没有收到任何消息。如果确实是国家有相应的要求,那么也会后续在软件版本发布或者相关的说明中,特斯拉会发布说明通知,但目前确实没有相关的消息。 实际上,一直以来关于特斯拉的单踏板模式就备受争议。特斯拉频繁的发生事故也有很多专业人士指出或与其单踏板模式有一定的关联。因为,特斯拉的单踏板与传统汽车是不同的。传统汽车的油门只具有一个功能,踩下油门就是启动和加速,松了汽车也会保持惯性行驶一段距离。而特斯拉的单踏板模式则是踩下是加速,一旦松力就会明显减速。在正常驾驶情况下,单踏板模式可以完成大多数加速、减速的操作。 但在遇到紧急情况需要急刹时,往往不少驾驶者由于紧张,导致驾驶者思维逻辑混乱出现了错误操作。毕竟很多驾驶人员对传统燃油车的驾驶模式非常的熟悉,但刚刚接触特斯拉的单踏板模式并不熟悉,这样就极易出现操作失误,而导致事故发生。 对于工信部拟禁止汽车单踏板完全刹停的意见,不少网友表示支持。有网友指出:单踏板默式,改变了正常的驾驶习惯,一旦习惯了松开电门车子能减速甚者刹停,平时就很少会去踩刹车了。当面对突发时,大概率是一通乱踩,踩对刹车的概率极低,悲剧往往都是这么酿成的! 不过,也有网友认可特斯拉的单踏板模式,评论表示:单论技术而言,单踏板对于电车是个非常好的技术,当然它或多或少改变了部分人的驾驶习惯,引起部分用户不适应,但对于大部分司机来说,熟悉这中动能回收之后,开车将变得更加得心应手。 值得一提的是,对于频繁发生的特斯拉事故 ,特斯拉曾表示,“目前从未发生任何一起刹车失灵事件,也未收到因此情况导致的碰撞或受伤案例”。特斯拉对外事务副总裁陶琳也曾公开表示,246个特斯拉失控加速案例全部都是驾驶员踩错踏板造成的。同时,还指出“在车辆的使用环节,还需要加强消费者的教育,需要去跟驾校、交通部门去合作,让大家了解新型汽车的使用方法,避免在使用环节当中的误操作,或者说因为功能上不太了解而带来的一些其他的问题。” 出处:头条号 @汽车行业关注 read more