Tag: 智能驾驶

理想L9的设计师诠释HUD技术

北京时间2022年6月21日,理想汽车正式发布为家庭打造的全球智能旗舰SUV:理想L9。一经发布后备受关注,五屏也得到很多讨论。在产品背后的人到底是怎么想的?李文博,理想L9五屏的研发负责人,当初机缘巧合加入理想汽车,如今被部门负责人评价为“李文博真好,他比我们最初想要的人更好”。 这个身着宽松T恤,洗得发白的牛仔裤的年轻人,一言不合就跑到玻璃白板上,迅速画出一个屏幕解剖图,“3K的OLED显示屏,纤薄、惊艳,分辨率达2880×1660,那么它的两边就是有两千多条(电)线,密密麻麻的两千多条线都要集合在这个几毫米的边框里,还要窄一些、再窄一些……” 01 横空出世的五屏交互,是怎么来的? 提问人:现在大家看到的理想L9五屏,听说最开始不是现在的样子。作为理想L9五屏的负责人,你亲历了整个项目的迭代历史,能讲讲吗? 李文博:其实理想L9最开始的时候,只有中间一块中控屏加上HUD(head-up display,抬头显示设备), 没有理想ONE上的仪表屏和副驾屏,和现在的五屏交互形态差得很远。 当时有两个产品定义上的争议,一是HUD能不能完全代替仪表?HUD真的能好到取消仪表屏的程度?因为从来没有人这么干过;另外一个是,到底应不应该有副驾屏?理想ONE已经是四屏交互了,到了旗舰就不能更少了。后来,这些争议最终还是发展成不得不做的设计变更。 在2020年的某一天,李想跟造型团队做评审,一个团队伙伴拿着一张纸板,画了个屏幕在副驾,拍了张照片发给李想,李想当即决定打造一块双联屏。一块超级大的标准屏幕落在副驾的位置太合适了,副驾屏的娱乐功能在理想ONE上已经得到了论证,升级过的副驾屏带来的体验的大幅提升,一定会更受客户的欢迎,副驾屏就这么定了。而且这么大的副驾屏做成双联屏的造型也是理想首创,看上去更具科技感。不过首创是有代价的,而且很贵。 将HUD定位为取代仪表的设计目标后,我们和产品团队紧密配合,在硬件上做了很多调整,在安全上做了完全的备份,即使一套硬件系统失效,备份系统也会在数十毫秒内会运行,保证了和仪表一样的安全性;同时着力提升了HUD的光学系统,让这块“屏”更清晰,更易读。最后还有好的软件设计,呈现出丰富、实用、美观的UI(User Interface,用户界面)。现在看来,HUD确实做到了取代仪表屏的设计目标。 接着,李想和产品又提出后排屏的想法。后排屏幕也有争议:是贴在前排座椅上呢,还是放在顶上?正常SUV都不放车顶的,MPV才这么干。但是后排屏幕放在前排椅背上,也有几个问题: 第一、椅背上贴块屏幕,一定会牺牲通过性; 第二,一旦发生碰撞,这块屏幕可能直接怼在后排乘客脸上,带广告屏的出租车上已经有这样的问题出现了; 第三,我们坚持认为:服务全家人的车,就要共享一块屏,看一样的东西,这只有吸顶屏才能做到。还记得小时候一家人坐在一起看电视的情景吗?现在变成各玩各的手机了,我们不希望这样。想清楚了这几件事,我们将二排屏定义为吸顶屏。 接下来又到了下一个争论:手动电动之争。一开始的方向是做一块手动屏,简单、可靠、耐用。但是我们跟产品讨论了一轮后,大家有了新的共识:电动屏才是更合适的形态,可通过理想同学语音控制,也可通过手势操作,后期还能结合我们强大的OTA能力去优化这块屏幕的逻辑,使用体验会更好。我觉得我们自己挺厉害的,因为我们最终拿出了堪比手动屏的可靠性,同时又有高度灵活性的方案(可支持多角度悬停)。于是,这块电动屏就这样落地了。 提问人:吸顶屏的设计有没有什么困难? 李文博:有的,因为SUV,哪怕是全尺寸的SUV也有空间上的局限性,这个屏要满足几个空间维度的设计目标:第一,打开的位置要让二排、三排的乘客看着更舒适,没有遮挡;第二,占用更少的车顶的空间,这样天窗才能尽可能大;第二,打开的时候足够安全,不可以有磕碰。工程这件事,就是大家一起干,我们、车身、内饰、外饰、电子电器一起上,把这事干出来了——L9是目前唯一一款带二排吸顶屏的SUV车型;也是所有带二排屏的车型中对天窗的占用最小的。L9的观影体验和游戏体验远超PAD或手机,配合上我们非常震撼的音响,你们有空可以去体验一下。 提问人:我体验过,坐在三排的时候那个感受是非常感动的,你会感觉这个位置如果给家里的父母、小孩,就是心里会装着家人那种感受,特别好。 李文博:对,真的是,全家一起出门都能享受到这块屏幕;有的时候下了班想休息一下,坐在第三排,躺着追会儿剧,感觉真的挺好的。 提问人:从理想ONE开始,到现在的L9,我们的屏一直是领行业之先的。 李文博:对。这个领先我觉得首先要归功于我们产品定义的好。L9标配了13.35英寸的大尺寸高清HUD,并且用HUD取代仪表,网上很快就在热烈讨论了,并且得到了很多正向的反馈。 我们研发(团队)对自己的产品(团队)是非常信任的,产品定义做好了,我们也确实在屏幕研发上投入了巨大的人力和物力。屏幕我们选择和BOE、天马、三星、LG这样一线的厂商深度定制开发,买现成的屏幕图省事而牺牲产品力的事我们从来不干。 你们有空去看一下L9五屏整体的造型设计,窄边框、超薄、一体黑,太美了。 提问人:安全驾驶交互屏这个设置也挺有意思的,它是怎么来的? 李文博:方向盘屏是目前量产车型还未有过的配置,来源是这样的:在一次显示系统交互设计讨论,李想觉得需要给原来的方向盘加点料,让它更好用。有了这个想法,产品(团队)接下来就把安全驾驶交互屏在功能上定位成一个快捷的交互入口,造型上定义为提升整个方向盘的科技感的承载物。研发开始尝试配合HUD做一种全新的显示交互形式。 安全驾驶交互屏被塑造为更偏向消费电子的逻辑,简单好用。区别于传统的方向盘上的组合开关,它不是一个呆板的(东西),可以自定义,也可以升级,比如用户喜欢什么设置都很容易操作。原来的方向盘只有一些功能开关,功能基本上是限定死的,即使给你一些自定义的按键,但要想自定义就会非常繁琐。屏幕上的自定义就变得很简单了,因为大家都习惯了屏幕上带指引的设置方式。当然,L9的方向盘还是有非常好用的组合开关,安全驾驶交互屏是对方向盘区域交互的一个很好的灵活性的补充。 提问人:HUD也是出于科技感的考虑? 李文博:不全是。HUD的任务更多的是替代仪表,比仪表更好用,所以我们的重点放在了把各方面的体验做好,而不是追求最新的概念,比如AR(增强现实)功能。目前市场上所有的AR其实都是失败的,因为AR有一个很严重的问题,现在它不能做到没有时延。 我举个例子,AR HUD的宣传视频上经常会呈现这样的场景,把对行车有影响的行人找到然后画一个圈,提醒你要注意这个人,或者前面有一个很近的车,我给车底打一个红线,告诉你这里注意这个车,或者拐弯的时候打个箭头,尝试让你按照箭头的指引转向,但实际上做不到,因为车开的速度很快,但是系统是有延迟的,最终的效果是你想尝试标记的对象根本抓不住,总是抓到别的地方去了,反而不利于行车的安全。 当然,前沿的技术我们也一直在跟进,尤其是像光波导相关的技术,但是判断这些技术能不能上的前提是体验是不是足够好。我们要保证在合适的时间点推出合适的技术,而不是一味追求最新。 提问人:所以HUD的迭代还是相对平稳的? 李文博:对, 在后面的迭代中也能看到我们在硬件和软件上的延续性,会让熟悉的用户在使用新车型的时候也毫无上手难度。 02 小改都不说了,大改就有四五次。 提问人:整体的话,显示系统这块大概改了几个版本? 李文博:小改不算,大改至少四五次吧。在理想汽车,变化才是常态。 提问人:改是件很崩溃的事,但更崩溃的是,你明明知道现在做的这个版本之后肯定还会变、还会改,但还是得做下去。心态上是不是已经练出来了? 李文博:其实每一次方案的变更,内心是兴奋大于焦虑的,因为你要去做一件更困难但是更正确的事。第一就是凝聚共识,大家先有清晰一致的目标,而不是走走看,看能做成什么东西,那么整个过程会痛苦无比,因为你没有尺子来衡量做得怎么样,而且遇到困难就会犹豫不前。 提问人:这么多困难里,最难的是什么? 李文博:目前的车载供应商和我们配合起来还比较困难,理想L9项目刚启动的时候,理想汽车的品牌影响力还没有那么大,我们在供应商端话语权不强。导致很多供应商并没有多大诚意和我们合作,或者合作但是我们的项目优先级不高。 但是我们不仅要定制与众不同的产品,品质还要最好,成本还要有竞争力,供应商还必须跟上不断迭代的节奏。这矛盾就来了:大的供应商,第一肯定不便宜,另外他们同时对接很多主机厂,更倾向“一招鲜”,定制化的方案很难被接受,也很难跟上我们快速迭代的节奏;然后小的供应商够灵活,但是能力又不足,很多问题你需要介入帮他们一起去解决,这无疑要加大我们的工作量。 怎么办呢?只有亲自下场,设计、制造、品质全方位介入,加速大的供应商的研发速度,同时小的供应商我们会毫不犹豫的分担他们的工作;像L9上几乎所有超过100块钱的东西都是我们出的技术方案,指定的供应商,为此我们要下探到tier2甚至更深,才能在符合成本的前提下打造我们想要的产品。但是现在公司的发展势头好,供应商的配合意愿明显比原来大了(笑)。 提问人:所有超过100块钱的东西都是我们自己指定的,这工作量太大了。 李文博:对,所以我们的工作量相对于传统的主机厂的同部门或者新势力车厂的同部门都要大得多,招人也要求必须是技术上非常专业的人,要有很懂屏,能设计屏的人,有能做结构设计硬件设计的人,也要有能做软件设计的人,同时这些人要有很强的项目推动力,要让专业的人去做项目管理,而不是让项目管理的人去管专业的事。 像传统主机厂(甲方),我扔个需求然后就等着收东西,在理想这是不行的。每一位工程师都要亲自下场参与技术和项目的方方面面。我们和供应商更像是合作伙伴。 = 03 这家公司,不是CEO一个人说了算。 提问人:听说车辆中控屏和副驾屏有过一版方案,李想已经通过了,但是你坚持认为可以再窄0.7mm,而后来推进成功,能给我们讲讲这个故事吗? 李文博:这个事还是回归本质,一方面,窄边框是我们在L9上定义的重要的特性,一定要做到极致;另一方面,安全事故唯一不能妥协的事情,减少边框的高度能给气囊留出更大空间,对降低气囊点爆的风险很有帮助,上下各降低0.7mm,相当于节约了1.4mm,在后来的批量点爆验证中也证明,当时的这1.4mm起到了关键作用。像这样改虽然麻烦但是有加分的事情,在理想汽车内部很容易获得管理层的支持,后续推进也是顺利的。 提问人:你改,别人也得跟着你改,合作部门也麻烦,你是怎么往下推进的? read more

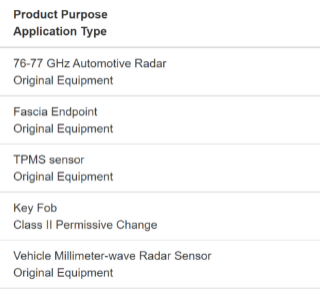

老马吃回头草了?特斯拉重拾毫米波雷达技术

2022 年 6 月 7 日,特斯拉向 FCC 联邦通讯委员会提交了毫米波雷达的相关材料。 一般而言,在美国上市的射频相关产品,都必须向 FCC 提交第三方测试材料来证明其符合美国的频谱管制规则。 这意味着特斯拉不仅没有放弃毫米波雷达,而且亲自下场设计了一款毫米波雷达。 实际上在 1 年前,也就是 2021 年 6 月 3 日,特斯拉就提交了一份有关毫米波雷达的材料,即 2AEIM-161631,这是一款比较特殊的 60GHz-64GHz 的毫米波雷达。 目前这款毫米波雷达的用途未知,从材料上看,其主芯片是德州仪器的 IWR6843AOP,可能是驾驶者生命体征监测 Driver Vital Monitoring,即监测驾驶员的心跳脉搏。 虽然马斯克说要取消汽车前向毫米波雷达,但从特斯拉车主手册的内容来看,毫米波雷达一直都在,从未取消。 在美国地区,2022 年款特斯拉 Model Y 车主手册第 219 页明确指出: 「Traffic-Aware Cruise Control and Autosteer are unavailable because the radar located in the front bumper area of your vehicle has no or low read more

理想的新款车型“L8”的效果图曝光

就在大家对于理想最新的全尺寸SUV理想L9议论纷纷的时候,理想的另一款新车也在有条不紊地推进中。理想的第三款新车内部代号为X02,亮相后将取名为L8,也就说这款车的定位将小于理想L9,应该为中大型SUV。 目前已经有媒体通过网络上面曝光的谍照绘制出了理想L8的效果图。 从图片上面来看,整车在造型上保持着理想家族的设计,不过并不太清楚前脸信息如何。不过根据个人猜测,既然叫做L8也就意味会跟L9在前脸设计上保持一致。车侧的门把手进行了隐藏式处理,前翼子板会有两个突出的摄像头或者雷达来服务于智能驾驶辅助系统。 车尾的尾灯进行了贯穿式处理,并没有什么花里胡哨的设计。 根据理想内部信息来看,L8的整车长度在5030mm,轴距为3000mm,所对标车型为豪华品牌的奔驰GLE、宝马X5和奥迪Q7等车型。个人估计售价在35万左右,来补充家族车型的价格区间。 动力方面,还是根据理想L9来猜测,L8大概率会采用理想第二代增程式平台,也就是宝马的4缸发动机和长城电机的组合,综合续航可以达到1315公里,同时还有全自研的旗舰级增程电动系统和底盘控制系统。除此之外,理想L8应该也会配有全自研的中央域控制器和一些智能娱乐系统,不过相比定位更加高端的理想L9来说,定位较低的L8应该不会有空气悬架、按摩座椅等配置。 目前关于这款车的上市时间,从有人爆出的理想汽车未来新车规划表来看。如果各项工作推进正常的话,理想L8将于今年10月亮相或者上市。按照理想的调性,上市之前肯定会一点一点地露出新车的相关信息。值得一提的是,理想将会把L8作为家族的主销车型。如果真是这样的话,那么这款车很有可能会替代现在的理想ONE。 总的来说 高速发展的新能源汽车行业,也影响着产品迭代更新的速度。蔚来即将亮相的ES7就有不少人猜测会去接替家族的SUV车型,因为新车从外观和技术都进行了全面升级。以这个角度来看理想L8,定位中大型SUV,已经跟理想ONE有一定的产品重叠。更新的外观和更新的动力,都可以让其成为比理想ONE更好的存在。 那么你们觉得理想ONE有被淘汰的必要吗? 出处:头条号 @FlatOut嗜驾 read more

长安、华为、宁德时代联合打造的“阿维塔011”纯电SUV首秀

近日,由长安汽车、华为、宁德时代联合打造的阿维塔首款联名限量版——阿维塔011纯电动SUV迎来了全球首秀,新车全球限量发售500辆,第二季度正式发布并开启预订,第四季度正式交付。 新车基于阿维塔11打造而来,被称为阿维塔11的特别版车型,新车由法国时尚奢侈品牌纪梵希创意总监Matthew M. Williams与阿维塔首席设计官Nader Faghihzadeh联合打造,新车的亮相引爆了整个电动车界圈。 在外观方面,阿维塔011限量版整车采用了纯黑配色元素,熏黑的灯带、22英寸的熏黑轮毂,以及熏黑的套件,搭配独特的前脸造型、大溜背车顶,整体看上去运动、时尚又稳重。 内饰方面同样使用全黑的配色,配备独特的弧形中控台,以及大尺寸悬浮式中控屏+副驾驶娱乐屏,座舱大量使用了质感上乘的高亮Nappa真皮,让人有一种说不出的感受。 智能驾驶方面,新车搭载了3个激光雷达+6个毫米波雷达+12个超声波雷达+13个摄像头,整车的感知硬件数量多达34个,搭配华为提供的HI全栈智能汽车解决方案,以及算力达400 TOPS 的自驾芯片,可以轻松实现高阶智能辅助驾驶体验。 动力及续航方面,阿维塔011搭载来自华为的双电机动力系统,前后配重50:50,电机综合最大输出功率为425kW,零百加速3秒多,最高时速达200km/h。容量为90.38kWh的三元锂电池组则由宁德时代提供,为车辆提供600km的续航里程,未来还将推出达700km的续航版本。 充电方面支持700V高压充电功能,将电池电量从30%充至80%仅需15分钟,大大缩短了车主充电的等待时长,缓解续航焦虑。 出处:头条号 @新能源车杂谈 read more

理想汽车逆袭的两年

图源:理想汽车 在我们日常生活中,很多东西一辈子都用不上,但关键时刻没有它,就可能错过这一辈子。比如AED除颤仪,对于心源性猝死病人来说是“救命神器”,但国内的AED普及率远远低于欧美。 在汽车上也有一个类似的救命功能,叫作AEB自动紧急制动系统。它能识别车辆前方的障碍物,并在碰撞发生前紧急自动刹车,避免事故的发生。很多时候,它不仅是保护车内人的安全,更多的还是让行人、骑行者免于事故的伤害。 同样,AEB自动紧急制动系统在国内,也面临普及率低的问题。以某全球车企为例,2020年的数据显示,该品牌在美国97%的新车上都配备了AEB。但该品牌在国内销售的新车中,AEB装配比例仅为21.7%。 AEB是智能汽车时代的标配,但它不是每个智能车企的标配。 绝大多数车企,更倾向于研发那些能直接转变为产品亮点,且能被用户直接感知到的前瞻性功能。但像AEB这类费力不讨好的基础性功能,他们会直接采购供应商的现成方案。 在中国,几乎所有搭载AEB功能的产品,都要向博世、安波福、Mobileye这三家国际供应商采购。从成本的角度上来说,车企研发进攻方向最先砍掉的往往就是AEB这类,用户看不到、见不着的“救命功能”。 3月30日,理想L9公布全自研的智能驾驶系统:理想AD Max。在介绍这一系统时,理想最先提到的功能就是AEB——针对中国路况进行了优化,增强了对横穿行人和两轮车的识别,可有效降低交通事故发生率,通过全栈自研能力还可以实现快速迭代。 理想汽车微博截图 在这条消息底下,不乏有网友评论:“不痛不痒”、“没意思”、“失望至极”。确实,这就是中国汽车行业对待AEB功能的现状,用户不关心、车企不搭载。 现有搭载AEB功能的车型多为了满足碰撞测试得分,而缺少针对中国实际道路交通场景的优化和改进。即便它就像AED除颤仪一样,在关键时刻可以救人一命。 理想汽车创始人李想带领团队,做了别人不愿做的事,并且坚信:“一家人的安全必须标配。” 关于安全的故事,要从2020年那个秋天说起。 理想不太理想 2020年9月的一天,李想给理想汽车智能驾驶副总裁郎咸朋打了个电话,明显有些着急带着气:“这个事你赶紧去好好看一下、分析一下。”在那段时间,连着发生了两起类似的事故,2020款理想ONE在高速上开启辅助驾驶后,与并线中的货车发生碰撞。 在郎咸朋印象中,李想非常尊重研发人员,在以往交流中很少使用这样的口气说话,这也让他感到不同寻常。郎咸朋是在2018年1月加入的理想汽车,之前曾担任百度智能汽车事业部高精地图与自动驾驶技术总监。有着丰富研发经验的他,在处理这次危机时,感受到空前的掣肘。 “很遗憾,那时我们还没有开始自研,必须通过供应商实现改进。” 2020款理想ONE的辅助驾驶和主动安全,全都是来自供应商的方案。为了解决货车并线问题,研发团队想出一个解决方案——增加预警功能,让车辆在开启辅助驾驶后,自动判断侧向车道大货车的并线趋势,如果有明显压线,会给出一级报警(仪表盘白色光条闪烁)。当运动趋势非常危险时,发出二级报警(急促声音报警+红色光条闪烁)。 理想研发团队把这个需求提给供应商,得到的回复是:“可以做,但要等两个月。”郎咸朋当即提出反对,并连夜带着团队和设备一起,赶到供应商处跟进开发,“人命相关,必须抓紧”。 最后,从项目启动到功能上线只用了两周。 2020年10月30日,理想汽车宣布向所有2020款用户推送OTA升级,新增货车并线预警功能。而基于这一功能,理想后来又推出衍生功能“货车避让”、“前车变道预警”。 作为理想汽车主动安全产品经理,杨杰也参与到这次“货车并线预警功能”的项目,“我们想做的东西很多,但是束缚太多,就是因为没有自研能力,一切都依赖供应商,他们会跟你扯资源问题、扯项目资金问题,一大堆掣肘的因素在里面。” 在第一代车型上,不做大规模自研,这是早期的战略性选择,也因受到资源有限的掣肘。“公司创办初期我个人的融资水平实在太差。”李想在微博上说,他当时更多思考的问题是最切实际的企业生存难题,“融到的钱勉强满足产品研发、自建工厂、供应链和服务体系的建设,还有给团队发工资。” 郎咸朋也曾试图将自研的时间线提前,在第一代车型上就开始自研,他曾在2018年和李想提过:“我们智能驾驶不做了吗?蔚来、小鹏都在高歌猛进,又招200、300个人了。” 这个想法当即就被反驳了,站在公司整体负责人的角度,李想有自己的考虑。当时,理想ONE在北京刚完成它的首秀,大家所有精力和资源都放到这款车的量产上。“现在最重要的是活下去。如果这个车交付不了,哪怕咱自研做得再好,后边这个公司没了,那也不行。” 2018年,蔚来ES8、小鹏G3都进入了量产阶段,理想ONE姗姗来迟。而且,团队耗费大量资源去打磨产品和建设工厂,没有多余资金可以用于智能驾驶功能的研发。那一年,蔚来完成了赴美IPO,但理想还在四处找钱,年末,理想汽车账上仅剩下9个亿。 李想的专注精神和独特的做事方式,吸引到美团创始人王兴。2019年、2020年,美团和王兴个人连续参与理想汽车C、D两轮融资。最终,把理想送上岸——2020年7月30日,理想汽车正式以“LI”为证券代码,在美国纳斯达克挂牌上市,成为继蔚来之后,第二家在美国上市的国内新势力车企。 公司上市,只是新挑战的开始。 一个“拜年电话” 2021年1月,李想和理想汽车的管理层密集地开了几场公司级的战略会议,几乎所有高管都到场出席。 彼时,业内风向瞬息万变,科技巨头们都对汽车行业虎视眈眈。华为刚刚宣布自己的新定位:“帮助车企造好车,成为智能网联汽车的增量部件提供商。”而后,苹果又频频传出造车的动向。对理想汽车来说,焦虑更多是来自于对未来竞争格局的担忧。 “整个1月,李想拼命的跟别人聊,内部的人,他的熟人朋友以及外脑”,郎咸朋回忆时说道。在理想的每一个人都感受到那股危机,“以前是危自己活不下去,现在是危自己长不起来。” 在这次战略讨论中,核心技术自研被确立为公司下一步的主要发展方向。杨杰记得,“2020年12月,基本就确定自动辅助驾驶相关功能要做自研,虽然团队都还没有搭建好,但自研的规划已经提上日程。” 那时,大家都在等,等李想扣动信号枪的扳机。 2021年2月12日,大年初一,郎咸朋又接到李想打来的电话,电话的内容不是拜年,而是加班。 电话接通后,李想的第一句话就是:“这个事你们有没有决心做?你们有决心,我也下决心,咱们把这个事一起做好。” “这个事”,指的就是自研。 放下电话,李想立马拉了微信群。郎咸朋一看,几位合伙人和高级别产品、研发负责人全在里面。他知道,大家已经做好心理准备,要破釜沉舟,打一场自研的翻身仗。 大年初三,郎咸朋开始打电话招兵买马,第一个电话打给了王佳佳。“我当时在健身房,突然接到郎博的电话,他很兴奋,说现在只有这一条路可走,李想已经下定决心了,全栈自研。” 王佳佳是国内量产自动驾驶领域为数不多的人才,33岁就在博世做到研发总监级别。在这家百年企业里,他可以过得很安逸。但他的内心还是想做些不一样的事情。 在他看来,自动驾驶想要真正落地必须要有闭环——有场景,有场景下的数据,再产生算法服务产品。而这样的闭环只能在主机厂完成,供应商无法实现。 就这样,2018年就开始关注理想的王佳佳,在2021年的春节下定决心,他后来加入理想汽车担任智能驾驶研发高级总监。 2月26号,元宵节。公司内部搞了一个誓师大会——“卫城计划”,这也正是2021款理想ONE的项目启动时间节点。彼时,整个理想汽车智能驾驶团队不到100人,而任务相当艰巨—— 2021款理想ONE停止和Mobileye的合作,并基于国产地平线J3芯片开展智能驾驶的全栈自研。这意味着,理想要丢掉供应商的“黑盒子”。 所谓的黑盒子,指的是主机厂向供应商采购一个完整的解决方案,通常是软硬件全包。这在辅助驾驶领域尤其常见——黑盒子成本低、见效快。但也因此,主机厂无法掌握核心算法,也无法基于现有功能自主进行升级和迭代。 而“丢掉黑盒”就意味着,智能驾驶功能的代码需要你自己一行一行敲上去。当时,智能驾驶团队盘了一下人手和资源,最后挑了三个自研的方向:行车、泊车和主动安全。 按最初的计划,5月25日召开2021款理想ONE发布会、5月30日交付到第一批车辆到用户手中,同时要提供自研的基础ADAS(辅助驾驶)功能和自动泊车功能,但自研的AEB和NOA(导航辅助驾驶)功能先放一放,等量产后再通过OTA(远程升级)的方式向车辆推送新的软件。 随着发布会的临近,他们发现即便是把AEB自研放到量产后,也低估了全栈自研的交付难度。距离发布会只剩10天时,BUG库还堆积着数百个BUG。团队的开发目标也非常清晰:“必须把BUG库都清干净。” 5月25日凌晨,发布会当天,郎咸朋终于带着团队把BUG清完。他给李想发了一个信息:“智能驾驶都搞定了,整车质量也过了”。那天晚上的发布会,李想在台上说“我们全栈自研”时,郎咸朋坐在观众席上,心潮澎湃。 打破桎梏 这种短暂的喜悦,很快就被不断冒出的新挑战浇灭了。 按照研发计划,2021款理想ONE交付之初没有搭载自研AEB软件,而是采用供应商提供的基于雷达感知的方案先做保底,保证最基础的AEB功能,对行人的识别性能存在局限。 而AEB自研最难的点,也正是对行人识别,也就是俗称的“鬼探头”。 理想汽车微博截图 美国汽车协会曾做过统计:车辆以每小时30英里(48km/h)的速度行驶时,自动紧急制动和行人检测系统在所有情况下都是无效的。当一个孩子从两辆车之间冲出来,车子以每小时20英里(32km/h)的速度行驶,89%的概率会发生碰撞。 read more

福特同时发布了9款电动车

刚刚拆分纯电动业务独立运营的福特,有备而来: 到2024年推出9款纯电动车,除了已经发布的福特Mustang Mach-E和E-Transit,另外还有7款新车型。 除此之外,福特官方还公布了一系列建厂扩产,合作生产动力电池的计划。 不过,福特这第一枪,这次没带上智能化层面的配置、计划和进展。 福特逃生式转型第一枪 就在前几天,福特刚完成了电动车部门Model e的分拆,被视为撸起袖子跟新势力们干一场的信号。 而现在,纯电动车全家桶来了: 9款纯电动车,包括被福特电动化转型的押注力作Mustang Mach-E、今年下半年要上市的商用车E-Transit,以及其他7款新车型。 Deadline,定在2024年——也就是2年后。 根据计划,这9款纯电动车型,其中4款乘用车,除了福特Mustang Mach-E之外,其他3款均是福特现有燃油车的电动版。分别是紧凑型SUV福特Puma,和两款不同尺寸的跨界车福特Crossover。 5款商用车,其中有3款为Transit系列厢式货车,和两款Tourneo系列微型面包车。 伴随新车型推出的,还有一系列建厂扩产,和动力电池的配套建设计划。 根据官方披露,福特计划在位于德国的科隆工厂投入20亿美元升级产能,升级后的工厂,预计在未来6年间,可以生产120万辆纯电动车。 除了提升产能,福特还在纯电动车赛道,加速扩大朋友圈。 就在发布新车型计划的同时,福特宣布将加深与大众汽车在纯电动车平台MEB上的合作,双方计划在MEB平台上,打造第二款电动车的消息。 值得注意的是,福特基于大众MEB平台打造的首款纯电动车型,正是我们熟知的福特Mustang Mach-E(国内称福特电马)。 据悉,MEB纯电平台采用模块化设计,大众纯电动车型ID系列,就是基于该平台开发的。 在电动车动力电池领域,福特与韩国电池企业SK On(SK Innovation子公司),以及土耳其本土企业戈兹控股,签订不具约束力的谅解备忘录。3方计划成立电池合资企业,在土耳其生产高镍NMC电池。 根据计划,该工厂将最早于2025年投产,预计产能将达到30-45GWh/年,福特表示,如果顺利投产,该工厂将成为欧洲最大的商用车电池生产基地之一。 不过,福特披露,9款纯电动车型全家桶主要面向欧洲市场,会不会引入国内,目前还不得而知。 根据官方信息,欧洲新车型计划,属于福特全球电动化转型计划的一部分。 据福特Model e首席转型和品质官斯图尔特-罗利介绍,欧洲作为福特全球最大的市场之一,计划到2026年,每年将售出60万辆电动车,到2030年将售出100万辆,到2035年将实现100%电动销售。 9款新车,扩建产线,合作生产动力电池,总结一下,福特这逃命式转型的第一枪,标靶只有一个:首要追求纯电动车销量。 至于转型的另一个重点——智能化,尤其是智能驾驶层面,福特此次并未提及,不过从福特集智能化能力之大成的福特电马身上,我们也能一窥福特的智能化功力。 福特智能化表现怎么样? 根据福特电马去年上海车展登陆国内时发布的信息来看,电马智能化,集中体现在3个方面: 首先是智能架构。 据官方披露,福特电马首发搭载福特FNV(fully network vehicle)智能电子电气架构。 这款智能架构,属于跨域式架构,内部接口具有高拓展性,包括传感器精度、控制器逻辑在内,几乎所有部件都能够通过FOTA持续升级进化,最终实现接近100%的整车OTA升级。 其次是智能座舱。 座舱硬件方面,高通最新的车规级车载处理器骁龙820A。可以为车载AI的各项功能提供高性能、稳定性和可扩展的体验,以及无卡顿。 在这个芯片算力的基础上,从车主上车过程开始,AI能力就会起作用。 比如40米的感知、3米内的交互,以及1米内的车控域,车主可以检查车辆状态、远程启动和开启空调,以及定位车辆的停放等等,更别说用手机作为车钥匙上车。 人机交互方面,福特搭载与百度Apollo合作的SYNC+智行信息娱乐系统,可实现可视化的车载语音助手交互。 最后,也是最重要的——智能驾驶能力。 福特电马搭载的是福特Co-Pilot360智能驾驶辅助系统,自研的整车ADAS控制域,基于Mobileye Q4、TI TDA环视摄像头处理芯片,恩智浦TreeRunner福特专用传感器处理芯片,以及英飞凌Aurix运算芯片。 传感器方面,搭载6个摄像头、5颗毫米波雷达,12颗超声波雷达的融合方案。 功能实现方面,官方标定26项辅助驾驶功能,未来还可持续OTA升级,其中,主动驾驶辅助能力,可以实现在指定区域——比如高速环路的可脱手。 除此之外,福特官方表示,除单车智能外,福特电马还加入了车路协同(C-V2X)安全冗余。 单看智能驾驶的能力,以笔者试乘试驾的体验来看,在国内车企中,并不算拔尖水准,与主打智能驾驶的新势力以及个别传统车企相比,还是有所欠缺的。 以小鹏和长城为例,已经在去年,推送高速领航辅助功能,而城区开放道路的智能驾驶辅助也陆续在测试和推送中。 但上述国内车企已经推送和测试的自动变道、自主上下匝道等功能,目前还没有在福特电马上看到。 当然,另一方面,福特电马在国内,目前销量还未打开,交付也是在百辆级别,在老家美国本土证明了自己的福特智能驾驶系统,能不能在中国的道路上跑出名堂,这里先打个问号。 read more

特斯拉彻底放弃毫米波雷达技术

正当大多数车企还在纠结于应该在自己的产品上搭载多少颗激光雷达,多少颗毫米波雷达时,小雷通过特斯拉官网获悉,从2022年2月中旬开始,特斯拉投放在北美市场的Model S和Model X将不再配备毫米波雷达。 事实上早在2021年5月份,特斯拉发布FSD Beta v9时,就取消了在美国和加拿大市场销售的Model 3和Model Y两款入门车型上所搭载的毫米波雷达,用上了一套仅由8个120万像素摄像头组成的“Tesla Visiom”视觉系统。 如今随着北美市场的Model S和Model X也不再搭载毫米波雷达,这也就意味着从此刻开始,特斯拉在北美市场上已经实现了纯视觉自动驾驶的这一愿景,正式进入了它想要的纯视觉智能驾驶时代。 坚持纯视觉的特斯拉硬刚整个行业 自动驾驶技术发展至今,该领域目前已经演变成了融合感知派和视觉感知派这两条截然不同的技术路线。 除了特斯拉之外,绝大多数车企都属于融合感知派,它们往往会采用激光雷达+毫米波雷达+摄像头等多重冗余感知方案。对于融合感知派成员来说,激光雷达、毫米波雷达已经不再是装不装的问题,而是需要装多少个的问题。 其中,小鹏汽车给旗下售价为20.53万元的小鹏P5 550P车型安装了2颗激光雷达,即将上市的上汽智己L7搭载了3颗激光雷达,本田Legend作为日本首款具备L3级自动驾驶能力的车型,更是搭载了5颗激光雷达。 相比起需要兼顾量产成本,并且并不盲目追求高阶自动驾驶能力的车企,一门心思死磕无人驾驶的RoboTaxi公司则在激光雷达的堆砌上表现得更加淋漓尽致。 其中,以不惜血本堆料著称的AutoX直接在它的第五代无人车上搭载了6颗激光雷达。更有甚者,美国的RoboTaxi公司Zoox更是丧心病狂地在它的自动驾驶测试车上堆了8颗激光雷达。 对于车企、RoboTaxi自动驾驶出行公司疯狂堆砌激光雷达的行为,特斯拉CEO埃隆·马斯克对此是表示嗤之以鼻的。要知道,马斯克一直以来都是坚决反对通过激光雷达来实现自动驾驶,甚至多次在公开场合贬低激光雷达。 马斯克认为,激光雷达昂贵、丑陋,且没有必要,它就像是人身上长了一堆阑尾,阑尾本身的存在就基本是无意义的,如果还长一堆就太可笑了。激光雷达也是如此,它对于自动驾驶汽车来说没有必要。在特斯拉CEO埃隆·马斯克看来,只有纯视觉方案才能实现真正意义上的自动驾驶。 从融合感知技术流派和纯视觉感知技术流派这两大自动驾驶技术阵营的阵容来看,目前绝大多数车企和RoboTaxi自动驾驶出行公司都采用的是前者,而纯视觉感知则由于过于极端,基本只有特斯拉还在坚持使用这一技术方案。 那么问题来了,为什么马斯克会如此嫌弃激光雷达和毫米波雷达,坚定地选择纯视觉感知这一自动驾驶技术方案呢?想要解答这个问题,我们还需要从根植在马斯克思维中心的第一性原理开始说起。 第一性原理存在bug,纯视觉做不到无人驾驶 马斯克曾经说过,第一性原理的思想方式就是摒弃比较的思维,用物理学的角度看待世界,也就是说一层层拨开事物表现,看透本质,再从本质一层层往上走。对于马斯克的这套理论,小雷打心底里表示认同。 要知道,Space X旗下的猎鹰火箭之所以能够以极低的成本飞出大气层,飞向太空,与马斯克的第一性原理有着至关重要的关系。特斯拉之所以能够将纯视觉算法做到如今这种出类拔萃的地步,也和马斯克的第一性原理脱不开关系。 在马斯克看来,自动驾驶是人工智能时代下的产物,而纯视觉感知这一技术路线则无限趋近于人,他希望让每一辆特斯拉都能够成为一个高度的智慧生物,因此特斯拉所有的技术出发点都是以人类的思维来展开。 我们人类是没有类似于雷达的器官的,但是我们只靠眼睛依然能够识别道路上的交通情况,这也是马斯克认为依靠纯视觉方案就能够实现自动驾驶的基础。在马斯克看来,摄像头就像是汽车的眼睛,而神经网络引擎就是脑子,方向盘、油门、刹车就是汽车的手和脚。 从马斯克的逻辑思维来看,这样通过第一性原理完成的设定并没有任何问题。然而,在小雷看来,纯视觉方案的问题恰好是出在了人身上。 特斯拉能够进行360°无死角监控的8颗摄像头+发达的神经网络引擎或许完美模拟人类在驾驶时的所有场景,甚至比带着情绪开车的人类驾驶员更加安全,但是纯视觉方案和人类一样存在一个足以致命的弊端——能见度极低的雨雾天气。 既然马斯克是基于第一性原理来逐步完善它的纯视觉自动驾驶技术方案,那么小雷也以彼之道,还施彼身,以第一性原理来分析分析纯视觉自动驾驶技术方案的弊端。 我们在雨雾天气高频出现的道路边通常会看到这样一块警示牌,上面写着“雨雾天气,减速慢行”。之所以会在这样的地方出现这样的警示牌,主要是因为人们在驾驶的风险系数在能见度较低的雨雾天气成几何倍数增加。 人的肉眼无法穿透雨雾,对远处的路况进行侦测,马斯克用于模拟人眼的纯视觉自动驾驶技术方案自然也无法做到。人类在遇到这种情况时往往会保持高度警惕,在能见度极低的情况下完全可以靠边停车,而纯视觉自动驾驶则要么只能顶着巨大的风险继续前行,要么直接失效,被驾驶员所接管。 说到这里,问题就来了,按照马斯克的野心,他对特斯拉纯视觉自动驾驶技术的野心绝不会止步于动辄就让驾驶员接管的L2级别,而是想着探索L3、L4甚至L5无人驾驶领域。然而,遇到能见度低的雨雾天气就直接失效的纯视觉方案又如何能够继续向上发展呢? 从自动驾驶发展的技术路线上来看,小雷是坚定不移的雷达感知流派拥护者。小雷认为,想要实现L4级别自动驾驶,那么激光雷达必不可少。 众所周知,激光雷达精度高,探测距离远,可以增强感知系统的冗余性,补充毫米波雷达、摄像头缺失的场景。另外,随着半固态、固态激光雷达逐渐替代了机械式激光雷达,激光雷达的体积也正在不断缩小,成本已经从原本动辄上万美元降低到了1000美元。 特斯拉纯视觉方案是为了降本? 如上文所言,特斯拉之所以看不上激光雷达,是因为马斯克觉得激光雷达丑陋且昂贵,且没用。然而,马斯克口中价格昂贵、颜值丑陋的激光雷达在近几年有了巨大的变化,并且“激光雷达无用论”也已经站不住脚。那么,为什么特斯拉依然坚持采用纯视觉感知这一自动驾驶技术路线呢? 在小雷看来,特斯拉采用纯视觉感知的主要原因就是一个字——抠。在小雷看来,“抠门”真的就是马斯克旗下公司的企业文化,以最低的成本获得最高的效益就是马斯克一直都在做的事情。 众所周知,搞航天是个高精尖的事情,“烧钱”也是出了名的厉害,美国NASA每发射一次两级火箭都需要花费1.3亿美金。然而,马斯克的Space X凭一己之力就将火箭发射成本降低了超过60%。 由此可见,马斯克对成本控制的苛刻程度令人瞠目结舌。值得一提的是,同样的情况也出现在了马斯克旗下的另一家公司特斯拉身上。前段时间,特斯拉官方发布了一则名为《特斯拉成本控制的“极佳”定律》的视频,该视频内容围绕特斯拉如何降本增效展开,同时也揭秘了它在生产制造工艺方面的创新。 特斯拉认为,汽车成本的本质在于工厂,而特斯拉最重要的产品之一就是它的超级工厂,每一家工厂的生产效率直接决定了整车的制造成本。例如,特斯拉的大型压铸机独创性地将70余个零部件精简成了1个,这类创新性技术将会不断摊薄特斯拉工厂的制造成本。 除了创新的制造工艺以外,本土化生产也是特斯拉最重要的降本手段之一。到目前为止,特斯拉上海超级工厂的零部件本土化率已经超过了90%,而这也是此前Model 3、Model Y能够大幅降价的底气所在。 在动力电池方面,成本同样是特斯拉引以为傲的4680电池的杀手锏。据了解,这款电池相比起过去能量密度可以提升5倍,续航能力提高了16%,输出功率提高了6倍,但成本却下降了14%。 同样的道理在特斯拉的自动驾驶技术路线上也一样适用。尽管目前的激光雷达价格已经大幅降低,但是在“抠门”的马斯克眼中,上千美金的激光雷达同样也是要钱的。 要知道,目前搭载激光雷达的车型销量并不高,而特斯拉已经有了相当夸张的销量基础。如果每台车都搭载激光雷达,这对特斯拉来说同样是一笔不小的成本。 当然,特斯拉量产车从头到尾都不曾搭载过激光雷达,即便是这次,它取消的也只是毫米波雷达。毫米波雷达的价格并不像激光雷达那么昂贵,那么特斯拉为什么也要取消呢? 总结 马斯克否定的并不只是激光雷达,而是包括毫米波雷达在内的所有雷达式感知设备。小雷认为,他之所以要取消毫米波雷达,其一是为了进一步降低成本,其二则是为了斩断自己的后路,坚定自己发展纯视觉自动驾驶的决心。斩断自己的后路,就意味着特斯拉除了发展纯视觉感知自动驾驶技术之外就已经无路可退了吗? 小雷认为也不尽然,因为小雷发现了一个有意思的情况:尽管特斯拉表现上在死磕纯视觉技术路线,但实际上它却已经与激光雷达供应商Luminar建立了合作关系,并且搭载激光雷达的特斯拉Model Y早已经开始上路测试。 read more

美国人最爱的电动汽车在中国“水土不服”?

最近发布的《消费者报告》,上市一年的福特Mustang Mach-E,力压电动车销量王Model 3,成为美国人民年度最受欢迎电动车型。 同一款车,去年4月登陆国内,福特电马一系列发布会和巡回试驾,舆论热度高涨。 去年12月底正式交付,1月份交付量数据,福特官方选择沉默,上险数不到400辆。 同一款车,中美两地,差距如此之大??? 福特电马,最受欢迎车型 福特电马,取代蝉联两届的Model 3,成为美国市场最受欢迎的电动车型。 排名发布自《消费者报告》(CR),影响美国消费文化的权威杂志。 上榜理由,CR认为,福特电马继承了野马家族传统的肌肉线条设计,具备强劲的动力表现。 在道路测试、可靠性、安全性和车主满意度4个维度上,综合得分最高。 除此之外,CR规定,如果车辆配备驾驶辅助系统,配备相应的驾驶员监控系统的车型,将可以获得额外2分奖励。 福特电马,是唯一获得额外加分的车型。 销量,也是CR评选电马成为最受欢迎车型的因素之一。 据官方数据,2021年是福特Mustang Mach-E第一个完整交付年,销量达到2.7万辆。 单看绝对数,不到3万的年销量算不上亮眼,但在美国2021年纯电动车销量榜单中,也只是低于Model 3和Model Y的存在。 同时,CR也对落榜的Model 3给予正面评价。 CR表示,Model 3虽然落榜,但在技术水平、续航表现、充电网络和驾驶体验方面,仍然是一款优秀的车型。 但是相比Model 3,电马更加运动,也更加实用。在人机交互方面,电马不需要多个步骤才能操作激活日常使用的功能。 同时在可靠性上,Model 3比之福特电马仍有差距,这个差距在哪儿? CR表示,Model 3因为程序设定的问题,驾驶员手离开方向盘或者低头看手机时,驾驶辅助系统仍然可以持续使用。 这一问题不符合CR对智能驾驶系统的评选标准,Model 3遗憾失去加分资格。 从CR的点评来看,运动性和操控性是主要因素。 看来,福特电马上市一年取代Model 3成为最受欢迎车型,与电马传承美式肌肉车基因不无关系。 同一辆车,在全球最大新能源汽车市场的中国落地,是否风光依旧? 国内表现如何? 电马作为福特电动化转型的押注之作,为了能在中国这个全球最大的新能源汽车市场站稳脚跟,福特官方颇费心思。 公开消息显示,去年4月上海车展期间,福特电马正式登陆中国,一场声势宏大的官方发布会之后,福特分别在上海、重庆和北京举行了3场巡回试驾活动。 并在北京进行了第一次城市公开道路试驾。 一时间电马的舆论热度高涨。 前期宣传不遗余力,具体到销量上表现如何? 据公开消息,福特电马于去年12月底开启交付,也就是说,今年1月,是电马在国内的第一个完整交付月。 但截止到目前,福特官方并未就1月份的交付数据进行披露。 据乘用车销量查询统计数据,福特电马1月份上险量为352辆(上险数指的是购买交强险的汽车数量,也可近似理解为真正交付到车主的数量)。 从数据上来看,月交付不到400辆,对比前期大量宣传活动,激起的水花不大。 至于销量为何不给力,从订购车主的反应来看,产能是制约销量表现的最大因素。 根据官方消息,福特电马进入国内之后,将由长安福特负责生产。产能提升需要时间,交付周期被大幅度延长。 在福特电马官方社群中,前期大定车主普遍的提车周期都在2个月以上。 至于其他因素,从一些车友圈的车评中可以找到答案。 车评显示,不管是喜欢还是不喜欢电马,原因都比较统一,那就是,福特电马,有点old school。 对电马嗤之以鼻,是认为福特在电马身上过于侧重操控和运动性,忽视了电动车自身的优势,比如智能驾驶。 而在前期的宣传试驾活动中,电马也是将车辆赛道表现作为重点,智能驾驶方面并不是宣传的重点。 甚至有一种声音认为,「福特电马继承野马名号」这件事本身,就足以让他们拒绝电马,电动车时代还固守情怀,福特这波操作保守了。 read more

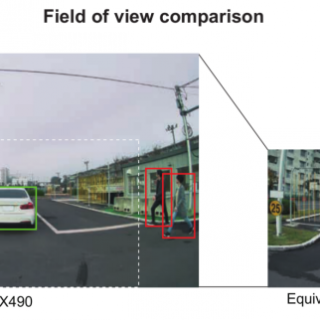

下一代特斯拉的FSD更好?

如果你对即将在明年登场的特斯拉新一代 FSD 有所了解,又如何看待如今老一代的 FSD 呢? 先说结论,两代 FSD 间的差异巨大,特别是基础硬件——既无法通过简单的物理升级完成,更不用说 OTA 了。 目前这一代特斯拉 FSD(HW3.0),图像传感器为安森美的 AR0136AT,这是 2015 年的产品,像素仅有 123 万像素。 新一代 FSD(HW4.0),不出意外的话,首先会搭载在不断推迟量产的 Cybertruck 上,其中最大的变动之一就是图像传感器由安森美的 AR0136AT 变为索尼的 IMX490,像素增加到 543 万。 IMX490 像素为水平 2896*垂直 1876,1/1.55 即 10.36 毫米,ADC 10 比特帧率为 40 帧,ADC 12 比特帧率为 30 帧,灵敏度为 2280mV,动态范围为 120 分贝,可扩展为 140 分贝。 AR0136AT 为 1280*960 像素,1/3 光学尺寸,IMX490 是其两倍大,也就是摄影界常说的「底大一级压死人」。这里的「底」指的是传感器的光学尺寸。 光学尺寸大,好处有两点: 首先,成像更好。因为更大的传感器能接收到更多的光。光越多,成像也越好。信噪比越高。 其次,更大的传感器更容易获得广角。所谓长焦易得,广角难求。即便是 2022 read more

定价16万元人民币的特斯拉即将发布

关于特斯拉将会推出一款入门级紧凑型车的消息,已经在网上流传了相当一段时间了。至于这台车的命名,大部分人将其称之为Model 2。 不过也有消息称这台新车将会被命名为Model C或者Model Q。毕竟Model 3也是一个“被逼无奈”的名字,马斯克原本想为这台车命名为Model E,只不过这个名字已经被注册了。 但是如果按照当时马斯克给特斯拉做出的新车规划“SEXY CARS”来看,已经有了Model S、Model X、Model Y、Model 3、Cybertruck、Roadster以及Semi,只剩一个字母A了。以这种思路来看,新车也许将被命名为Model A。截止目前为止,还是这种说法最值得信服。 如今,又有网友为这台“活在传言中”的新车制作了最新的一组假想图。很明显,图中的这台车是根据现款的特斯拉Model 3“一顿操作”之后诞生的。不过,在变成两厢车之后,这台车看起来更像是马自达2的“远方亲戚”。 按照Model 3和Model Y在设计上的相似程度来看,未来这台车大概率也会保持现有的设计风格,因此这组假想图就变得更加真实。“没有屁股的Model 3”成为了目前这台车最符合想象的造型。 根据目前外媒的说法来看,这台目前被称作“Model 2”的新车将使用更大密度的新电池,同时成本还会更低,体积也会比传统电池小35%。按照目前特斯拉车型的电池布局,预计新车将使用磷酸铁锂电池,但应该会使用一些新技术来增加电池密度。 关于这台新车的动力以及续航能力等问题,目前并没有一个确切的消息。不过能够确定的是,新车也会配备高阶的智能驾驶辅助系统,但大概率将会单独付费使用。最关键的,还是这台车的价格,毕竟是入门级车型。 按照之前马斯克的说法,这会是一台2.5万美金左右的车型,换算成人民币大概在16万上下。而在今天国内这个价位的新能源车中,最先想到的就是大众ID.3了。不管是价格还是定位,这两台车都非常接近。相比之下,似乎还是特斯拉更具有竞争力。 从已有的Model Y和大众ID.4系列的销量来看,前者就是碾压级的存在,月销两三万都是“常规操作”,而后者两台车加一起的单月销量也基本不会过万。以这个经验来看特斯拉的这台新车和ID.3,大众在中国的好日子可能不会太长了。按照外媒的预测,特斯拉这台新车将在2023年推出。 不过,以目前国内自主品牌电动车的发展来看,很有可能让这台“新特斯拉”知道什么叫“能人背后有能人”。同样的定位,比亚迪海豚也是一个很具有性价比的选择,毕竟主打的是10万左右的价格区间,续航、智能化等各方面的表现也并不差。 而如果价格更高一些,来到10-15万这个区间,还有广汽埃安AION Y这款空间更大的车,续航、动力也都更强。所以对于特斯拉来说,来到国内最大的竞争对手不再是大众等海外品牌,而是比亚迪等一众本土化品牌的车型。 出处:头条号 @十三先生Studio read more

创维也造电动车,增程式的!

12月16日,在2021世界智能汽车大会主论坛上,创维集团创始人黄宏生、科大讯飞副总裁刘俊峰、合创汽车副总裁何凯欣等嘉宾聚焦国际、放眼全球,以全球化视野探讨智能汽车的发展与合作。 创维集团创始人黄宏生表示,创维拥有商用车、重卡、SUV,马上要投放1600多公里的增程式电动车,还有高端商务车,因为我们是做制造业出身的,技术是我们最重的投入,包括安全、自动驾驶、长续航、一键午休模式等。 在新能源汽车的产业群里已经投了100亿,准备通过尽快上市,继续融资,在全球布局,加大研发。另外,打造一个3000亿市值的上市公司。 科大讯飞副总裁刘俊峰带来“AI助力数字出行,打造智能移动空间”的主题分享,并认为从未来的智能汽车上一定有三个重点升级的支柱点: 第一,从交互的体验上,从原来单一的语音交互到变成更自然的、多模态的交互。 第二,一辆车既然联网了,它一定是作为一个服务连接的通道,能够有更好的服务推荐给车上那个核心的人。所以不是卖过车就失联,一定是终身保证生命周期之内所有与车、与车厂相关的方方面面都应该全链条地保证。 第三,科大讯飞将把车上的声音做成完整闭环的一套智能化体系。 合创汽车科技有限公司副总裁何凯欣认为,车场协同是作为实现未来高阶智能驾驶的重要一环,也会联合上下游伙伴,一同发掘汽车生态的优势和应用,实现大数据、大终端的聚合,共建智慧生态,以全场景智慧生态的全面实现推动元宇宙的加速到来。 小马智行副总裁李衡宇表示,明年将会投入百辆规模的智慧物流卡车车队进行真正的货运服务,近期如果有更多细节再向大家公布。 撰文:崖雍 read more

小牛正式开整,四轮儿的!

12月1日,各大造车新势力急不可待地公布了11月份销量数据,小鹏、理想、蔚来、哪吒全部进入“月销万辆”俱乐部,身后的零跑和威马月销量也突破了5000辆,实力不俗。 比亚迪和特斯拉这两个巨无霸还没有公布11月份战绩,但不出意外的话仍将维持高速增长态势。新能源汽车的火爆,让各路资本都眼馋不已。 一些汽车圈子之外的、甚至是早已退隐江湖的都被传出造车绯闻,小牛电动车以及它的创始人李一男就是其中之一。 “小牛”创始人正式进入汽车行业 近日有官网渠道表示,牛创新能源科技(NIUTRON)将于12月15日正式发布,该品牌是小牛电动创始人李一男的再次创业。 上一个高喊“再次创业”的公司是雷军以及他执掌的小米集团。 相比之下,身价只有10亿美元左右的李一男显得有点星光暗淡,不过“小牛造车”这个IP还是狠狠地刷了一波关注。现在整个新能源汽车市场都是顶流,李一男怎么说也是江湖大佬之一,有点关注度还是正常的。 李一男造车的新闻一经公布,立刻引起了外界广泛关注。但在事实上,李一男准备搞的“牛创新能源”,与人们熟悉的小牛电动汽车并没有什么关系,甚至李一男本人都退出小牛电动车很长时间了。 但人们为什么这么关注“李一男”造车这个新闻呢? 原因有两个。 曾是任正非接班人,后被判入狱 首先就是李一男这个名字。2017年李一男因为涉嫌内幕交易,被判入狱,出狱后就没什么动静了。外界之所以关注他,还是因为他有个“任正非接班人”的头衔。 李一男大概是任正非这些年来唯一一位公开的接班人,1997年他以27岁的年龄出任华为副总裁,震惊整个行业,此后又经历了从华为出走、创办港湾网络被华为狙击、重回华为、加盟百度、加盟中国移动、创办小牛电动、被判入狱等各种狗血剧情。 但有一点可以肯定,华为那段经历,是他人生的最高光,现在的关注度,仍然是“任正非接班人”这个身份带来的。 至于那个跟他已经没有什么关系的小牛电动车,它唯一与电动汽车相关的地方就是它也是玩电的,只不过玩的是两轮,但小牛电动车在两轮电动领域也算是个巨头了。 既然连卖空调的、盖房子的、卖菜的都能造车,小牛电动车自然也可以,这是它受关注的第二个原因。 抛开李一男与小牛电动的关系不谈,无论是李一男还是小牛电动,他们要进入电动汽车制造领域,都要面对两个问题,而从目前来看,这两个问题都是大问题。 第一个问题,钱从哪里来? 根据2021年4月份的福布斯全球富豪榜,李一男个人身价为10亿美元左右,这个数字不低,但用于造车却是杯水车薪。 而小牛电动,2021年第三季度营业收入12.26亿元,净利润9171.24万元,市值不过15亿美元左右。这样的体量和销售规模,即便是大量融资,也很难撑得起电动汽车的巨大花销。 或许李一男和小牛电动会引入其它的合作伙伴,但目前业内几家有可能投资电动汽车的巨头都有自己的项目,根据有头发一定不会装秃子的原则,真有这个重量级合作伙伴的话,早就应该露面了,因此李一男单打独斗的可能性更大。 第二个问题:技术怎么解决? 或许李一男和小牛电动车的确积攒了不少两轮电动车的技术和经验,但它与电动汽车是两个赛道。以电池为例,目前两轮电动汽车的电池供应商主要是超威和天能两大厂商,但它们在电动汽车领域很难分得一杯羹。 与此同时,目前电动汽车领域最火爆的智能驾驶概念,李一男也不太可能拿得出什么有竞争力的东西,技术,可不是找几个高级技术人员就能解决的。 再说目前各大巨头都在抢人才,李一男资金和技术都很单薄,真能吸引到技术大拿吗? 写在最后 综合各方面的信息来看,李一男造车这个概念有点过度炒作的感觉,它本不应该有着这么高的关注度。但对整个电动汽车行业来说,玩家越多越是一件好事儿,造不了车,普及一下电动车相关概念也是可以的。 出处:新汽车志 read more