Tag: 特斯拉

奥迪致敬Quattro,发布天价限量车!

相信很多朋友都不会相信一台电动车能给出685万的天价,毕竟如此高的价格会让很多人望而却步,现在都是向电动汽车转型,无论是传统低端车企还是高端豪华品牌未来都在推出新款电动车,不过价位都是在尽量降低,基本上没有能卖出超高价位的,目前也只有特斯拉的高端车型有很高的价位,不过距离685万还有很远。而奥迪推出了一款致敬车型E-Legend EL1,是一款电动车,要卖685万。 单独这个价格就已经吸引了很多人的关注,而且这台车是限量30台的,车子是为了致敬奥迪的经典车型Quattro S1,不过加上这两个因素开出这样的价位还是让人难以相信,即使奥迪的品牌加持也很难让人接受,一些燃油车超跑给出几百万的价位还可以理解,但是一个电动车因为重要的部件都很清楚,所以很难给出天价。 有不少朋友感觉这台E-Legend EL1未来很难售卖,毕竟天价让人望而却步,看看车子的外观也让人有一点担心,它就好像国内的一些PPT造车项目一样,看起来很有未来感,但是距离现实好像有点远,E-Legend EL1的外形看起来非常扁平,有一点Quattro S1的影子,不过这台车的设计感觉还是配不上它的价位。 如果说E-Legend EL1是国内一个造车新势力的概念车还可以接受,但是作为奥迪的设计感觉有一点牵强了,可能这也是电动车型的问题,就是很多车企都在相同的起跑线,即使是奥迪这样的品牌想要有很大的溢价也是比较困难的。E-Legend EL1新车有贯通格栅设计,车头格栅加上两个车灯,好像是一个脸一样,看起来比较莫名其妙。 在车身设计上为了致敬而做了很多特定设计,不过这样反而有一点不伦不类,或者致敬的痕迹过于明显,例如溜背设计就比较突然。在性能上E-Legend EL1的表现还是不错的,车子使用了三电机组合,可以达到600kw的输出,百公里加速有2.8秒,而且车子的续航有399公里,不过在电动汽车赛道中这样的成绩也都并不是最强的,看看特斯拉,对比一下价格,很多人就会感觉E-Legend EL1不香了。 E-Legend EL1限量30台,致敬车型也仅仅对奥迪公司有意义,对客户来说要的就是设计和性能,而E-Legend EL1做得都比较一般,至少和行业领头羊特斯拉对比没有很强的优势,所以它的685万确实是天价了。 出处:头条号 @钟叔驾道 read more

小米造车已起航

随着中国科技领域不断发展,国产品牌已经逐渐追上了西方品牌,甚至在某些领域已经来到了世界的前列。 众所周知在汽车领域,中国市场这几十年来一直被国外品牌所垄断,不管是日韩车还是欧美车,都占据了中国一大半的市场。 或许有人会问,诺大的中国,14亿人口,就没有拿得出手的国产汽车品牌吗?有一说一,让国人骄傲的确实有,但要提到拿得出手的核心技术,还真没有。 都知道传统的燃油车核心动机就够中国研究几十年甚至上百年了。以至于我们在燃油车领域缺乏核心技术,一直依赖国外进口设备和技术,导致国产车被碾压着。 但来到今天这个时代,中国车企已经有出头之日,甚至可以说是迎来了“弯道超车”的好时机,那就是新能源电动车时代。 不可否认,特斯拉的出现,直接把新能源电动车推到了高潮,在全世界范围内一举普及了电动车。但特斯拉做得早,就代表做得好吗?并不然! 在如今这个新能源时代,为什么说中国有机会弯道超车?因为我们中国有着成熟的电池技术,汽车生产制造技术,电机、系统、以及操作系统也能够独立自主研发生产出来。 所以面对这一切,西方必然是害怕中国崛起的。毕竟他们花费了上百年的时间,才坐稳了霸主的地位,如今却开始被中国人推翻,甚至要重新在这个市场上重新洗牌,必然是坐立不安。 就在今天,雷军在微博官宣了小米汽车正式起航,很多人不知道代表着什么,觉得小米进入这个领域不就是为了搞钱。其实并不然! 这个消息一出,在欧美市场可是引起了巨大反响,毕竟是小米要造车。 为何要强调小米?因为小米一直以来以“性价比”著称的品牌。 以往不管小米进入哪个行业,那个行业的产品价格一定会被拉低,换句话说这个行业的其他厂商利润就会减少。 那么对于西方的厂来说,造车业如此大利润的行业,小米进入之后,必然会掀起一番风雨。 或许有人觉得,小米不就是组装厂嘛,西方怎么可能会害怕?这就错了! 今天的小米已经今时不同往日。要知道雷军说要造车的时候可是底气十足,并且说出了:赌上人生全部的声誉,为小米汽车而战。 不难看出,雷军对于小米造车是信心十足的,不仅亲自带队出任小米汽车的法人,同时还豪气扔出100个亿作为首期投资。 同时,对于背后的供应链,雷军早已经在背后深度探访了业内十多家合作伙伴,已经形成了良好的合作关系。也就是说在供应链方面已经搞定,这是其一。 其二,新能源汽车又怎么少得了“自动驾驶技术”,小米为了能够进一步实现“国产化”,直接花费7737万美元收购了deep motion自动驾驶技术公司。 同时还在公司内部成立了一个300人的研发部门团队。这个团队可不简单,当初是在20000多份人才简历里精挑细选出来的人才中的人才,同时小米还会继续引进更多有志之才。 其三,供应链和技术都搞定后,接下来的就是市场了,这点对于雷军来说更不成问题了。 毕竟小米从成立那一刻,雷军就已经定下了初衷,要做老百姓用得起的产品,那么不管是手机还是家电或者是这次的汽车,小米必然会继续走“性价比”的路线。 这也是为何小米放出造车消息后,在网上会引起如此大的轰动,因为网友知道自己人生的第一辆车就是小米了。 其实我们可以看到,小米从3月份开始放出要造车的消息,直到今天为止才不到半年时间,但是雷军已经完成了前后的部署,足以看到雷军的信心与底气。 这也是为何西方媒体会如此担心的原因,毕竟小米造车真的来到量产那一刻,想象全球的汽车领域将会被重新洗牌。 或许那一刻,让国人骄傲的并不是国产手机卖遍全世界,而是我们到国外旅游的时候,看到满大街都是中国品牌的汽车,那才是我们值得自豪的事情。 国产其实并不低端,只是我们起步晚罢了,国外品牌并不是“高大上”,只是他们起来比我们早而已。 出处:见配图水印 read more

“造车新势力”的销量排名洗牌了… 蔚来跌至第三了

不单单传统汽车制造商,造车新势力的竞争也十分激烈。根据多家造车品牌公布的7月销量数据显示,理想汽车本月强势赶超蔚来、小鹏,成为造车新势力的销冠,这也是其自宣布交付以来首次超越蔚来。小鹏汽车表现也不错,首次超过8000辆,同时领先蔚来。相比于理想和小鹏,蔚来本月销量出现下跌,6月份为8083辆,7月份跌至7931辆,被“两兄弟”同时反超。 作为造车新势力的头部,蔚来本月表现不达预期。数据显示,7月份蔚来汽车共交付新车7,931辆,其中ES8交付1,702辆,ES6交付3,669辆,EC6交付2,560辆。蔚来仅用三句话概括了7月份的市场表现,不难看出蔚来对于这个成绩还是不达预期的。不过也有网友表示,“销量涨跌再正常不过了,哪有永远的常胜将军”。从全年销量来看,蔚来仍然强势领先理想、小鹏,基本锁定年度销冠。 为什么小鹏、理想销量普涨,而蔚来却出现下滑呢?猜测可能与以下三大原因有关。首先就是特斯拉Model Y,7月8日特斯拉上线Model Y标准续航版车型,售价为27.6万元,自即日起接受预定,预计8月份正式交付。此前,Model Y起售价为33.99万元,彼时可能对蔚来汽车的影响并不大,但是随着售价更低的标准续航版车型上市,蔚来销量难免受到影响。第二就是产品问题,此前曾报道蔚来旗下三款车型被大量车主投诉座椅问题,在给出升级座椅的方案后,需要客户自己支付升级费用也被部分车主吐槽,对销量带来了一些影响。最后原因可能跟芯片/零部件有关,目前全球芯片仍然处于紧张供应的状态,从蔚来官网了解到,目前旗下车型即日起锁单后8周才能提车,由此猜测蔚来受到芯片短缺或零部件短缺影响的可能性。 本月小鹏汽车的表现还是十分亮眼的,月交付量首次超越8000辆,首次超过蔚来。数据显示,小鹏汽车单月交付8040辆新车,其中小鹏P7为6054辆,小鹏G3为1986辆,小鹏P7仍然是主销产品。 在产品方面,小鹏汽车于7月9日上,小鹏G3i,补贴后售价为14.98-18.58万元。作为中期改款车型,小鹏G3i主要的变化是在外观上以及配置上。在颜值方面,小鹏G3i确实有着肉眼可见的提升,并且面对年轻市场作出相应的提升。从售价来看,旧款小鹏G3的售价为14.98-19.98万元,新款车型为14.98-18.58万元,价格上并没有太大的变化,但是与之带来的是颜值的提升和配置的提升。此外,小鹏汽车在2021粤港澳大湾区车展宣布小鹏P5预售,预售价格区间为16-23万元,新车将在9月份正式上市,并在10月底开启交付。相比于蔚来和理想,小鹏汽车的产品布局显然更快,随着小鹏汽车多车型的价格覆盖,下半年或将迎来新的销量爆发阶段。 本月理想汽车可以说是赚足了眼球,7月理想汽车共交付8,589辆理想ONE,2021年1-7月总交付量38,743辆。从数据来看,理想汽车首次交付超过8000辆,首次超越蔚来成为造车品牌第一,这对于理想汽车而言算是触碰到了新起点。从产品来看,仅用一款车型,用时19个月累计交付量超过7万辆,理想汽车的表现要比国内任何一家造车品牌都强劲。 理想汽车7月份的交付量之所以能够创新高,与理想ONE新款上市有很大的关系。5月25日,2021款理想ONE车型正式上市,新车在配置方面进行了升级,售价33.8万元和34.8万元。新款车型在外观和内饰上并没有太大的改动,主要是在辅助驾驶系统软硬件和配置上进行调整和升级,新车新增/升级了AD高级驾驶辅助系统、高德HD地图、双“征程3”芯片等多项配置,动力系统上依旧由一台1.2T三缸发动机和发电机组成,纯电续航里程188km,综合续航里程1080km。虽然售价有所上调,但是换来了辅助驾驶系统软硬件和配置上的升级,对于有意选择理想ONE的消费者而言,1万元还是花得很值的。 理想汽车以单一产品领先其它造车品牌,这是其最大的亮点,同时也是最大的弊端布局。虽然其产品在市场上的表现相对较好,但是仅有一款车型很难上升到新的高度,随着市场上越来越多有竞争力产品的出现,理想汽车便很难维持稳定的市场表现。据了解,理想汽车在明年将上市代号“X01”的新车,定位大型SUV,采用1.5T四缸米勒循环增程器,总续航将达到800公里左右,价格区间为35-50万,对标奔驰GLS。 除了以上三家车企外,哪吒汽车和零跑汽车也对外公布最新销量。哪吒汽车7月交付6011辆新车,首次突破6000辆,1-7月累计交付27,115辆。零跑汽车7月交付量为4404辆。 从7月国内造车新势力品牌的交付成绩来看,各大品牌的市场表现都还不错,特别是小鹏和理想均超过8000辆,哪吒也是首次超过6000辆大关,相比之下蔚来表现相对差些。从总交付量来看,蔚来仍然是造车品牌的一哥,遥遥领先其它造车品牌,不出意外的话基本锁定年度冠军。从产品阵营来看,理想汽车仅有一款产品确实不足,未来能否延续增长存在不确定性。至于威马、爱驰等造车品牌销量鲜少公布,其市场表现相对一般。 出处:微信订阅号 @交管违章查询平台 read more

关于自动驾驶,雷达系与视觉系到底谁行?

机器不会犯错,除非机器设计缺陷或接收到的指令本身就是错误的。 1916年索姆河战役爆发,双方在法国索姆河地区展开百万规模的阵地战,英法联军为了一举击溃德军将“坦克”这一新式武器秘密运往前线并投入战场。不过由于产品设计缺陷与士兵操作失当,首批运到前线的49辆坦克实际投入到战场的仅有18辆,其中9辆还被陷在战壕中无法冲击阵地。 而近年来同样作为新物种的自动驾驶也遇到了彼时坦克的境遇——掉链子。在国际上,智能汽车巨头特斯拉自推出辅助自动驾驶功能后,在全球范围内已发生数百起交通事故,累计造成175人死亡,其中有200起事故是由产品设计缺陷从而造成车辆失控造成的,当然人为操作不当也占有不少的比重。 而在国内,近期造车新势力蔚来也爆发了安全事故。上周六,“美一好”公众号发布的讣告,称:“8月12日下午2时,上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、美一好品牌管理公司创始人林文钦(萌剑客),驾驶蔚来ES8汽车启用自动驾驶功能(NOP领航状态)后,在沈海高速涵江段发生交通事故,不幸逝世。” 一石激起千层浪,此次事故也将蔚来与自动驾驶推上风口浪尖,不少人认为此次事故与蔚来此前对辅助驾驶夸大宣传有关。对此蔚来汽车相关工作人对《每日经济新闻》表示:“目前,事故还在进一步调查中,(我们)暂时不做过多回应。”不过《证券时报》消息称:“蔚来汽车品牌部人士回复表示,Navigate on Pilot(NOP)领航辅助不是自动驾驶,后续有调查结果会向外界同步信息。” 不过在事故等喧嚣之外仍有不同声音。“我觉得随着时间推移,人们会越来越习惯或者越来越认识到自动驾驶,其实比人类的这一种驾驶更安全一些。”李彦宏在中国发展高层论坛中谈到自动驾驶时说道。 那么问题来了,自动驾驶究竟是造福人类的伊甸园还是危害人间的潘多拉魔盒?人类如何才能驯服自动驾驶这匹野马? 01 自动驾驶是如何工作的? 自动驾驶是一个较为新兴的技术与概念。1999年,美国卡耐基梅隆大学研制的无人驾驶汽车Naclab-V完成了第一次无人驾驶试验,自动驾驶自此进入了人类的世界。不过真正让自动驾驶(辅助驾驶)概念走向大众的还是十多年后的特斯拉。 自动驾驶共有6个级别,L0级是完全由驾驶员进行驾驶操作;L1级别是指特定情况下汽车能辅助驾驶员完成某些驾驶任务;L2级别的自动驾驶能完成某些驾驶任务,但驾驶员需要时刻监视周围环境的变化,遇到危险情况随时准备接管;到了L3级别,驾驶员几乎不用时刻准备接管,汽车可以独立完成全部动作;L4和L5级别是完全自动驾驶技术,汽车已经完全不用驾驶员的操控,不过L4级别只有在高速公路等特定条件下才可完全独立,而L5级别则在任何条件下都成立,包括暴雨、业务、大雾、大雪等复杂环境。 目前虽然自动驾驶技术仍处于早期探索阶段,但专家们普遍认为自动驾驶汽车有五个核心部件:计算机视觉、传感器融合、地方化、路径规划、控制。 图片来源:Forbes 计算机视觉是我们如何使用摄像头来观察道路。人类通过处理一辆基本上只有两只眼睛和一只大脑的汽车来展示视觉的力量。对于自动驾驶汽车,我们可以使用相机图像查找车道线,或跟踪路上的其他车辆。 传感器融合是我们如何整合来自其他传感器(如雷达和激光)的数据以及相机数据,以全面了解车辆的环境。相对于光学相机,有某些测量如距离或速度传感器更擅长,并且传感器也可以在恶劣天气下更好地工作。通过结合我们所有的传感器数据,车辆可以更深入地了解周边环境。 本地化是我们如何弄清楚我们在世界上的位置,这是我们了解世界是什么样子之后的下一步。我们都有带GPS的手机,所以看起来我们已经知道我们在哪里了。但事实上,GPS只精确到1至2米以内。想想1-2米有多大!如果一辆车出了问题1到2米,它可能会在人行道上撞东西。因此,我们有更复杂的数学算法,帮助车辆本地化到1~2厘米以内。 路径规划是下一步,一旦我们知道世界是什么样子,我们在哪里。在路径规划阶段,我们绘制了穿越世界的轨迹,以达到我们想要去的地方。首先,我们预测我们周围的其他车辆将做什么。然后,我们决定要采取哪种策略来应对这些车辆。最后,我们构建一个轨迹或路径,以安全舒适地执行该操作,既算法。 控制是自动驾驶周期中的最后一步,在确定路径规划块的轨迹后,车辆需要达到目的地则需要通过程序控制转动方向盘、油门和制动器,才能实现自动驾驶,就像仙侠剧中需要口念功法才能实现御剑飞行一样。 02 自动驾驶怎样驾驶? 目前,自动驾驶主要有两条实现路径,其一是以谷歌、华为、蔚来为代表的雷达派,虽然也有用到光学摄像头辅助收集驾驶信息,但核心仍然是靠雷达充当汽车的眼睛;其二是以特斯拉为代表的视觉系,他们车上也有安装包括雷达在内的传感器,可依靠360度的光学相机像人类双眼一样去感知周围的环境才是其灵魂,那么雷达派与视觉系谁更适合自动驾驶? (一)雷达派 在讲雷达之前可以先了解一下其近亲声纳,最初的深度感应机器人是卑微的蝙蝠(5000万年前!蝙蝠(或海豚等)能够执行一些相同的功能,激光雷达使用回声定位,也被称为声纳(声音导航和测距)。声纳不是测量激光雷达等光束,而是使用声波测量距离。 经过5000万年的生物排他性,第一次世界大战推进了首次大规模部署人造声纳传感器的时间表,潜艇战争的到来。声纳在水中效果优异,声音比光或无线电波传播得好得多(一秒钟内更多)。声纳传感器目前主要以停车传感器的形式在汽车上使用。这些短程(+5米)传感器使一个廉价的方式知道这堵墙离你的车有多远。声纳尚未被证明适用于自动驾驶汽车需求(60m+)的种类。 雷达(无线电方向和测距),很像声纳,是另一种技术发展在臭名昭著的世界大战(WW2,这一次)。它不是使用光或声波,而是利用无线电波来测量距离,这是一种久经考验的方法,可以精确检测和跟踪远至200米远的物体。 图片来源:Forbes 从市场来看,用于自动驾驶领域的雷达主要有两类,一类是毫米波雷达,即工作频段在毫米波频段的雷达(车载雷达频率一般在76-81GHz),测距原理跟一般雷达一样,也就是把无线电波(雷达波)发出去,然后接收回波,根据收发之间的时间差测得目标的位置数据。 read more

性能无上限?特斯拉发布“D1 Chip”

近日,特斯拉发布D1 Chip,采用了7nm工艺打造。它虽然体积小巧,但是单个算力却达到了362TFLOPs,性能表现非常强悍。 同时,把25个D1 Chip组合起来就可以形成高带宽高性能的Training Tile,算力达到9 PFLOPs,单面9TB/s的带宽,总带宽到36TB/s。而且,将多个Training Tile组和起来就是超级计算机Dojo,Dojo 支持无限连接,理论上性能无上限。 出处:头条号 @科技先锋官 read more

奥迪“L4自动驾驶”级别新车Sky Sphere亮相

8月10日晚上7点,奥迪Sphere系列概念车的第一款车型——Sky Sphere正式在美国加利福尼亚州奥迪设计中心亮相。 Sphere系列细分三款车型,分别为Sky Sphere(轿跑)、Urban Sphere(大型轿车)以及Grand Sphere(SUV)。它们的亮相展示了奥迪对于豪华运动的新诠释,同时也成为下一代奥迪纯电车型的设计风向标,概念车的量产版本预计在2025年推出市场。 Sky Sphere Sky Sphere是一台轿跑概念车,其设计灵感来源于1930年推出的Horch(霍希)853车型,Horch 853敞篷车车长5.2米,它不仅是20世纪30年代的豪华车象征,更于2009年在圆石滩优雅大展(Concours d’Elegance)获奖。Sky Sphere有着相当夸张的前悬造型、车顶也十分低矮,当然让我惊讶的地方在于这台车的轴距、内饰还能根据驾驶模式的不同而改变。 Horch(霍希)853 Sky Sphere车前翼子板内藏伸缩机构,在Grand Touring模式下,车辆开启自动驾驶模式,车身变为长5.19米的GT车型(最长状态),方向盘、挡杆箱也会折叠起来。而Sports模式车身(轴距)就会缩短25cm,车身高度也会下降1cm,加上后轮转向功能,整台车更灵活更利于操控,方向盘、挡杆箱也会回到最初的状态。 Grand Touring模式 Sport模式 设计方面,Sky Sphere概念车采用了奥迪标志性的轿跑造型,超大并且外阔的轮拱,同时也有Horch 853一样长前舱、短前悬设计,还配备了285/30 R23轮胎,彰显出与生俱来的运动天赋。 车头是个储物格 先看车头,一体式的格栅设计,两侧嗨辅以白色的LED与元素,能在车门打开、关闭时实现功能效果与动态的欢迎图案。GT、Sport模式的切换也会带来不同的灯光效果。而车尾也着重考量了风阻系数,传统的流线型设计融合了跑车与猎装车的设计理念。 因为支持L4级自动驾驶,所以Sky Sphere的车内空间设计也大有乾坤,在Grand Touring模式下,方向盘、脚踏板等控制元件都可以被隐藏,驾驶员和乘客一样拥有飞机头等舱一样的活动范围以及腿部空间。 Grand Touring模式 Sport模式 Sky Sphere的内饰设计在许多方面都受到了Art Deco装饰艺术的启发,座椅采用了多种可持续化生产的材料,如微纤维织物、环境认证的桉木及合成皮革等等。 仪表和中控台上方有着超大的贯穿式屏幕,在GT模式下可以显示多种流媒体,这套车机还能为用户提供个性化的专属服务,例如邀请制的音乐会、文化活动、体育赛事等等。而车门上的小触摸板也能用于控制空调。此外,概念车还配备了顶级的音响系统。 这个车身可伸缩的理念已经足够科幻,不知道动力和续如何? Sky Sphere采用后轮驱动,系统综合输出功率465kW,扭矩750Nm,整车约60%的重量都分配在后轴上,因此车辆有足够的牵引力和加速性能,百公里加速仅需4s。概念车的电池模块放在座椅后,电池容量达到80kWh,在GT模式下Sky Sphere的续航里程将会超过500km(WLTP)。 最后聊聊底盘,Sky Sphere前后悬挂均为双叉臂结构,上下叉臂材料是质量更轻的铝合金,簧下质量的减少有利于操控,再加上后轮转向技术的加持,相信Sky Sphere的量产版能带来相当不错的驾乘体验。 此外,概念车还装备了奥迪最新的自适应空气悬挂,可以根据车速、加速度改变阻尼以及车身高度,车身高度能有1cm的浮动空间。 SSP平台 Sky Sphere概念车的量产版本基于大众全新SSP平台打造,对于大众,我们最为熟悉的纯电平台就是MEB与PPE,其中PPE是MEB的高阶版,主要给到大众集团内的奥迪、保时捷以及宾利等豪华品牌使用,而MEB就不用多介绍了,大众、斯柯达的电车都会用到。 奥迪表示,PPE平台、MEB平台存在很大的局限性,不能适应Sky Sphere,因此采用了全新的SSP平台。 SSP平台的电子化程度要比MEB或者PPE更彻底,它以汽车电子、软件以及计算机系统作为核心,能为无人驾驶、V2X以及智能座舱等环节提供更好的解决方案。 基于该平台的车型没有科技配置上的高低之分,所有硬件都会预埋在车里,用户需要这个功能就可以通过在线订阅进行开通,就像之前的特斯拉只需要花费2400元开通座椅加热功能那样,所有与舒适性、车机相关的功能都能付费开通。 更为关键的是,SSP平台在2030年就能升级到L4级自动驾驶系统。 SSP平台把软件上升到一个更高的层次,只要有足够的硬件冗余,主机厂就能通过推送OTA升级包更新车载娱乐系统甚至自动驾驶系统,就像现在的智能手机一样。而主机厂也将从汽车销售获利转变为软件付费开通/升级获利。 2026年,奥迪告别燃油车 在发布会上,奥迪不止一次提及到中国市场。 read more

为争夺特斯拉Model 3市场,蔚来将推新品牌!

2021年8月12日消息,蔚来汽车创始人李斌在2021财年第二季度财报电话会上表示,蔚来将通过新的品牌进入大众市场,相关准备工作已经提速,并已建立了核心团队。 “虽然是大众市场,但我们也不会进入五菱宏光MINI EV的市场。NIO品牌跟这个新品牌的关系类似于雷克萨斯与丰田、奥迪与大众。”李斌谈到,蔚来汽车将推出的大众品牌希望在价格上比特斯拉更低,但体验会超越后者。从目前来看,蔚来汽车在售车型的平均售价都在40万元左右,远高于特斯拉,而新的大众品牌的推出,意味着蔚来将与特斯拉进行正面竞争,而目前特斯拉Model 3的价格已经进入到25万元以下。 此外,蔚来汽车还将于明年在NIO品牌旗下推出一款入门级车型,这将是蔚来品牌价格最低的车型。此外,李斌在电话会上还表示,2022年蔚来将交付包括ET7在内的三款基于NT2.0技术平台的新车型,不过他并未透露另外两款新车的具体信息。 第一财经记者此前获悉,蔚来汽车明年将推出的入门级车型内部代号为Gemini,其中文名为“双子星”,按照目前蔚来汽车车型的定价来看,这款新车的价格或在30万元左右。今年5月10日,安徽江淮汽车集团股份有限公司对外发布的《Gemini车型生产线柔性化技改项目总装底盘合装AGV改造招标公告》显示,这款车的计划年产能为6万辆。记者也独家获悉,目前蔚来汽车与江淮汽车的合资公司江来先进制造技术(安徽)有限公司(下称“江来汽车”)正在进行人员招聘,或是为明年交付的量产车型做准备,同时江淮汽车的年产能将扩容至24万辆。 蔚来汽车正试图通过丰富的车型来扩大市场规模。今年第二季度,该公司共计交付新车21896辆,同比增长111.9%,环比增长9.2%,虽然在造车新势力中仍然位列第一位,但7月份的交付数据出炉,蔚来汽车的总交付量为7931辆,低于理想汽车的8589辆和小鹏汽车的8040辆。 蔚来汽车方面曾对记者表示,7月交付量的暂时落后源于供应链的能力限制,按照该公司预计,三季度其交付量将达到2.3万~2.5万辆,环比增长5.5%~14.2%。不过,横向对比,理想汽车目前仅有理想one一款车型,而蔚来已经推出了3款量产车型。虽然蔚来汽车的平均销售价格超过理想汽车,但即便全年交付突破10万辆,这样的规模依然没办法让蔚来汽车实现更好的成本分担和盈利。 蔚来汽车公布的第二季度财报显示,该公司第二季度营收为84.5亿元,同比增长127%;第二季度毛利率为18.6%,整车销售毛利率达到20.3%。虽然毛利率提升,但该公司依然亏损。数据显示,蔚来汽车在第二季度的净亏损为5.87亿元,较一季度的4.51亿元增加了1.36亿元。此外,蔚来的研发支出8.8亿元,环比增长28.7%;现金储备为483.2亿元。 “我们十分看重我们在细分市场的份额提高,在高端SUV市场,我们的份额已经超过了奥迪、宝马的部分车型,在部分市场如上海的高端SUV市场,我们的市场份额已经突破了14%。”李斌谈到。虽然现有的车型在中高端市场已经取得不错的表现,但他同时也表示,随着全球电动汽车普及开始达到临界点,蔚来汽车认为有必要加快推出新产品,提供更多高端智能电动汽车。 数据显示,今年7月,国内新能源汽车销售27.1万辆,同比增长164.4%,今年前7个月,新能源汽车累计销售147.8万辆,同比增长197.1%,市场渗透率已经达到14%左右。此外,随着欧洲新能源汽车市场的提速以及美国政府对新能源汽车的支持,全球新能源汽车都开始进入高速发展的阶段。 为形成市场竞争优势,蔚来汽车将加大技术投入。李斌称,三季度蔚来的研发费用将快速增长,全年研发费用将达到50亿元,目前的关键在于加大研发团队规模,到年底人员数量将达到年初的两倍。在自动驾驶领域,蔚来汽车的自动驾驶相关团队目前在500人左右,年底将增加至800人的规模,目前该公司的新一代NAD自动驾驶系统正在开发之中。 李斌还谈到,三季度对于蔚来汽车将极具挑战,这些挑战来自于中国疫情反弹以及德国洪水对于供应链的影响,但该公司仍将进一步扩大换电网络、增加服务和销售覆盖范围。 出处:头条号 @第一财经 read more

贾跃亭:FF91的产品力无敌

法拉第未来(FF)已于2021年7月22日正式在美国纳斯达克交易所挂牌上市(股票代码:FFIE),融资10亿美金,目标12个月内实现量产。 7月28日,贾跃亭微博高调宣布,面向全球极少数塔尖用户开放的300台邀约制限量FF 91被预订一空,FF 91“未来主义者”版继续开放预定,总订单数量超过14000台。 从摇摇欲坠到挂牌上市再到FF 91开启预定,法拉第未来的日子貌似又重回正轨,你也不得不佩服老贾这一系列操作,简直“设计”精妙。 在纳斯达克交易所的敲钟现场,作为法拉第未来的创始人、现任首席产品官的贾跃亭并没有站在敲钟台上,而是在台下注视着这一刻。 当天在面对媒体的采访时,他表示“法拉第未来的上市意味着一个全新的起点,给公司带来了重要的资金流,并且要实现对迈巴赫、法拉利、宾利等传统超奢华汽车品牌的颠覆”。 不过回顾过去,此时的法拉第未来离公司创立已经过去了7年,却依旧喊着实现量产的口号,这一切又将大家拉回了现实,而围绕贾跃亭的种种操作依旧成为大家茶余饭后的谈资。 上市敲钟,资本运作的好手 造车七年,贾跃亭的法拉第未来不断融资却越融越缺,在尝试了多种融资方法后,贾跃亭瞄向了股市这一熟悉的融资方式。 但是连年亏损的法拉第未来显然不能正常上市,它登陆纳斯达克走的是“美版借壳上市”的路子。 实际操作就是由一家已经在纳斯达克上市的壳公司去收购想要成为上市公司的法拉第未来,间接实现上市。 根据安排,这家特殊目的收购公司(SPAC)Property Solutions Acquisition Corp(简称PSAC)和法拉第未来合并,在美国纳斯达克证券交易所上市。 法拉第未来获得10亿美元的融资,包括被借壳公司持有的2.3亿美元,以及基础投资者的7.75亿美元。 这些基础投资者包括吉利汽车以及珠海国投,不过珠海国投最终是被证实没有完成交易。 股东结构方面,交易完成后,上市公司的股权结构变更为原股东FF Top持股31.1%,由恒大汽车控制的Season Smart拥有20.4%的股权,基础投资者持股23%,原债权人转股持有17.2%,原壳公司PSAC股东持股6.8%。 上市之后法拉第未来的股权情况也清晰的摆在明面上,并且美国监管机构对上市公司财务审核之严格也会增强更多的投资者信心。 不过股票市场很现实,截止8月9日,法拉第未来每股价格为11.89美元,总市值38.5亿美元,相比发行价13.78美元/ADS,总市值45亿美元低了不少。 为什么去美国造车? 就在法拉第未来上市后不久,贾跃亭在国内又新增了一则被执行人信息,单就法院显示的被执行总额就已经超过94亿元。 当然,也不全是坏消息,根据媒体报道,7月29日贾跃亭旗下世茂工三拍卖成功,以16.45亿元价成交。 回溯过往,乐视网上市的10年时间里演绎了一个疯狂扩张然后快速崩盘的故事。 在国内随着乐视网的退市,数以万计的投资者血本无归,为贾跃亭曾经的梦想而买单。 乐视网以视频版权起家,按照贾跃亭的梦想,公司将打造一个超级产业链闭环。 结果就是进入了一个又一个烧钱的行业,最终扩张为拥有三大体系、横跨七个行业,涉及上百家公司和附属实体的大型集团。 这样的扩张用今天的话来说就是步子迈太大扯着蛋了,一环损坏,整链崩塌。 而在乐视网最需要钱的时候,贾跃亭高位套现,卖掉乐视股份美其名曰是为了拯救乐视,套现会全部重新投入到乐视的运营中。 实际上,此时的贾跃亭已经深知无力回天了,给自己留了后路却顺带坑了山西老乡孙宏斌的百亿资金。 坑有多大贾跃亭最清楚,他把钱留着换条赛道东山再起,于是他想到了去美国造车,造电动汽车。 2014年,法拉第未来在美国加州成立,当时乐视网还处于加速扩张的阶段,贾跃亭有充足的资金注入。 根据后来的了解来看,贾跃亭为法拉第未来缴了约6.13亿美元资本,且为法拉第未来约3.24亿美元的融资做了担保,这笔初期资本足够展开造车业务了。 2017年1月法拉第未来发布了首款车型——FF 91,3天就收到64000台订单,但前期的资本只足够提供研发,要想量产还需要一大笔钱。 同年,乐视网已经明显的陷入危机当中,并且贾跃亭本人也深陷债务危机,连带影响下要想再融资量产就更难了。 为了保留东山再起的机会,贾跃亭在此期间奔赴美国,至今未回国,丢下乐视网这个烂摊子。 从今天回看过去,如果说贾跃亭造车不是提前找好退路是没人信的。 根据2021年4月12日,中国证券监督管理委员会北京监管局送达的 《行政处罚决定书》显示。 乐视网于2007年至2016年财务造假,其报送、披露的申请首次公开发行股票并上市相关文件及2010年至2016年年报存在虚假记载。 最终,乐视网合计被罚款2.406亿元,实控人贾跃亭合计被罚2.412亿元。 疯狂扩张加上财务造假,作为乐视网的控制人贾跃亭不可能不知情,这个信息可以很好的解释贾跃亭高位套现、赴美造车,这一切都变得合理了。 两次争夺控制权 实际上,相比上市融资实现量产,法拉第未来曾经有过更快实现量产的机会,不过在控制权的争夺中又再一次的延缓了FF 91的量产。 乐视的崩塌让法拉第未来成为了贾跃亭最后的“救命稻草”,能否咸鱼翻身全靠它了,因此贾跃亭必须保持控制权不落旁人,即使是能挽救法拉第未来的投资者。 2017年中,贾跃亭被包括上海高院在内的至少20家不同法院发布了人身限制和资产冻结令。同年7月,贾跃亭成功前往美国,但它来到后迎接他的是一场“谋反”戏码,大部分外籍高管秘密联合试图架空贾跃亭来挽救公司。 在贾跃亭发现此事之后,马上就”镇压“了下来,当场解除了法务总顾问,十几名高管先后辞职,对法拉第未来的控制权贾跃亭必须紧握手中。 解决了控制权问题后,急需新融资的贾跃亭运气不错,不差钱的恒大出现了。 2017年10月,恒大主动表示兴趣后贾跃亭赶赴香港火速签下融资协议。 read more

最便宜的特斯拉“Model 2”只卖16万元左右?

海外媒体有消息称,特斯拉将打造一款全新入门级紧凑型纯电轿车,应该就是传说中的Model 2。预计续航里程在400公里左右,海外售价或为25,000美元(约合人民币16万元)。 该车预计是一款掀背车,将为中国市场进行本地化设计,但将在全球范围内销售。 如果 Model 2这款价格 16万起售的话。那特斯拉很有可能把市场搅得翻江倒海。 特斯拉的产品强势力,Model 3在美国已经把宝马3系和 奔驰C干趴下了。基本上成为了在北美市场卖的最好的豪华品牌B级车。 在国内销量也增长特别快。从今年的销量数据来看,特斯拉Model 3上半年累计销量达到11万多的销量,多月销量创造出突破2万辆大关的出色成绩,力压宝马3系、奔驰C等传统燃油竞品。并且还处于骂的越狠销量越稳,越多的状态。 Model 3价格又低了,8月销量会更高。如果3瞄准的是豪华B级市场。那Model 2出来真的就是瞄准卡罗拉了。 当特斯拉这个价格屠夫,价格真的下探到16万。国内的汽车厂家该怎么办? 出处:头条号 @车市杂评 read more

在电池研发领域,通用比特斯拉更先进?

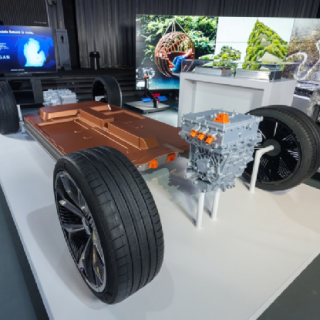

从2014年至今,在过去7年里,市场上凡是成功量产化的电动汽车,其续航里程都在不断提高:2014-2017年主流续航基本都在150公里,到了2018年主流车型续航里程就有250-350公里了,到了2019年,这个数字就变成了350-450公里,而在2021年的今天,20万以内车型都可以有600公里的续航。 这么快的续航提升速度的背后,是车企们这几年致力于提升续航的结果。而提升续航的办法,大方向上无外乎两种:A、增加电池电量;B、提高电机效率。 但是对车企们来说,现在电机95%-96%的工作效率几乎高到天花板,很难再有突破。所以当这两个方案摆在面前时,车企们往往都是选择方案A。 虽然这几年通过增加电池电量很有效,但其实传统车企没有做好准备,就像面对数码相机普及的柯达一样,传统车企们拿不出更好的办法,想要像特斯拉那样走完从平台搭建到产品设计生产的整套流程也不大可能,所以传统车企们都选择了一个耗时更短,上架更快的方法,也就是我们熟悉的“油改电”。他们直接拿来消费者耳熟能详的燃油车型的图纸,将原本动力总成的部分换成了三电系统。 而增加续航,就是在这套燃油车平台上尽可能想办法安置更多的电池。然而一台车的空间终究是有限的,为了安全考虑,留给电池的空间其实并不多。 所以从2013年到2018年,大部分传统车企的电动汽车都有“油改电”的影子,而这些“油改电”都有一个缺点,就是续航里程实在太短。从150km到300km的水平,这样的续航里程显然无法解决用户的焦虑。 为什么“油改电”的续航能力都那么弱?因为“油改电”的底盘结构是按照燃油车的特点设计的,设计的时候并没有考虑到能否装上更多电池,所以改成纯电车以后,空间也没法得到充分利用。 正是因为“油改电”的底盘设计“不科学”的原因,不少车企剑走偏锋搞起了“异形电池”,例如2019款荣威ei5,这款车的后排就要比前代车型高出不少。 后排座椅增高了,后排乘客的舒适度明显会受影响,可这也是没有办法的办法,因为荣威ei5为了装下更多电池,将续航里程从301km提升到420km,作为代价,就只能让后排乘客在舒适程度上作出了让步。 在意识到“油改电”的局限性以后,不少车企选择开发纯电平台,而这些开发纯电平台的车企中,比较早就拿出纯电平台产品的,就包括2014年进入国内的特斯拉,2017年推出小蚂蚁的奇瑞新能源以及2018年推出蔚来ES8的蔚来汽车。 说起纯电平台,我们要知道它最大的优势就是能结合动力电池的特点来设计车辆的底盘,让车内空间得到充分利用。就像专业的整理师能让你的柜子装下更多衣物一样,纯电平台能让一台车尽可能装下更多的动力电池。 如果没有推出纯电平台就去造电动汽车,车企们会有怎样的后果?极星2的故事也是一个例子。作为沃尔沃汽车CMA混动平台打造的车型,虽然最初考虑了安放电池,但作为非纯电平台的极星2即使加高了底盘,用了异形电池,搭载电池的电量依旧赶不上特斯拉Model 3。 当车企们都用起纯电平台后,车辆的续航表现想要再有提升的话,又要重新回到“做加法”的阶段,但是和之前不一样,这时候车企要做的不是增加电池数量,而是提升电池的能量密度。 说白了就是在原有的空间里,尽可能想办法通过削减其他零配件占的体积,来为电芯让出更多的空间。 这一套思路典型的产物,就是宁德时代开发的行业首创的CTP技术。CTP技术英文全称是Cell To Pack,宁德时代给它取的中文名叫做“无模组电池”。 传统的动力电池由电芯(cell)——模组(modules)——整包(Pack)来组成,CTP技术简化了电池的模组结构,把电池组成方式变成了电芯(Cell)直接集成(to)成整个电池包(Pack),将电池包体积利用率提高了15%到20%,同时让零部件数量减少了40%,生产效率提升了50%。 比亚迪呼声很高的刀片电池,其实用的就是“磷酸铁锂+CTP”的形式。 除了CTP,还有不少车企正在CTC(Cell to Chase)的方向上寻求突破,因为CTC能让厂家像小朋友组装四驱车玩具一样,将电池直接装在底盘上,连电池包(PACK)都省去了。 有意思的是:对于使用圆柱电芯的特斯拉来说,走的是另一条路线——由于圆柱体之间仍然有空隙,为了提高车辆的空间利用率,外加节省成本,就把18650电池升级成了直径更大的21700电池,并一直在进行4680电池的开发。 特斯拉能够把一个我们平常见到的18650电池在车上用到极致,这和从一开始工程师考虑了方方面面都有关系——不仅是电池结构紧凑,就连特斯拉的电机,在功率差不多的情况下,体积也小于很多竞争对手。而这都是为了让内部空间得到更充分的利用,从而能将很多部件集成起来。 因为马斯克看透了最本质的事情——提升续航里程所依靠的电池电量,必须要尽可能从有限的空间中挖掘出来。 不过CTC技术也好,4680电池也好,看上去它们已经达到了挖掘空间的极限。 但让我没想到的是,通用汽车最近发布的一个操作,把“挖掘电池空间”这件事推向了另一个极限——在通用自己新发布的Ultium平台上,为了给搭载更多电芯创造空间,从而提升能量密度,通用在电池整包层面减少了90%的低压线束。 ——通用之所以能减少90%的线束,是因为工程师们把原本低压线束承担的通讯功能,交给了无线模块去解决。说白了就是通用的BMS信号,会由无线的方式去工作。 这在降低整包重量的同时,还有助于提升续航里程,也为搭载更多电芯创造了空间,有利于提升能量密度。同时,更少的硬线连接和接插件使用也将带来更低的故障率,提升系统安全性。 在电池的空间基本已经压榨到了极限的情况下,通用的工程师却想到了还可以去掉一些线束来给电池腾出更多的空间,这个创举确实太妙了,真有点“第一原理”的味道了。 不过一提到“无线”,很多人联想到的可能是自己打王者荣耀、“吃鸡”时突然网络卡顿,从而功败垂成的不好体验,因此对于无线BMS的可靠性,多多少少有所顾虑。 这个问题通用的工程师早就考虑过。 为了解决模块之间通信稳定性的问题,工程师为Ultium 的无线BMS准备了三个机制。 首先是自适应随机跳频技术:当识别到当前通讯频段出现干扰时,无线主节点芯片会判断下一个时间窗口的通讯频段(非固定频段顺序),判断好后会通知从节点芯片,两个芯片就一起自动改变到了不受干扰的频段,从而避免了干扰。 而这个过程是可以自主学习的,即能通过算法识别出高堵塞信道,有意降低该信道占用率。 然后是自适应Mesh(网状)+Star(星状)混合网络架构的应用。 这个看起来很玄乎的东西,作用是当有的电池模组与BMS的无线通讯出现异常时,这个模组可以通过借助旁边的模组来通信,从而完成通讯功能。说白了就是每一个模组,都可以帮助其他模组参与通讯,这样单个模组失效的几率就非常小了。 最后就是时间戳及数据重传机制。 这个机制主要有两个作用,一个是无线BMS的通信时间由一个主节点统一安排,这样就避免了众多模块一起通讯造成无序混乱的问题,另一个是万一某个模块数据传输失败,主节点也会安排这个模块多次尝试传输数据,从而保证了数据的稳定性。 ——通过这三个机制,通用的工程师们最大限度避免了无线通讯网络可能会受外部频段内/外的无线噪声干扰以及内部系统中其他节点信道占用导致的通信数据丢失,让这个技术可以实际应用在了车上。 有了无线BMS以后,通用能让自家的电动汽车装下更多动力电池,并且让电池能量密度的提升有了更多可能。除此之外,更多的电池内部空间,不仅便于布置更多防热扩散的专利设计,能加入更多防撞横梁,大幅提升了三电系统的安全性。 更多防撞横梁? 说到这个,不得不提的是前面更为普遍使用的CTP技术也难免会有劣势。 CTP最明显的一个弊端就是电池包的物理防护结构,从碰撞层面来看,CTP的强度确实要比“非CTP”的弱了一些。而搭载无线BMS技术的平台,凭借更多防撞横梁的优势,理论上安全性会比CTP车型要更好。 比起传统的有线BMS,通用发布的无线BMS还有更多值得关注的优势: 比如无线BMS让电芯更方便地支持不同的化学配方、电芯封装形式、排列组合,要是以后原材料再涨价的话,厂家们也能更快地用上价格更实惠的替代品。 比如无线BMS让电芯技术实现了升级换代,以往电芯存在的那些问题都被很好地克服。 比如无线BMS让每个模组都能在尺寸上保持一致,不论替换还是升级都更加方便,厂家能像拼乐高一样,用单独的电池模组组成大小不一的电池包。 比如无线BMS的底层架构能像电脑软件一样及时更新换代,同时带来装配工艺的革新,此外还能让动力电池得到更好地回收与二次梯度利用。 靠着无线BMS,Ultium纯电平台让我们看到了通用汽车在新能源赛道上的不俗实力。靠着Ultium,如今的通用汽车在电池包这块的技术,可能已经走在了特斯拉的前面。 而能体现到Ultium平台技术的时间也越来越近:到了明年,在上汽通用旗下的凯迪拉克Lyriq车型上,我们就能体验到Ultium平台技术,而根据官方的消息,凭借着Ultium平台,未来通用旗下的车型电池容量理论上可以在50-200kWh之间调配,这就意味着只要通用想做,给一台车搭载200kwh电池,使续航突破1000km其实根本不是什么难事。 通用能做到无线BMS,而这就引发了我更大的遐想——汽车总装这道工序无法全自动化最大的原因就是柔性的线束,这些柔软的线束很难用机械臂让其固定为某一个形态以便于安装,特斯拉曾经陷入生产地狱也是因为马斯克过于激进希望能够全自动化生产。 而通用的无线BMS技术,至少从理论上已经通过解决“提出问题的人”的方式克服了线束的问题,那么如果通用能把这项无线技术延展到整个车的大部分电子电气架构并能保证稳定,那就意味着通用可能会是第一个做到整车100%自动化生产的企业。 read more

Yolk方向盘好用吗?2021款特斯拉Model S Plaid驾驶一个月的感受总结

油管有一位大叔放出2021款特斯拉Model S Plaid一个月的驾驶体验视频,总结如下: 1、加速,2021款 特斯拉Model S Plaid是世界上加速最快的轿车之一,0~60英里的加速是1.99秒,有三个电机驱动,将近1000多匹的马力,当你全速踩下加速踏板的时候,你的人身体会被重重的压在座椅后背上,全身的血液会向头部涌来,这个加速感受令人印象深刻。 2、续航,如果配置的是19英寸的轮胎的话,满电的续航里程是396英里,也就是633公里左右。如果换的是21寸的轮胎的话,续航将会降到348英里,也就是556公里左右,其实也够用了。 3、外观造型,然后相比旧款的Tesla Model S,2021款特斯拉Model S Plaid的车体要宽两英寸左右,所以他的姿态会更加的动感,造型非常的运动,门窗框以及拉手都是熏黑的处理,看起来更加的运动。 4、驾驶感受,对比作者之前的Tesla Model Y,特斯拉Model S Plaid更加的平稳,悬挂的支撑性更好,悬挂的调教非常的均衡,可以适应各种的路况,并且悬挂可以根据你的车速路况自动调节软硬,另外一点很有趣的的点是,可以根据你的路况调节你的悬挂高度,那么下一次当你开到同样的位置的时候,它会自动帮你调节到当时的悬挂高度,这一点非常的有用,作者在他的星巴克咖啡店的位置调高了他的悬架,以至于他每次都可以更加轻松的拿到他的咖啡。 5、Yolk方向盘到底好不好用?作者很诚实的告诉我们,如果可以选择普通方向盘的话,他宁愿要一个普通的方向盘。这个方向盘在平直路面的使用没有大的问题,但是你在缓慢转弯的时候,这个方向盘真的是会让你感觉到混乱。 6、自动换档,特斯拉Model S Plaid没有换单杆,你可以在屏幕上用手指滑动换挡,或者是让特斯拉自动帮你换档。这个自动换挡还是非常精确的好用,作者非常喜欢这个换挡的系统。 7、多媒体界面,作者也说非常的好用。驾驶者可以随意拖动音乐播放的界面,以至于不影响到导航的观看。 8、座椅,是经过了重新的设计,看起来更加的运动,舒适性也更好,坐着非常舒服。并且是带座椅通风的。 9、特斯拉Model S Plaid是溜背车,有一个巨大的后备箱空间,非常适合日常驾驶,而且后排座椅是支持放倒的,同样的和老款一样,还具备一个很大的前备箱。 10、小小的问题,自动的拉手有几次在接近的时候没有自动弹出,还有一次呢是我进入车辆以后之前在播放的音乐流,没有自动开始播放,相信这两个小bug在后期的OTA升级以后可以得到解决。 出处:头条号 @一起玩转数码电动 read more

15万元起售?特斯拉model2的渲染图曝光

特斯拉早期进入国内市场,主要以中高端新能源纯电动车型为主,而当下特斯拉开始进攻国内家用消费者用车领域,随着特斯拉model3进入到20万级别,获得了家用消费者的认可度,同时也获得了销量,而近日全新的2022款特斯拉model2渲染图正式曝光,车型定位为紧凑型两厢轿车,依然是纯电动新能源版本,根据特斯拉model3当下的价格水平来看,这款全新的特斯拉model2价格水平基本在15万级别,与当下国内市场的主流紧凑型,家用燃油轿车,日产轩逸,大众速腾,本田思域等车型持平,同时也会以这些车型为竞争对手,对于日产轩逸来说压力比较大。 特斯拉model2 这款全新的特斯拉紧凑型轿车,对于国内的紧凑型轿车市场的冲击力很大,特斯拉model3价格水平的下降获得了非常突出的销量表现,已经对丰田凯美瑞本田雅阁等经典B级车系列造成了一定的影响,所以全新的特斯拉model2也同样会吸引日产轩逸这样车型的消费者。 车型定位为两厢紧凑型轿车,整体的内饰采用了经典的特斯拉设计风格,与特斯拉model3保持一致,大尺寸屏幕非常具有科技感,同时整体的设计理念简约简单,还是非常符合年轻人的选择标准和审美,整体的竞争力表现比较强。 同时车型或会推出两门轿跑版本,主要为了能够扩大整体的消费者人群,满足年轻人对于轿跑车型的需要,在目前国内紧凑型轿车当中,这款全新的特斯拉model2还是比较具有竞争力和优势的。 总结:特斯拉车型在国内市场的认可度还不错,所以这款全新的特斯拉model2,完全能够吸引到消费者的注意力,并且展现出强劲的性价比。 出处:头条号 @色彩汽车 read more